スポット・体験検索

スポット・体験検索

台東区への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

-

硯の資料室は、中国硯の研究に力を注ぐ楠文夫氏が蒐集した硯・石印・水滴等を展示した資料室です。中国では「硯は文人の魂」といわれ愛用されてきました。この中国四大名硯といわれる硯等300点以上が展示され、手にとって観賞することができます。

-

硯の資料室は、中国硯の研究に力を注ぐ楠文夫氏が蒐集した硯・石印・水滴等を展示した資料室です。中国では「硯は文人の魂」といわれ愛用されてきました。この中国四大名硯といわれる硯等300点以上が展示され、手にとって観賞することができます。

-

東上野神仏具問屋街は、上野から浅草へ続く浅草通りにあります。別名「仏壇通り」といわれるほど、神仏具の専門店約60店舗が軒を連ねています。明暦3年(1657)の「明暦の大火」の後、徳川幕府により多くの寺院がこの周辺に集められたことで、仏壇・仏具などの職人が多く集まるようになりました。

-

東上野神仏具問屋街は、上野から浅草へ続く浅草通りにあります。別名「仏壇通り」といわれるほど、神仏具の専門店約60店舗が軒を連ねています。明暦3年(1657)の「明暦の大火」の後、徳川幕府により多くの寺院がこの周辺に集められたことで、仏壇・仏具などの職人が多く集まるようになりました。

-

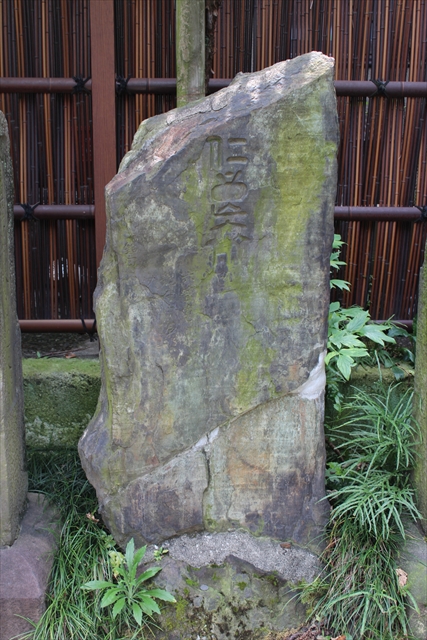

昭和46年(1971)、日本ゴム工業会 三田土会によって建立された石碑です。明治19年(1886)に松前藩士の四人の兄弟が日本で初めてゴムの熱加硫法に成功し、土屋護謨(ゴム)製造所をこの地に創設しました。後に「三田土ゴム工業」となり大規模な工場を建設、軟式のゴムボールや消しゴムなど新しいゴム製品を次々に開発しました。

-

昭和46年(1971)、日本ゴム工業会 三田土会によって建立された石碑です。明治19年(1886)に松前藩士の四人の兄弟が日本で初めてゴムの熱加硫法に成功し、土屋護謨(ゴム)製造所をこの地に創設しました。後に「三田土ゴム工業」となり大規模な工場を建設、軟式のゴムボールや消しゴムなど新しいゴム製品を次々に開発しました。

-

日本スポーツ文化賞栄誉広場は、平成8年(1996)に上野恩賜公園内に設置されました。日本スポーツ文化賞栄誉広場には、国民栄誉賞受賞者の手形が展示されています。

-

日本スポーツ文化賞栄誉広場は、平成8年(1996)に上野恩賜公園内に設置されました。日本スポーツ文化賞栄誉広場には、国民栄誉賞受賞者の手形が展示されています。

-

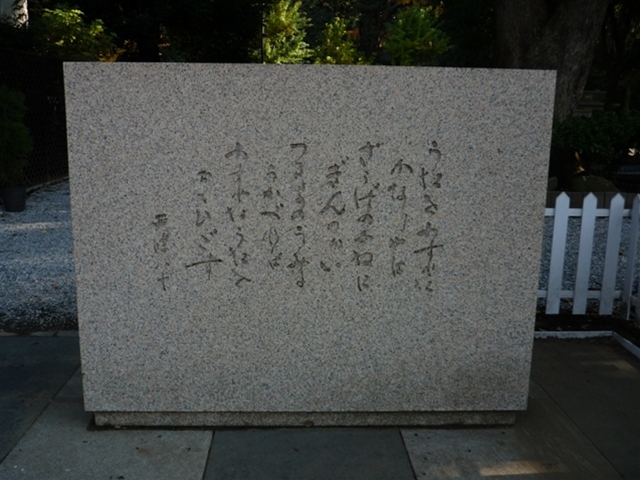

弁天院は、水谷(みずのや)伊勢守勝隆が寛永元年(1624)不忍池に弁財天を建立すると同時にその下屋敷であったこの地の邸内の池にも弁財天を祀ったのが由来とされています。両者は姉妹弁財天と呼ばれています。

-

弁天院は、水谷(みずのや)伊勢守勝隆が寛永元年(1624)不忍池に弁財天を建立すると同時にその下屋敷であったこの地の邸内の池にも弁財天を祀ったのが由来とされています。両者は姉妹弁財天と呼ばれています。

-

KIWAYAウクレレミュージアムは、ウクレレ文化の保存と継承を目的に平成16年(2004)にKIWAYA社屋に創設されたミュージアムです。正式名称はウクレレミュージアム「樂」です。古今東西の歴史的なウクレレから珍しいウクレレまでを所蔵・展示しています。

-

KIWAYAウクレレミュージアムは、ウクレレ文化の保存と継承を目的に平成16年(2004)にKIWAYA社屋に創設されたミュージアムです。正式名称はウクレレミュージアム「樂」です。古今東西の歴史的なウクレレから珍しいウクレレまでを所蔵・展示しています。

-

東京自動車三十年会記念碑は、上野不忍池の弁天堂境内にあります。わが国自動車業界の黎明期を支えた先達を顕彰する記念碑です。昭和28年(1953)に結成された「三十年会」は、その当時業界歴が30年以上の方々で構成され、会の名の由来となっています。この記念碑は昭和50年(1975)に同会が建立しました。

-

東京自動車三十年会記念碑は、上野不忍池の弁天堂境内にあります。わが国自動車業界の黎明期を支えた先達を顕彰する記念碑です。昭和28年(1953)に結成された「三十年会」は、その当時業界歴が30年以上の方々で構成され、会の名の由来となっています。この記念碑は昭和50年(1975)に同会が建立しました。

-

日の出湯は、宮大工により、昭和初期に建てられた銭湯です。外観は破風造りの社寺仏閣の様ですが、店内は平成19年(2007)に全面リニューアルしています。高い天井、広くゆったりとした浴室は、マイナスイオンがいっぱいです。男湯からは庭を眺めることができ、女湯は風呂場のタイルに水槽がはめ込まれ、可愛い金魚が泳いでいます。

-

日の出湯は、宮大工により、昭和初期に建てられた銭湯です。外観は破風造りの社寺仏閣の様ですが、店内は平成19年(2007)に全面リニューアルしています。高い天井、広くゆったりとした浴室は、マイナスイオンがいっぱいです。男湯からは庭を眺めることができ、女湯は風呂場のタイルに水槽がはめ込まれ、可愛い金魚が泳いでいます。