スポット・体験検索

スポット・体験検索

台東区への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

もっと見る

-

三菱財閥が残した、さまざま建築様式が見られる重要文化財三菱財閥初代・岩崎彌太郎の長男で三代目社長、久彌の本邸として1896年に造られた建物です。当時は約1万5,000坪の敷地に20棟もの建物があったと言われていますが、現在は3分の1の敷地となり、洋館とビリヤードルーム(撞球室)、和館大広間の3棟が現存しています。

【洋館】

鹿鳴館の建築家として知られるジョサイア・コンドルによって設計された西洋木造建築の洋館で、館内の随所に見事なジャコビアン様式の装飾が施されています。

【撞球室】

当時の日本では非常に珍しいスイスの山小屋風の撞球室(ビリヤード場)で、洋館から地下道でつながっています。通常は非公開ですが、毎月15日(10月のみ10/16)に先着順で限定公開されています。

【和館大広間】

洋館に併置された名棟 梁大河喜十郎の手によるものと伝えられている書院造りの和館で、当時は550坪に及ぶ洋館を遥かにしのぐ規模でしたが、現在は冠婚葬祭などに使われていた大広間の1棟だけが残っています。

一度にさまざま建築様式が見られるとあって見ごたえ抜群。大名庭園の形式を一部踏襲している広大な庭は、建築様式同様に和洋併置式とされ、「芝庭」をもつ近代庭園の初期の形を残しています。江戸時代の石碑や手水鉢、庭石などが見られ、煉瓦塀を含めた敷地全体が重要文化財に指定されています。 -

三菱財閥が残した、さまざま建築様式が見られる重要文化財三菱財閥初代・岩崎彌太郎の長男で三代目社長、久彌の本邸として1896年に造られた建物です。当時は約1万5,000坪の敷地に20棟もの建物があったと言われていますが、現在は3分の1の敷地となり、洋館とビリヤードルーム(撞球室)、和館大広間の3棟が現存しています。

【洋館】

鹿鳴館の建築家として知られるジョサイア・コンドルによって設計された西洋木造建築の洋館で、館内の随所に見事なジャコビアン様式の装飾が施されています。

【撞球室】

当時の日本では非常に珍しいスイスの山小屋風の撞球室(ビリヤード場)で、洋館から地下道でつながっています。通常は非公開ですが、毎月15日(10月のみ10/16)に先着順で限定公開されています。

【和館大広間】

洋館に併置された名棟 梁大河喜十郎の手によるものと伝えられている書院造りの和館で、当時は550坪に及ぶ洋館を遥かにしのぐ規模でしたが、現在は冠婚葬祭などに使われていた大広間の1棟だけが残っています。

一度にさまざま建築様式が見られるとあって見ごたえ抜群。大名庭園の形式を一部踏襲している広大な庭は、建築様式同様に和洋併置式とされ、「芝庭」をもつ近代庭園の初期の形を残しています。江戸時代の石碑や手水鉢、庭石などが見られ、煉瓦塀を含めた敷地全体が重要文化財に指定されています。 -

不忍池に浮かぶ八角形のお堂天海僧正は「見立て」という、さまざまなお堂を京都周辺にある神社仏閣に見立てる思想によって上野の山を設計しました。琵琶湖にある竹生島の「宝厳寺(ほうごんじ)」に見立て、天然の池であった不忍池に中之島を築き建立されたのが「不忍池辯天堂」です。当初、お堂に参詣するためには船を使用していましたが、参詣者が増えたことから橋がかけられました。不忍池のどこからでも参拝できるように、八角形の建物になったと言われ、7月から8月にかけては、不忍池の蓮が咲き、極楽浄土を連想させる光景が広がります。

ご本尊である辯才天は、音楽と芸能の守り神として広く信仰され、「辯”財”天」とも書くことから、金運上昇といったご利益もあると言われています。辯才天は琵琶を持った姿で知られていますが、不忍池辯天堂の辯才天は、8本の腕に煩悩を破壊する武器をお持ちになっている「八臂辯才天(はっぴべんざいてん)」。9月に行われる「巳成金(みなるかね)大祭」で目にすることができます。

不忍池辯天堂には、豊臣秀吉公が大切にしていたという伝説のある、谷中七福神とは別の「大黒天」も祀られています。 -

不忍池に浮かぶ八角形のお堂天海僧正は「見立て」という、さまざまなお堂を京都周辺にある神社仏閣に見立てる思想によって上野の山を設計しました。琵琶湖にある竹生島の「宝厳寺(ほうごんじ)」に見立て、天然の池であった不忍池に中之島を築き建立されたのが「不忍池辯天堂」です。当初、お堂に参詣するためには船を使用していましたが、参詣者が増えたことから橋がかけられました。不忍池のどこからでも参拝できるように、八角形の建物になったと言われ、7月から8月にかけては、不忍池の蓮が咲き、極楽浄土を連想させる光景が広がります。

ご本尊である辯才天は、音楽と芸能の守り神として広く信仰され、「辯”財”天」とも書くことから、金運上昇といったご利益もあると言われています。辯才天は琵琶を持った姿で知られていますが、不忍池辯天堂の辯才天は、8本の腕に煩悩を破壊する武器をお持ちになっている「八臂辯才天(はっぴべんざいてん)」。9月に行われる「巳成金(みなるかね)大祭」で目にすることができます。

不忍池辯天堂には、豊臣秀吉公が大切にしていたという伝説のある、谷中七福神とは別の「大黒天」も祀られています。 -

150年以上の歴史を誇る 都内有数の桜の名所JR上野駅西側に位置する上野恩賜公園は、1873年、太政官布達により日本の都市公園第1号として誕生しました。園内には美術館、博物館、音楽堂や動物園などの文化施設が点在し、東京ドーム約11個分もの広さを誇ります。

ソメイヨシノやヤマザクラなど約1,200本の桜が植えられた園内は、桜の名所としても有名。シーズンにはライトアップされた夜桜が一層風情を添え、例年延べ330万人近い人出となります。不忍池(しのばずのいけ)は江戸時代より浮世絵に描かれたほどのハスの名所。たくさんの鴨や渡り鳥が訪れるので、バードウォッチングを楽しむ人の姿も見られるスポットです。

美術館や博物館で国内外の芸術作品や文化・自然科学に触れたり、歴史の薫りを感じながら史跡巡りを楽しんではいかがでしょうか。1日では見てまわりきれないほどの魅力にあふれた公園です。 -

150年以上の歴史を誇る 都内有数の桜の名所JR上野駅西側に位置する上野恩賜公園は、1873年、太政官布達により日本の都市公園第1号として誕生しました。園内には美術館、博物館、音楽堂や動物園などの文化施設が点在し、東京ドーム約11個分もの広さを誇ります。

ソメイヨシノやヤマザクラなど約1,200本の桜が植えられた園内は、桜の名所としても有名。シーズンにはライトアップされた夜桜が一層風情を添え、例年延べ330万人近い人出となります。不忍池(しのばずのいけ)は江戸時代より浮世絵に描かれたほどのハスの名所。たくさんの鴨や渡り鳥が訪れるので、バードウォッチングを楽しむ人の姿も見られるスポットです。

美術館や博物館で国内外の芸術作品や文化・自然科学に触れたり、歴史の薫りを感じながら史跡巡りを楽しんではいかがでしょうか。1日では見てまわりきれないほどの魅力にあふれた公園です。 -

招き猫と関わり深い縁結びの神社浅草屈指の縁結びの神社として知られ、良縁を求める人の「婚活神社」として注目されています。

この地は16世紀から焼かれていた今戸焼発祥の地で、猫の焼き物を販売していたことから、招き猫発祥の地でもあります。縁を招き寄せるペアの猫をモチーフにした絵馬や御朱印帳も人気です。

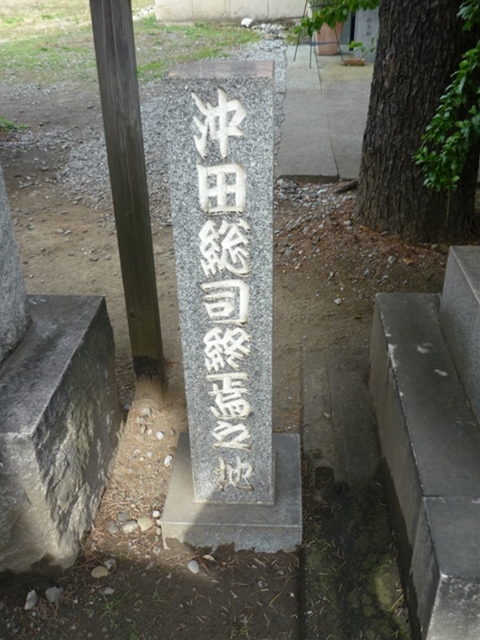

1063(康平6)年、時の奥羽鎮守府源頼朝・義家父子が祈願し鎌倉の鶴ヶ丘と浅草今戸とに京都の石清水八幡を勧請して創建されました。境内には、幕末に活躍した新選組沖田総司の終焉の地の碑も佇んでいます。また、浅草名所七福神の福禄寿が祀られており、七福神詣りの参拝客でも賑わうスポットです。 -

招き猫と関わり深い縁結びの神社浅草屈指の縁結びの神社として知られ、良縁を求める人の「婚活神社」として注目されています。

この地は16世紀から焼かれていた今戸焼発祥の地で、猫の焼き物を販売していたことから、招き猫発祥の地でもあります。縁を招き寄せるペアの猫をモチーフにした絵馬や御朱印帳も人気です。

1063(康平6)年、時の奥羽鎮守府源頼朝・義家父子が祈願し鎌倉の鶴ヶ丘と浅草今戸とに京都の石清水八幡を勧請して創建されました。境内には、幕末に活躍した新選組沖田総司の終焉の地の碑も佇んでいます。また、浅草名所七福神の福禄寿が祀られており、七福神詣りの参拝客でも賑わうスポットです。 -

吉原遊郭の歴史を見守る総鎮守吉原の遊郭に祀られていた5つの稲荷神社と、隣接する吉原弁財天が合祀されてできた神社。古くから遊郭の総鎮守として遊女たちの信仰を集めていたことから、女性の様々な願いを叶えてくれるといわれています。ほかにも開運や縁結び、商売繁盛、技芸の上達などのご利益があると崇敬されてきました。

春になると逢初桜(あいぞめさくら)と呼ばれるが枝垂れ桜が、見事な花を咲かせ人々を和ませます。毎年5月の例祭では神輿渡御が行われ、威勢の良い掛け声とともに各町は活気にあふれます。

吉原弁財天は浅草名所七福神の一社・弁財天にあたり、七福神に関する授与も年間を通して行われています。 -

吉原遊郭の歴史を見守る総鎮守吉原の遊郭に祀られていた5つの稲荷神社と、隣接する吉原弁財天が合祀されてできた神社。古くから遊郭の総鎮守として遊女たちの信仰を集めていたことから、女性の様々な願いを叶えてくれるといわれています。ほかにも開運や縁結び、商売繁盛、技芸の上達などのご利益があると崇敬されてきました。

春になると逢初桜(あいぞめさくら)と呼ばれるが枝垂れ桜が、見事な花を咲かせ人々を和ませます。毎年5月の例祭では神輿渡御が行われ、威勢の良い掛け声とともに各町は活気にあふれます。

吉原弁財天は浅草名所七福神の一社・弁財天にあたり、七福神に関する授与も年間を通して行われています。 -

上野恩賜公園内の通称大仏山といわれ、かつて大仏殿があった場所に、昭和47年(1972)建立されたパゴダ(仏塔)です。寛永8年(1631)、堀直寄によって大仏が寄進されましたが、度々の地震や火災で倒壊し、現在は、大仏のお顔のみが保存され、大仏再建の願を込めて、お身体があった場所にパゴダが建てられました。

-

上野恩賜公園内の通称大仏山といわれ、かつて大仏殿があった場所に、昭和47年(1972)建立されたパゴダ(仏塔)です。寛永8年(1631)、堀直寄によって大仏が寄進されましたが、度々の地震や火災で倒壊し、現在は、大仏のお顔のみが保存され、大仏再建の願を込めて、お身体があった場所にパゴダが建てられました。

-

「すみだリバーウォーク」は、東武鉄道の浅草駅と、とうきょうスカイツリー駅の間にある隅田川橋梁に設置された歩道橋です。

浅草と東京スカイツリー®を最短で結ぶ歩行者ルートで、歴史ある鉄道橋や東武鉄道の車両が走る様子を間近に見ることができます。 -

「すみだリバーウォーク」は、東武鉄道の浅草駅と、とうきょうスカイツリー駅の間にある隅田川橋梁に設置された歩道橋です。

浅草と東京スカイツリー®を最短で結ぶ歩行者ルートで、歴史ある鉄道橋や東武鉄道の車両が走る様子を間近に見ることができます。 -

明治時代の日本を代表する文豪 正岡子規ゆかりの地俳句・短歌の革新者正岡子規(まさおかしき)が、1894(明治27)年から亡くなるまでの8年半、暮らした家です。

子規は門弟や友人たちと文学や美術談義を行い、作品を発表し続け俳句や短歌、文章の革新に邁進しました。

故郷松山より母と妹を呼び寄せ、結核に苦しみながらも34歳で亡くなるまで精力的に文学作品を創作し続けた場所でもあります。

1945(昭和20)年の空襲で焼失しましたが、その5年後、当時の間取りのまま再建され、現在の庵は東京都指定史跡として明治の雰囲気が体感できる魅力的な空間となっています。

子規が病室兼書斎にしていた「病牀六尺の間」などを復元しており、明治の暮らしだけでなく創作の様子を偲ぶことができます。現在、一般のボランティア団体により大切に維持・保存されています。 -

明治時代の日本を代表する文豪 正岡子規ゆかりの地俳句・短歌の革新者正岡子規(まさおかしき)が、1894(明治27)年から亡くなるまでの8年半、暮らした家です。

子規は門弟や友人たちと文学や美術談義を行い、作品を発表し続け俳句や短歌、文章の革新に邁進しました。

故郷松山より母と妹を呼び寄せ、結核に苦しみながらも34歳で亡くなるまで精力的に文学作品を創作し続けた場所でもあります。

1945(昭和20)年の空襲で焼失しましたが、その5年後、当時の間取りのまま再建され、現在の庵は東京都指定史跡として明治の雰囲気が体感できる魅力的な空間となっています。

子規が病室兼書斎にしていた「病牀六尺の間」などを復元しており、明治の暮らしだけでなく創作の様子を偲ぶことができます。現在、一般のボランティア団体により大切に維持・保存されています。 -

有富蓄財、有徳、財宝、五穀豊穣の神様が祀られている護国院は、天海僧正の弟子の生順が釈迦堂の別当寺として寛永年間(1624-1644)初期に創立した寺で、当時は現在の東京国立博物館右手裏に位置していました。こちらの大黒天画像は徳川三代将軍家光公が贈ったものと伝えられています。御前立の大黒天木像は台東区文化財に指定されています。

-

有富蓄財、有徳、財宝、五穀豊穣の神様が祀られている護国院は、天海僧正の弟子の生順が釈迦堂の別当寺として寛永年間(1624-1644)初期に創立した寺で、当時は現在の東京国立博物館右手裏に位置していました。こちらの大黒天画像は徳川三代将軍家光公が贈ったものと伝えられています。御前立の大黒天木像は台東区文化財に指定されています。

-

浅草にひっそりと佇む天台宗の寺院清廉度量、家庭円満の神様(布袋尊)が祀られている橋場不動尊。正式名を砂尾山橋場寺不動院といい、現在は比叡山延暦寺の末寺となっています。

760年、寂昇(じゃくしょう)上人によって開創されました。1845年に建立された本堂は、小堂ながら美しく簡素なたたずまいを残す江戸時代の建築様式です。明治の大火、関東大震災、第二次大戦の戦災でも周辺を災禍から守ったことから「火伏せの不動尊」とも呼ばれています。

本堂の右前には、樹齢約700年の大銀杏が見事な枝葉を伸ばしています。その昔、すぐ近くを流れる隅田川を往来して参拝する人の目印となったのがこの銀杏で、今なおそのパワーを授かりに来る人も多いそうです。

また、江戸時代から伝わる布袋尊像が祀られています。その姿は肩に袋がなくお腹が袋代わりの形をしている珍しいもので、古くから庶民に尊信されています。(御開帳期間 1月1日~7日) -

浅草にひっそりと佇む天台宗の寺院清廉度量、家庭円満の神様(布袋尊)が祀られている橋場不動尊。正式名を砂尾山橋場寺不動院といい、現在は比叡山延暦寺の末寺となっています。

760年、寂昇(じゃくしょう)上人によって開創されました。1845年に建立された本堂は、小堂ながら美しく簡素なたたずまいを残す江戸時代の建築様式です。明治の大火、関東大震災、第二次大戦の戦災でも周辺を災禍から守ったことから「火伏せの不動尊」とも呼ばれています。

本堂の右前には、樹齢約700年の大銀杏が見事な枝葉を伸ばしています。その昔、すぐ近くを流れる隅田川を往来して参拝する人の目印となったのがこの銀杏で、今なおそのパワーを授かりに来る人も多いそうです。

また、江戸時代から伝わる布袋尊像が祀られています。その姿は肩に袋がなくお腹が袋代わりの形をしている珍しいもので、古くから庶民に尊信されています。(御開帳期間 1月1日~7日) -

天明2年(1782)に本物の溶岩を運んで築かれた、都内でも珍しい富士塚「下谷坂本富士」。

富士山に誰もが行けるわけではなかった時代、その姿を伝えるべく作られた、直径約15m、高さ約6mのミニチュアの富士山が小野照崎神社の境内にあります。

一合目から順に十合目まで記されており、南無妙法と書かれた石碑や修験道の開祖である役小角の像も残る等、神仏習合の名残が見て取れます。

先人の山守りの知恵によって今も当時の荘厳な姿を残していて、国の重要有形民俗文化財に指定されています。

富士山に合わせて、お山開きが行われ、6月30日と1日には富士塚に登ることができます。

【Twitter】https://twitter.com/onoterupr -

天明2年(1782)に本物の溶岩を運んで築かれた、都内でも珍しい富士塚「下谷坂本富士」。

富士山に誰もが行けるわけではなかった時代、その姿を伝えるべく作られた、直径約15m、高さ約6mのミニチュアの富士山が小野照崎神社の境内にあります。

一合目から順に十合目まで記されており、南無妙法と書かれた石碑や修験道の開祖である役小角の像も残る等、神仏習合の名残が見て取れます。

先人の山守りの知恵によって今も当時の荘厳な姿を残していて、国の重要有形民俗文化財に指定されています。

富士山に合わせて、お山開きが行われ、6月30日と1日には富士塚に登ることができます。

【Twitter】https://twitter.com/onoterupr -

下谷七福神詣りは比較的新しい七福神詣りで、それまでは個々に御開帳日を定め行われいていたものを昭和52年(1977)から七社寺そろって御開帳日を定め、七福神めぐりが始められました。

-

下谷七福神詣りは比較的新しい七福神詣りで、それまでは個々に御開帳日を定め行われいていたものを昭和52年(1977)から七社寺そろって御開帳日を定め、七福神めぐりが始められました。

-

江戸幕府唯一の医学専門学校の医学館が清洲橋通り沿いにありました。明和2年(1765)、幕府奥医師多紀元孝が医師(漢方医)の教育のため、神田佐久間町に建てた私塾躋寿館から出発、寛政3年(1791)に、幕府が医師養成の重要性を認めて官立とし、医学館と改称、規模を拡大しました。文化3年(1806)、大火に遭い焼失しましたが、同年に旧向柳原一丁目に移転、再建されました。

敷地は約7千平方メートル、代々多紀家がその監督に当たり、天保14年(1843)には寄宿舎を設けて全寮制とし、広く一般からも入学を許可し、子弟育成をはかるなど、江戸時代後期から明治維新に至る日本の医学振興に貢献しました。

※現在、この場所に「旧躋寿館跡 浅草医学館跡」に関する案内板や説明版等は設置されておりません。 -

江戸幕府唯一の医学専門学校の医学館が清洲橋通り沿いにありました。明和2年(1765)、幕府奥医師多紀元孝が医師(漢方医)の教育のため、神田佐久間町に建てた私塾躋寿館から出発、寛政3年(1791)に、幕府が医師養成の重要性を認めて官立とし、医学館と改称、規模を拡大しました。文化3年(1806)、大火に遭い焼失しましたが、同年に旧向柳原一丁目に移転、再建されました。

敷地は約7千平方メートル、代々多紀家がその監督に当たり、天保14年(1843)には寄宿舎を設けて全寮制とし、広く一般からも入学を許可し、子弟育成をはかるなど、江戸時代後期から明治維新に至る日本の医学振興に貢献しました。

※現在、この場所に「旧躋寿館跡 浅草医学館跡」に関する案内板や説明版等は設置されておりません。 -

江戸開城の功労者で宮内省御用掛を務めた山岡鉄舟と初代三遊亭圓朝の墓は、鉄舟が明治16年(1883)に建立した全生庵にあります。鉄舟は晩年、禅を修め道場としてこの寺を建てました。居噺で人気を博した円朝は禅を通じて鉄舟に師事し親交を深めました。円朝の墓石には、鉄舟の筆により「三遊亭円朝無舌居士」とあります。

-

江戸開城の功労者で宮内省御用掛を務めた山岡鉄舟と初代三遊亭圓朝の墓は、鉄舟が明治16年(1883)に建立した全生庵にあります。鉄舟は晩年、禅を修め道場としてこの寺を建てました。居噺で人気を博した円朝は禅を通じて鉄舟に師事し親交を深めました。円朝の墓石には、鉄舟の筆により「三遊亭円朝無舌居士」とあります。

-

市村座の定式幕は、「黒」「萌葱(緑)」「柿色」三色の引幕で、現在国立劇場が同じ定式幕を使用しています。猿若町では天保末期から明治にかけて1丁目に中村座、2丁目に市村座、3丁目に河原崎座(後の守田座)があり、芝居町を形成していました。江戸歌舞伎興隆の場となったこの地に昭和39年(1964)に跡碑が建てられました。

-

市村座の定式幕は、「黒」「萌葱(緑)」「柿色」三色の引幕で、現在国立劇場が同じ定式幕を使用しています。猿若町では天保末期から明治にかけて1丁目に中村座、2丁目に市村座、3丁目に河原崎座(後の守田座)があり、芝居町を形成していました。江戸歌舞伎興隆の場となったこの地に昭和39年(1964)に跡碑が建てられました。

-

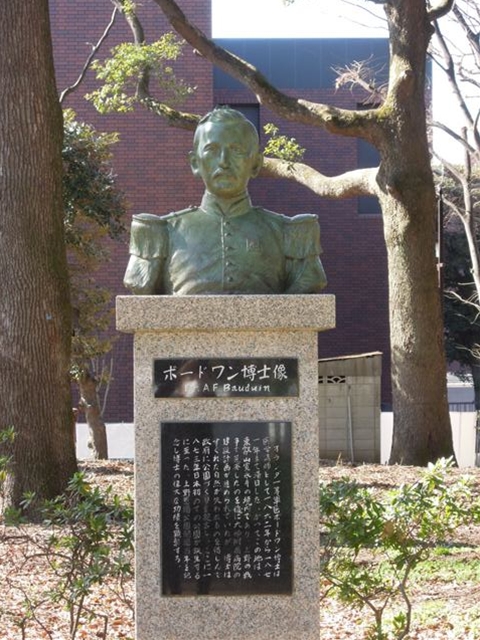

慶応4年(1868)の上野戦争によって荒れ果て、明治新政府が病院建設を決めていた上野の山を、近代的な公園にすべきと提言した長崎医学校教官でオランダ人医師ボードウィンの胸像です。昭和48(1973)年に建立されましたが、オランダ政府の資料の錯誤で平成18年(2006)に像を交換するまでは博士の弟の像でした。

-

慶応4年(1868)の上野戦争によって荒れ果て、明治新政府が病院建設を決めていた上野の山を、近代的な公園にすべきと提言した長崎医学校教官でオランダ人医師ボードウィンの胸像です。昭和48(1973)年に建立されましたが、オランダ政府の資料の錯誤で平成18年(2006)に像を交換するまでは博士の弟の像でした。

-

9社寺巡拝で1年の平穏を祈願年始に七福神(恵比寿、大黒、毘沙門、弁財、布袋、福禄寿、寿老人)を祀る神社仏閣を参詣し、一年の平穏を祈る正月行事。江戸時代末期に始まり戦後は中断していましたが、1977年に復活し今日に受け継がれ親しまれています。

浅草名所七福神の特徴は福禄寿、寿老人が2社ずつあり、巡る社寺が9ヶ所あるところ。九は数の究み、鳩と言う字にも使われていて、鳩は「集まる」という縁起の良い意味を持つ故事に由来しているそうです。福笹に各社寺の福絵馬をつけ、色紙・福絵に御朱印をいただきながら巡拝しましょう。

江戸文化発祥の地といわれる浅草には、観音様の境内を中心として広く各所に名所・旧跡があります。七福神をめぐる途中、これらの名跡も訪ねながら江戸文化の面影を偲んでみてはいかがでしょうか。

御利益にあやかりながらの散策は、福徳と心の安らぎを与えてくれることでしょう。 -

9社寺巡拝で1年の平穏を祈願年始に七福神(恵比寿、大黒、毘沙門、弁財、布袋、福禄寿、寿老人)を祀る神社仏閣を参詣し、一年の平穏を祈る正月行事。江戸時代末期に始まり戦後は中断していましたが、1977年に復活し今日に受け継がれ親しまれています。

浅草名所七福神の特徴は福禄寿、寿老人が2社ずつあり、巡る社寺が9ヶ所あるところ。九は数の究み、鳩と言う字にも使われていて、鳩は「集まる」という縁起の良い意味を持つ故事に由来しているそうです。福笹に各社寺の福絵馬をつけ、色紙・福絵に御朱印をいただきながら巡拝しましょう。

江戸文化発祥の地といわれる浅草には、観音様の境内を中心として広く各所に名所・旧跡があります。七福神をめぐる途中、これらの名跡も訪ねながら江戸文化の面影を偲んでみてはいかがでしょうか。

御利益にあやかりながらの散策は、福徳と心の安らぎを与えてくれることでしょう。

.jpg)