祭り・イベント検索

祭り・イベント検索

台東区のお祭り・イベント情報を探せます。

もっと見る

-

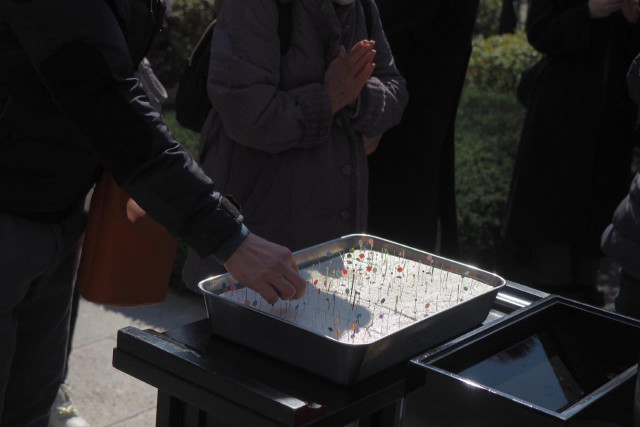

五條天神社のうけらの神事は毎年2月節分の日に行われる古式床しい追儺式です。「節分祭」「蟇目式」「病鬼との問答」「豆まき」を行う神事です。神事の間中「白朮(うけら)」という薬草を焚き続け邪気を祓います。神事に登場する方相氏は病鬼を退ける異形のもので、弓矢で四方舞をして清めます。この日は「追儺の神札・神矢」の他、1年間を無病健康に過ごせると言われる「うけら餅」や「鬼討ち豆・追儺の絵馬」が受けられます。

-

古式床しい追儺(ついな)の神事五條天神社のうけらの神事は毎年2月節分の日に行われる古式床しい追儺式です。「節分祭」「蟇目式」「病鬼との問答」「豆まき」を行う神事です。神事の間中「白朮(うけら)」という薬草を焚き続け邪気を祓います。神事に登場する方相氏は病鬼を退ける異形のもので、弓矢で四方舞をして清めます。この日は「追儺の神札・神矢」の他、1年間を無病健康に過ごせると言われる「うけら餅」や「鬼討ち豆・追儺の絵馬」が受けられます。毎年2月節分

-

豆まきをして悪い鬼を払い、年齢よりひとつ多く豆を食べて無病息災を願う「節分」。この行事を江戸で大々的に行ったのは、浅草寺が最初でした。

節分の一般的な掛け声といえば、「鬼は外、福は内」ですよね。しかし、浅草寺では「千秋万歳(せんしゅうばんぜい)福は内」!これは「観音様の前に鬼はいない」ことに由来します。

節分会では、本堂や本堂東側の舞台で年男たちが豆まきを行います。福豆は授与所でも手に入りますが、年男たちが撒く福豆も大人気。手に入れようと、毎年多くの観光客が訪れる行事です。

豆まきの後は、浅草寺三大寺舞のひとつ「福聚の舞(七福神の舞)」の奉演があり、境内では浅草寺幼稚園園児や芸能人による豆まきも行われるので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。 -

掛け声は「千秋万歳(せんしゅうばんぜい)、福は内」豆まきをして悪い鬼を払い、年齢よりひとつ多く豆を食べて無病息災を願う「節分」。この行事を江戸で大々的に行ったのは、浅草寺が最初でした。

節分の一般的な掛け声といえば、「鬼は外、福は内」ですよね。しかし、浅草寺では「千秋万歳(せんしゅうばんぜい)福は内」!これは「観音様の前に鬼はいない」ことに由来します。

節分会では、本堂や本堂東側の舞台で年男たちが豆まきを行います。福豆は授与所でも手に入りますが、年男たちが撒く福豆も大人気。手に入れようと、毎年多くの観光客が訪れる行事です。

豆まきの後は、浅草寺三大寺舞のひとつ「福聚の舞(七福神の舞)」の奉演があり、境内では浅草寺幼稚園園児や芸能人による豆まきも行われるので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。節分 -

江戸時代に徳川4代将軍の家綱公の命により、隅田川の両岸に桜が植えられたことが始まりと言われ、徳川8代将軍の吉宗公が100本の桜を植え足した記録が残る桜の名所。台東区側の隅田公園には、ソメイヨシノを始め、オオシマザクラ、サトザクラなど約500本の桜が咲き、3月下旬から4月上旬にかけて「隅田公園桜祭り」が開催されます。

夜になるとライトアップした夜桜を眺めることができるほか、隅田川の桜と東京スカイツリーのコラボレーションが楽しめるともあって人気のお花見スポット。屋形船からも風情ある花見が楽しめます。 -

江戸時代から続く、隅田川沿いのお花見スポット江戸時代に徳川4代将軍の家綱公の命により、隅田川の両岸に桜が植えられたことが始まりと言われ、徳川8代将軍の吉宗公が100本の桜を植え足した記録が残る桜の名所。台東区側の隅田公園には、ソメイヨシノを始め、オオシマザクラ、サトザクラなど約500本の桜が咲き、3月下旬から4月上旬にかけて「隅田公園桜祭り」が開催されます。

夜になるとライトアップした夜桜を眺めることができるほか、隅田川の桜と東京スカイツリーのコラボレーションが楽しめるともあって人気のお花見スポット。屋形船からも風情ある花見が楽しめます。3月下旬~4月上旬頃 ※桜の開花状況によって時期が変更となる可能性がございます。 -

1945年の東京大空襲で焼失した浅草寺本堂の再建を記念して創られた寺舞。浅草寺の山号「金龍山」にちなんだ金龍の舞は、毎年春と秋の2回奉演されます。

長さ約18mもの金龍が仲見世や境内を練り歩く様子は迫力満点!賑やかなお囃子とともに、勇ましく、力強く、まるで生きているかのように華やかな舞が繰り広げられます。行列の先頭を歩くのは、観音様を象徴する「蓮華珠(れんげしゅ)」。蓮華珠を守護する88kgの金龍を、8人で自在に操る巧みな技術も見どころのひとつです。 -

早春の浅草寺に金龍が舞う1945年の東京大空襲で焼失した浅草寺本堂の再建を記念して創られた寺舞。浅草寺の山号「金龍山」にちなんだ金龍の舞は、毎年春と秋の2回奉演されます。

長さ約18mもの金龍が仲見世や境内を練り歩く様子は迫力満点!賑やかなお囃子とともに、勇ましく、力強く、まるで生きているかのように華やかな舞が繰り広げられます。行列の先頭を歩くのは、観音様を象徴する「蓮華珠(れんげしゅ)」。蓮華珠を守護する88kgの金龍を、8人で自在に操る巧みな技術も見どころのひとつです。毎年3月18日 -

元旦の午前0時、弁天山で除夜の鐘が鳴り響き新年の幕開けが告げられると、浅草寺に詰めかけた参拝者の大きな歓声とともに初詣が始まります。本堂内陣のご宝前では「新年特別祈祷」が始まり、1月7日まで30分~1時間ごとに閉堂近くまで営まれます。

華やかな正月飾りで彩られた仲見世通りも、初詣ならではの見どころのひとつ。江戸時代から続くおみくじで新年の運勢を占ったり、自分や大切な人のために御守や開運厄除札を授与いただいたり、新たな年の幸せを祈ってお参りをしてみてはいかがでしょうか。

※浅草寺の境内は24時間自由に入退門できますが、本堂やその他の建造物には開閉門時間があります。例年、多くの参詣者が見込まれる元旦~3日には境内の参拝順路が設けられ、入場規制が行われます。山門である雷門を入口として仲見世通りが一方通行となり、途中の路地からの参列はできなくなりますのでご注意ください。加えて、周辺の道路では交通規制が実施され、車両通行禁止となる区間がありますので、併せてこちらも注意が必要です。なお、公式サイトでは、境内のライブカメラ映像を公開しており、事前に混雑状況を確認することができます。 -

初詣の参拝者数は全国トップレベル!元旦の午前0時、弁天山で除夜の鐘が鳴り響き新年の幕開けが告げられると、浅草寺に詰めかけた参拝者の大きな歓声とともに初詣が始まります。本堂内陣のご宝前では「新年特別祈祷」が始まり、1月7日まで30分~1時間ごとに閉堂近くまで営まれます。

華やかな正月飾りで彩られた仲見世通りも、初詣ならではの見どころのひとつ。江戸時代から続くおみくじで新年の運勢を占ったり、自分や大切な人のために御守や開運厄除札を授与いただいたり、新たな年の幸せを祈ってお参りをしてみてはいかがでしょうか。

※浅草寺の境内は24時間自由に入退門できますが、本堂やその他の建造物には開閉門時間があります。例年、多くの参詣者が見込まれる元旦~3日には境内の参拝順路が設けられ、入場規制が行われます。山門である雷門を入口として仲見世通りが一方通行となり、途中の路地からの参列はできなくなりますのでご注意ください。加えて、周辺の道路では交通規制が実施され、車両通行禁止となる区間がありますので、併せてこちらも注意が必要です。なお、公式サイトでは、境内のライブカメラ映像を公開しており、事前に混雑状況を確認することができます。新年大祈禱会:毎年元旦~1月7日 -

酉の市は、毎年11月の酉の日に、鷲(おおとり)神社と長國寺で開かれる、開運招福・商売繁昌を願う祭りで、江戸時代から続く代表的な年中行事です。

午前0時の一番太鼓と共にはじまります。長国寺では、鷲妙見大菩薩(鷲大明神・おとりさま)を安置する厨子の扉が開かれ、住職が宝剣を振り本堂内を浄め、白装束の僧侶たち(祈祷師)が参詣者全員の開運招福と無病息災を祈祷、熊手商の「イョ!お手を拝借」の音頭で、参詣者全員で開運手締め、酉の市が始まります。

境内は熊手、八ツ頭芋、お多福の面などの縁起物を扱う店舗や露店が立ち並びます。運を開いて福を呼び込む熊手御守は、「かっこめ」「はっこめ」とよばれる神様の御分霊で、開運・商売繁昌のお守りとして主に商売をする人たちが買い求めていましたが、最近では、恋愛成就や家内安全、健康などの願いが叶う熊手もあり、若い人たちも楽しめる市として、さらに賑わいを見せています。 -

開運招福・商売繁昌、江戸時代から続く年中行事酉の市は、毎年11月の酉の日に、鷲(おおとり)神社と長國寺で開かれる、開運招福・商売繁昌を願う祭りで、江戸時代から続く代表的な年中行事です。

午前0時の一番太鼓と共にはじまります。長国寺では、鷲妙見大菩薩(鷲大明神・おとりさま)を安置する厨子の扉が開かれ、住職が宝剣を振り本堂内を浄め、白装束の僧侶たち(祈祷師)が参詣者全員の開運招福と無病息災を祈祷、熊手商の「イョ!お手を拝借」の音頭で、参詣者全員で開運手締め、酉の市が始まります。

境内は熊手、八ツ頭芋、お多福の面などの縁起物を扱う店舗や露店が立ち並びます。運を開いて福を呼び込む熊手御守は、「かっこめ」「はっこめ」とよばれる神様の御分霊で、開運・商売繁昌のお守りとして主に商売をする人たちが買い求めていましたが、最近では、恋愛成就や家内安全、健康などの願いが叶う熊手もあり、若い人たちも楽しめる市として、さらに賑わいを見せています。2025年11月12日(水),2025年11月24日(月) -

毎年11月6日火渡りの神事が開催される秋葉神社は、東京一円の火災鎮護の神社です。拝殿内では祭儀が行われ、その途中、四方に注連縄を巡らせ、木炭を敷き並べて清められた火渡り式場に点火され、拝殿内の祭儀が終ると祭員は火難守護のお札を受けて、裸足で赤々と燃える炭火の上を無病息災と防火を祈りながら渡ります。

-

火渡りの神事が開催される秋葉神社は、東京一円の火災鎮護の神社です。拝殿内では祭儀が行われ、その途中、四方に注連縄を巡らせ、木炭を敷き並べて清められた火渡り式場に点火され、拝殿内の祭儀が終ると祭員は火難守護のお札を受けて、裸足で赤々と燃える炭火の上を無病息災と防火を祈りながら渡ります。毎年11月6日

-

毎年10月18日1945年の東京大空襲で焼失した浅草寺本堂の再建を記念して創られた寺舞。浅草寺の山号「金龍山」にちなんだ金龍の舞は、毎年春と秋の2回奉演されます。

長さ約18mもの金龍が仲見世や境内を練り歩く様子は迫力満点!賑やかなお囃子とともに、勇ましく、力強く、まるで生きているかのように華やかな舞が繰り広げられます。行列の先頭を歩くのは、観音様を象徴する「蓮華珠(れんげしゅ)」。蓮華珠を守護する88kgの金龍を、8人で自在に操る巧みな技術も見どころのひとつです。 -

1945年の東京大空襲で焼失した浅草寺本堂の再建を記念して創られた寺舞。浅草寺の山号「金龍山」にちなんだ金龍の舞は、毎年春と秋の2回奉演されます。

長さ約18mもの金龍が仲見世や境内を練り歩く様子は迫力満点!賑やかなお囃子とともに、勇ましく、力強く、まるで生きているかのように華やかな舞が繰り広げられます。行列の先頭を歩くのは、観音様を象徴する「蓮華珠(れんげしゅ)」。蓮華珠を守護する88kgの金龍を、8人で自在に操る巧みな技術も見どころのひとつです。毎年10月18日 -

2025年9月25日(例年9月25日)例年9月25日に執り行われる人形供養大法要のことです。子授け、安産などを「子育て観音さま」に祈願した人々が心願成就のお礼に「子供の身代わり」として奉納される人形の供養がはじまりといわれます。奉納された人形や家庭で飾って汚れたり、子供と遊んで壊れた人形を秋の彼岸の終わりに集めて読経のうえ荼毘に付します。

-

例年9月25日に執り行われる人形供養大法要のことです。子授け、安産などを「子育て観音さま」に祈願した人々が心願成就のお礼に「子供の身代わり」として奉納される人形の供養がはじまりといわれます。奉納された人形や家庭で飾って汚れたり、子供と遊んで壊れた人形を秋の彼岸の終わりに集めて読経のうえ荼毘に付します。2025年9月25日(例年9月25日)

-

戦後、海外からさまざまな音楽が日本に紹介されるなか、ジャズやロカビリー、マンボやルンバ、そして痛快なリズムと振り付けのない特徴でサンバも多くの人に親しまれました。1970年代後半、劇場や娯楽施設が立ち並ぶ日本一の劇場街として賑わっていた「浅草六区」もテレビの普及からかげりが見えはじめ、喜劇俳優の伴淳三郎氏からサンバを提案されたことが「浅草サンバカーニバル」の始まりと言われています。

「常に浅草に新しい文化を」という“浅草っ子気質”から、1981年にスタートし、開催当初は本格的なサンバチームは少なく、仮装コンテスト的様相の強いイベントでしたが、年々、楽器を揃え、衣装を工夫し「サンバ」を追求するチームが増え、リオデジャネイロのカーニバルをお手本とする出場チームの努力などもあり、非常にレベルが高い、北半球最大級のサンバカーニバルに成長しました。

一日限りの開催でありながら、近年では約50万人の人出があり、馬道通り~雷門通りを会場に、参加するサンバチームは規模などに応じてグループ分けがなされ、表現力や衣装、演奏、ダンスなどの観点から採点方式で優勝を競い合うコンテストとなっています。 -

北半球最大級のサンバカーニバル戦後、海外からさまざまな音楽が日本に紹介されるなか、ジャズやロカビリー、マンボやルンバ、そして痛快なリズムと振り付けのない特徴でサンバも多くの人に親しまれました。1970年代後半、劇場や娯楽施設が立ち並ぶ日本一の劇場街として賑わっていた「浅草六区」もテレビの普及からかげりが見えはじめ、喜劇俳優の伴淳三郎氏からサンバを提案されたことが「浅草サンバカーニバル」の始まりと言われています。

「常に浅草に新しい文化を」という“浅草っ子気質”から、1981年にスタートし、開催当初は本格的なサンバチームは少なく、仮装コンテスト的様相の強いイベントでしたが、年々、楽器を揃え、衣装を工夫し「サンバ」を追求するチームが増え、リオデジャネイロのカーニバルをお手本とする出場チームの努力などもあり、非常にレベルが高い、北半球最大級のサンバカーニバルに成長しました。

一日限りの開催でありながら、近年では約50万人の人出があり、馬道通り~雷門通りを会場に、参加するサンバチームは規模などに応じてグループ分けがなされ、表現力や衣装、演奏、ダンスなどの観点から採点方式で優勝を競い合うコンテストとなっています。2025年8月30日(土) -

関東大震災や東京大空襲などで隅田川で亡くなった多くの方々の霊を弔うために始まった「隅田川とうろう流し」。一時期は中止されていましたが、隅田川沿岸の親水テラスなどが整備されたのにあわせて復活。現在では、台東区と墨田区の両岸で開催され、年齢・国籍を問わず多くの参加者が集います。最近は、追悼だけではなく、七夕のように願い事を書いて成就を祈るという新たな側面も。

言問橋と吾妻橋の間の川面をゆらゆら流れ、隅田川を彩る幻想的なろうそくの光。その風景は、日本の夏の風情そのもの。とうろうは当日購入も可能ですが、数に限りがあり大変な混雑になりますので、事前購入がおすすめです。自宅でじっくりとうろうを組み立ててから当日持参するのがスマートかもしれません。

また、隅⽥川とうろう流しの開催に合わせて、屋形船やクルーズ船が運航されます。隅田川に浮かぶ船の上から特設スロープを使って、とうろうを流してみませんか。 -

ゆらゆら灯る幻想的な浅草の夏の夜祭り関東大震災や東京大空襲などで隅田川で亡くなった多くの方々の霊を弔うために始まった「隅田川とうろう流し」。一時期は中止されていましたが、隅田川沿岸の親水テラスなどが整備されたのにあわせて復活。現在では、台東区と墨田区の両岸で開催され、年齢・国籍を問わず多くの参加者が集います。最近は、追悼だけではなく、七夕のように願い事を書いて成就を祈るという新たな側面も。

言問橋と吾妻橋の間の川面をゆらゆら流れ、隅田川を彩る幻想的なろうそくの光。その風景は、日本の夏の風情そのもの。とうろうは当日購入も可能ですが、数に限りがあり大変な混雑になりますので、事前購入がおすすめです。自宅でじっくりとうろうを組み立ててから当日持参するのがスマートかもしれません。

また、隅⽥川とうろう流しの開催に合わせて、屋形船やクルーズ船が運航されます。隅田川に浮かぶ船の上から特設スロープを使って、とうろうを流してみませんか。毎年8月中旬(2025年8月16日) -

夜の暗闇の中でかがり火をたいた幻想的な雰囲気につつまれ、浅草寺の本堂と五重塔を背景に屋外に設けられた能舞台で上演される「台東薪能」。

そもそも薪能は、奈良時代に中国から伝わった曲芸や奇術などの芸能、散楽に由来し、そこに日本古来の神楽舞や、五穀豊穣を祈る田楽などが融合して生まれたといわれています。 平安時代に入り次第に短い劇のような形の猿楽となり、室町幕府の将軍、足利義満の保護を受けた観阿弥・世阿弥親子によって現在の芸術性が確立されました。江戸時代には幕府の公式の芸能となりましたが、明治維新以降いったん下火に。第二次世界大戦後、奈良の興福寺の薪御能が復興し、その後全国に広がりました。

台東薪能では、木遣りで火が運ばれる“火入れ式”が他の薪能にはない特色で大きな見どころです。野外の静けさ、風にそよぐ葉、薪がパチパチと燃える音。かがり火で照らされた幽玄な雰囲気のなか演じられる薪能は、神秘的で非日常的な世界へ見る者たちを連れて行ってくれます。 -

下町・浅草の夜に浮かぶ幽玄な世界夜の暗闇の中でかがり火をたいた幻想的な雰囲気につつまれ、浅草寺の本堂と五重塔を背景に屋外に設けられた能舞台で上演される「台東薪能」。

そもそも薪能は、奈良時代に中国から伝わった曲芸や奇術などの芸能、散楽に由来し、そこに日本古来の神楽舞や、五穀豊穣を祈る田楽などが融合して生まれたといわれています。 平安時代に入り次第に短い劇のような形の猿楽となり、室町幕府の将軍、足利義満の保護を受けた観阿弥・世阿弥親子によって現在の芸術性が確立されました。江戸時代には幕府の公式の芸能となりましたが、明治維新以降いったん下火に。第二次世界大戦後、奈良の興福寺の薪御能が復興し、その後全国に広がりました。

台東薪能では、木遣りで火が運ばれる“火入れ式”が他の薪能にはない特色で大きな見どころです。野外の静けさ、風にそよぐ葉、薪がパチパチと燃える音。かがり火で照らされた幽玄な雰囲気のなか演じられる薪能は、神秘的で非日常的な世界へ見る者たちを連れて行ってくれます。毎年7月下旬~8月上旬 (令和7年は7月30日(水)) -

1732年に発生した大飢饉と疫病の流行で犠牲となった人々の慰霊と悪疫退散を祈り、徳川幕府8代将軍吉宗公が水神祭を催しました。「隅田川花火大会」は、翌年の川開きの日に催された水神祭で、両国橋周辺で花火が上げられたことに由来し、歴史の記録に残る花火大会として、日本最古と言われています。

当時は「両国の川開き」の名称で開催され、1961年を最後に、周辺の交通事情の悪化等により中止となりました。その後、1978年に「隅田川花火大会」と名を改め隅田川で復活し、打ち上げ場所もさらに上流へと移動して2か所から打ち上げられるようになりました。現在では毎年100万人近くの人出があり、令和5年(第46回)大会では過去最多103万人の観客者数を記録しました。

毎年7月最終土曜日に、桜橋から言問橋の間に設けられた第一会場、駒形橋から厩橋の間に設けられた第二会場で、合わせて約2万発の花火が打ち上げられ、第一会場では花火コンクールも開催されます。 -

国内最大級20000発が打ち上げられる日本最古の花火大会1732年に発生した大飢饉と疫病の流行で犠牲となった人々の慰霊と悪疫退散を祈り、徳川幕府8代将軍吉宗公が水神祭を催しました。「隅田川花火大会」は、翌年の川開きの日に催された水神祭で、両国橋周辺で花火が上げられたことに由来し、歴史の記録に残る花火大会として、日本最古と言われています。

当時は「両国の川開き」の名称で開催され、1961年を最後に、周辺の交通事情の悪化等により中止となりました。その後、1978年に「隅田川花火大会」と名を改め隅田川で復活し、打ち上げ場所もさらに上流へと移動して2か所から打ち上げられるようになりました。現在では毎年100万人近くの人出があり、令和5年(第46回)大会では過去最多103万人の観客者数を記録しました。

毎年7月最終土曜日に、桜橋から言問橋の間に設けられた第一会場、駒形橋から厩橋の間に設けられた第二会場で、合わせて約2万発の花火が打ち上げられ、第一会場では花火コンクールも開催されます。毎年7月最終土曜日 -

毎年7月9日、10日毎年7月9日・10日に行われる「ほおずき市」は、浅草寺の風物詩。約100軒もの露店が立ち並び、夜遅くまで賑わう様子はまさに江戸情緒を感じる景色です。境内は鮮やかなほおずきで彩られ、チリンチリンと鳴る風鈴が涼を添えます。

浅草寺では、「参拝すると数百~数千日分の功徳が得られる」とされる功徳日が月に1度設けられていますが、特に7月10日は46,000日分の功徳がある特別な日。「四万六千日」と呼ばれる7月10日とその前日が、参拝者で賑わう縁日として定着したそうです。

ほおずき市でしか手に入らない祈祷札「黄札」や「雷除札」もお見逃しなく! -

毎年7月9日・10日に行われる「ほおずき市」は、浅草寺の風物詩。約100軒もの露店が立ち並び、夜遅くまで賑わう様子はまさに江戸情緒を感じる景色です。境内は鮮やかなほおずきで彩られ、チリンチリンと鳴る風鈴が涼を添えます。

浅草寺では、「参拝すると数百~数千日分の功徳が得られる」とされる功徳日が月に1度設けられていますが、特に7月10日は46,000日分の功徳がある特別な日。「四万六千日」と呼ばれる7月10日とその前日が、参拝者で賑わう縁日として定着したそうです。

ほおずき市でしか手に入らない祈祷札「黄札」や「雷除札」もお見逃しなく!毎年7月9日、10日 -

浅草六区の西から「かっぱ橋道具街通り」を横切り、上野まで約1.2km続く「かっぱ橋本通り」を会場に、毎年七夕の日に近い週末をメインに地元商店街のお祭り「下町七夕まつり」が開催されます。

浅草寺に詣でる御成道として西に真っすぐ整備されたと言われている通りは七夕飾りで彩られ、正面に見える東京スカイツリーとの競演を写真に収める人も。

上野から浅草へ大人数が練り歩くパレードに始まり、流し踊りや路上パフォーマンス、商店街各所には地元商店による模擬店や、誰でも自由に短冊に願いごとを書いて飾ることができる笹竹も設置され、多くの人で賑わいます。

夜は商店街の雰囲気が一変、ライトアップされた東京スカイツリーを背景に、ライトに照らされきらきら輝く七夕飾りの幻想的な光景が広がります。 -

七夕飾りと東京スカイツリーの競演浅草六区の西から「かっぱ橋道具街通り」を横切り、上野まで約1.2km続く「かっぱ橋本通り」を会場に、毎年七夕の日に近い週末をメインに地元商店街のお祭り「下町七夕まつり」が開催されます。

浅草寺に詣でる御成道として西に真っすぐ整備されたと言われている通りは七夕飾りで彩られ、正面に見える東京スカイツリーとの競演を写真に収める人も。

上野から浅草へ大人数が練り歩くパレードに始まり、流し踊りや路上パフォーマンス、商店街各所には地元商店による模擬店や、誰でも自由に短冊に願いごとを書いて飾ることができる笹竹も設置され、多くの人で賑わいます。

夜は商店街の雰囲気が一変、ライトアップされた東京スカイツリーを背景に、ライトに照らされきらきら輝く七夕飾りの幻想的な光景が広がります。2025年7月4日(金)~8日(火) -

毎年6月30日鳥越神社の茅の輪くぐりは、鳥越神社で行われる催しで、平安朝時代から伝わる日本の伝統行事です。人形の形の半紙に名前と歳を書いて、知らず知らずについた罪汚れをその形代に託し、神社へ納めます。その後、神社の参道のガマの穂でできた境内にかかる茅の輪をくぐると、災厄からのがれることができ、福徳があるといわれています。

-

鳥越神社の茅の輪くぐりは、鳥越神社で行われる催しで、平安朝時代から伝わる日本の伝統行事です。人形の形の半紙に名前と歳を書いて、知らず知らずについた罪汚れをその形代に託し、神社へ納めます。その後、神社の参道のガマの穂でできた境内にかかる茅の輪をくぐると、災厄からのがれることができ、福徳があるといわれています。毎年6月30日

-

毎年6月30日小野照崎神社(おのてるさきじんじゃ)で6月30日に行われる伝統的な催しです。茅(チガヤ)を束ねてつくった大きな輪をくぐって身を祓い清めます。6月晦日の夏越の祓いにそれをくぐると、災厄からのがれることができ、福徳があるといわれています。その際、輪から抜き取った茅は厄よけになるといわれています。

-

小野照崎神社(おのてるさきじんじゃ)で6月30日に行われる伝統的な催しです。茅(チガヤ)を束ねてつくった大きな輪をくぐって身を祓い清めます。6月晦日の夏越の祓いにそれをくぐると、災厄からのがれることができ、福徳があるといわれています。その際、輪から抜き取った茅は厄よけになるといわれています。毎年6月30日

-

蔵前橋通りに面し、約1400年の歴史を誇る鳥越神社で毎年6月に開催される「鳥越祭」。祭りの日曜日には、早朝6:30から、都内最大級を誇る一千貫神輿(約4トン)が、それぞれの町会へ受け渡されながら一日かけて氏子町会を巡り、多くの観客でにぎわいます。

狭い下町の路地裏にも入ることから担ぎ棒が短く担ぎ手1人当たりの負担も大きいため、渡御が難しい神輿としても知られ、その活気と迫力に圧倒されます。

神輿の列の先頭には、猿田彦(天狗)や手古舞連、子供たちの持つ五色の旗が歩き、日没からは「鳥越夜まつり」といわれ、神輿の弓張提灯と町会の高張提灯に灯りが入り、荘厳かつ幻想的な姿で21:00に宮入りし、祭りは最高潮に。

神社周辺には、都内最大規模の約250軒の屋台がずらりと並び、グルメ系はもちろん、子どもたちが喜ぶ遊べる屋台が多く出ているのも特徴です。

神社では、特別御朱印の限定頒布も行われています。 -

都内最大級を誇る一千貫神輿の活気と迫力蔵前橋通りに面し、約1400年の歴史を誇る鳥越神社で毎年6月に開催される「鳥越祭」。祭りの日曜日には、早朝6:30から、都内最大級を誇る一千貫神輿(約4トン)が、それぞれの町会へ受け渡されながら一日かけて氏子町会を巡り、多くの観客でにぎわいます。

狭い下町の路地裏にも入ることから担ぎ棒が短く担ぎ手1人当たりの負担も大きいため、渡御が難しい神輿としても知られ、その活気と迫力に圧倒されます。

神輿の列の先頭には、猿田彦(天狗)や手古舞連、子供たちの持つ五色の旗が歩き、日没からは「鳥越夜まつり」といわれ、神輿の弓張提灯と町会の高張提灯に灯りが入り、荘厳かつ幻想的な姿で21:00に宮入りし、祭りは最高潮に。

神社周辺には、都内最大規模の約250軒の屋台がずらりと並び、グルメ系はもちろん、子どもたちが喜ぶ遊べる屋台が多く出ているのも特徴です。

神社では、特別御朱印の限定頒布も行われています。2025年6月7日(土)~9日(月) -

浅草寺の草創に関わった檜前兄弟と土師真中知(はじのなかとも)の3人を祀る浅草神社で行われる「三社祭」は、1312年に神輿を船に載せて隅田川を渡御した「船祭」を起源とする、日本を代表する祭礼の一つです。

以前は、浅草寺のご本尊が示現された3月18日を中心とした祭でしたが、現在は毎年5月中旬の金・土・日曜日に実施され、本社神輿御霊入れの儀や、無形文化財「びんざさら舞」の奉納が行われます。

この祭りの中でも、最終日に行われる、勇壮且つ華やかな神輿渡御や御本社神輿3基の「宮出し」は圧巻の迫力。東部・西部・南部方面の氏子各町へ向けて、御本社神輿が担ぎ出され、日没後に神社境内へ戻る「宮入り」を迎えて祭礼行事が終わります。観衆の熱気に浅草一帯は包まれ、三日間で延べ180万もの人出で賑わいます。

江戸風情の残る下町浅草が1年でもっとも活気付くと言われ、台東区の初夏を代表する風物詩となっています。 -

下町浅草が1年でもっとも活気付く、日本を代表する祭礼浅草寺の草創に関わった檜前兄弟と土師真中知(はじのなかとも)の3人を祀る浅草神社で行われる「三社祭」は、1312年に神輿を船に載せて隅田川を渡御した「船祭」を起源とする、日本を代表する祭礼の一つです。

以前は、浅草寺のご本尊が示現された3月18日を中心とした祭でしたが、現在は毎年5月中旬の金・土・日曜日に実施され、本社神輿御霊入れの儀や、無形文化財「びんざさら舞」の奉納が行われます。

この祭りの中でも、最終日に行われる、勇壮且つ華やかな神輿渡御や御本社神輿3基の「宮出し」は圧巻の迫力。東部・西部・南部方面の氏子各町へ向けて、御本社神輿が担ぎ出され、日没後に神社境内へ戻る「宮入り」を迎えて祭礼行事が終わります。観衆の熱気に浅草一帯は包まれ、三日間で延べ180万もの人出で賑わいます。

江戸風情の残る下町浅草が1年でもっとも活気付くと言われ、台東区の初夏を代表する風物詩となっています。2025年5月16日(金)~18日(日) -

浅草寺本堂裏広場にある九代目市川團十郎像(暫像)。歌舞伎の演目で歌舞伎十八番のひとつ「暫(しばらく)」で、正義の味方・鎌倉権五郎(かまくらごんごろう)を演じたのが市川團十郎です。「暫」のヒーロー鎌倉権五郎は、前髪姿の豪快な力強い子ども。その鎌倉源五郎のように丈夫で健康な子どもに育ってもらいたいという親の願いを込めて「泣き相撲」は行われます。まわし姿の組ませ役に抱かれた赤ちゃんが、土俵の上で泣き声を競い、先に泣いた方が勝ち。

行司の「見合って、見合って」の声で、双方の組ませ役が赤ちゃんを見合わせ、「はっけよい、のこった」で、呼出し・組ませ役は、にらんだり、赤ちゃんを高く持ち上げたり、鬼の面をつけたり、あの手この手でなんとか泣かせようとします。組ませ役のしぐさに泣き出す子、逆に笑う子、寝たままの子とさまざまで、組ませ役の奮戦に心が和みます。

応募方法等、詳しくは浅草観光連盟公式サイトでご確認ください。 -

元気いっぱいに泣く赤ちゃん力士たち浅草寺本堂裏広場にある九代目市川團十郎像(暫像)。歌舞伎の演目で歌舞伎十八番のひとつ「暫(しばらく)」で、正義の味方・鎌倉権五郎(かまくらごんごろう)を演じたのが市川團十郎です。「暫」のヒーロー鎌倉権五郎は、前髪姿の豪快な力強い子ども。その鎌倉源五郎のように丈夫で健康な子どもに育ってもらいたいという親の願いを込めて「泣き相撲」は行われます。まわし姿の組ませ役に抱かれた赤ちゃんが、土俵の上で泣き声を競い、先に泣いた方が勝ち。

行司の「見合って、見合って」の声で、双方の組ませ役が赤ちゃんを見合わせ、「はっけよい、のこった」で、呼出し・組ませ役は、にらんだり、赤ちゃんを高く持ち上げたり、鬼の面をつけたり、あの手この手でなんとか泣かせようとします。組ませ役のしぐさに泣き出す子、逆に笑う子、寝たままの子とさまざまで、組ませ役の奮戦に心が和みます。

応募方法等、詳しくは浅草観光連盟公式サイトでご確認ください。2025年4月26日(土) -

台東区の春を彩る伝統行事「浅草流鏑馬」は、江戸時代に浅草神社の正月行事として、毎年1月5日に開催されていたものを1983年に観光行事として復活、現在は小笠原流弓馬術礼法宗家の協力により古式に則ったやり方で執り行われています。

「浅草流鏑馬」では、隅田公園の隅田リバーウォークから言問橋間に特別馬場が作られ、鎌倉武士の狩装束を身にまとった射手が疾走する馬上から、壱ノ的、弐ノ的、参ノ的を次々と弓矢で射抜きます。

山谷堀広場では、浅草流鏑馬に先立ち「草鹿」も開催され、烏帽子(えぼし)に直垂(ひたたれ)の古式装束を着けた射手が、高さ約110cmの鹿の形をした的を約20mの距離から弓で弾き、大勢の見物客が見守る中、その腕前と所作の美しさを競い合います。 -

疾走する馬上から的を射る伝統行事台東区の春を彩る伝統行事「浅草流鏑馬」は、江戸時代に浅草神社の正月行事として、毎年1月5日に開催されていたものを1983年に観光行事として復活、現在は小笠原流弓馬術礼法宗家の協力により古式に則ったやり方で執り行われています。

「浅草流鏑馬」では、隅田公園の隅田リバーウォークから言問橋間に特別馬場が作られ、鎌倉武士の狩装束を身にまとった射手が疾走する馬上から、壱ノ的、弐ノ的、参ノ的を次々と弓矢で射抜きます。

山谷堀広場では、浅草流鏑馬に先立ち「草鹿」も開催され、烏帽子(えぼし)に直垂(ひたたれ)の古式装束を着けた射手が、高さ約110cmの鹿の形をした的を約20mの距離から弓で弾き、大勢の見物客が見守る中、その腕前と所作の美しさを競い合います。2025年4月19日(土) -

江戸開府400年を記念し、浅草観音うら地域の沿道に一葉桜という八重桜を植樹したことをきっかけにスタートした「浅草観音うら一葉桜まつり」。浅草寺の北側エリアにて、毎年4月の第2土曜日に開催されます。

富士公園特設ステージにおいて、小学生や幼稚園児による演奏・ダンス、町会お囃子、子ども歌舞伎、津軽三味線、木遣りなどのステージショーを開催します。また、近隣の柳通りでは、フリーマーケットや模擬店を開催し、会場はにぎわいます。

※その年によってまつりの内容は変更になる場合があります。 -

多様なステージショーを楽しむ江戸開府400年を記念し、浅草観音うら地域の沿道に一葉桜という八重桜を植樹したことをきっかけにスタートした「浅草観音うら一葉桜まつり」。浅草寺の北側エリアにて、毎年4月の第2土曜日に開催されます。

富士公園特設ステージにおいて、小学生や幼稚園児による演奏・ダンス、町会お囃子、子ども歌舞伎、津軽三味線、木遣りなどのステージショーを開催します。また、近隣の柳通りでは、フリーマーケットや模擬店を開催し、会場はにぎわいます。

※その年によってまつりの内容は変更になる場合があります。2025年4月12日(土) -

子どもの無病息災を願い、毎年3月3日の雛祭りに近い日曜日に隅田川で開催される「江戸流しびな」。主催は江戸流し雛振興会。流しびなは、子どもの災いを紙や草木で作った人形(ひとがた)に託し、川や海に流すことで祓い清める行事です。平安時代中期に始まったと伝わり、日本各地で行われています。

2年振りに開催される第40回(2025年2月23日)当日は、正面に東京スカイツリーを臨む隅田川河畔にて、幼稚園児をはじめ主催者が用意した特製の「流しびな」(水溶性)を購入(1,000円:税込)した一般参加者500人がそれぞれの願いを記した「流しびな」を流します。受付開始は11:00から。先着200名には特製雛あられをプレゼント。護岸が高いため、特設の滑り台を使って「流しびな」を水面に浮かべます。 -

春の訪れを告げる隅田川の風物行事子どもの無病息災を願い、毎年3月3日の雛祭りに近い日曜日に隅田川で開催される「江戸流しびな」。主催は江戸流し雛振興会。流しびなは、子どもの災いを紙や草木で作った人形(ひとがた)に託し、川や海に流すことで祓い清める行事です。平安時代中期に始まったと伝わり、日本各地で行われています。

2年振りに開催される第40回(2025年2月23日)当日は、正面に東京スカイツリーを臨む隅田川河畔にて、幼稚園児をはじめ主催者が用意した特製の「流しびな」(水溶性)を購入(1,000円:税込)した一般参加者500人がそれぞれの願いを記した「流しびな」を流します。受付開始は11:00から。先着200名には特製雛あられをプレゼント。護岸が高いため、特設の滑り台を使って「流しびな」を水面に浮かべます。2025年(令和7年)2月23日