スポット・体験検索

スポット・体験検索

台東区への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

-

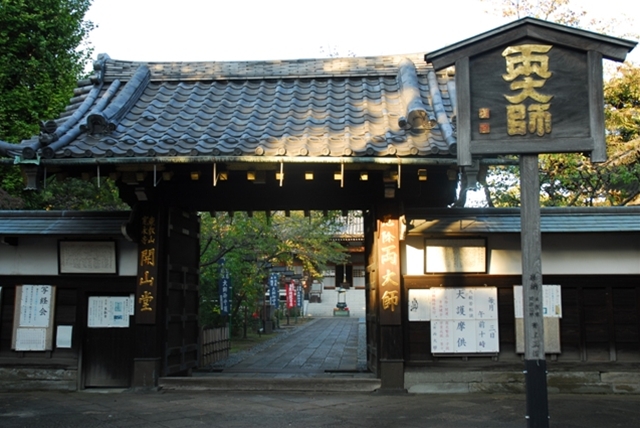

芸道富有、子孫繁栄の神様が祀られている天海僧正は、比叡山延暦寺にならって上野の山に寛永寺を創建しました。不忍池は、琵琶湖に見立てられ、竹生島にならって、水谷伊勢守勝隆が池に中ノ島(弁天島)を築き、寛永中期(1630年代)に弁天堂を建立しました。当初、小舟を渡して参拝していましたが、後に橋が架けられました。

-

芸道富有、子孫繁栄の神様が祀られている天海僧正は、比叡山延暦寺にならって上野の山に寛永寺を創建しました。不忍池は、琵琶湖に見立てられ、竹生島にならって、水谷伊勢守勝隆が池に中ノ島(弁天島)を築き、寛永中期(1630年代)に弁天堂を建立しました。当初、小舟を渡して参拝していましたが、後に橋が架けられました。

-

日の出湯は、宮大工により、昭和初期に建てられた銭湯です。外観は破風造りの社寺仏閣の様ですが、店内は平成19年(2007)に全面リニューアルしています。高い天井、広くゆったりとした浴室は、マイナスイオンがいっぱいです。男湯からは庭を眺めることができ、女湯は風呂場のタイルに水槽がはめ込まれ、可愛い金魚が泳いでいます。

-

日の出湯は、宮大工により、昭和初期に建てられた銭湯です。外観は破風造りの社寺仏閣の様ですが、店内は平成19年(2007)に全面リニューアルしています。高い天井、広くゆったりとした浴室は、マイナスイオンがいっぱいです。男湯からは庭を眺めることができ、女湯は風呂場のタイルに水槽がはめ込まれ、可愛い金魚が泳いでいます。

-

嘉永・安政時代に下谷坂本村字入谷に住んでいた植木師の成田屋山崎留次郎が、東の朝顔造りの大関であったと記録が残っています。入谷が朝顔で有名になったのは、明治になってからのことで、土質が朝顔造りに適していたのか、十数件の植木屋が、一軒500~600坪の土地を有し、軒を連ねて朝顔造りをはじめました。

-

嘉永・安政時代に下谷坂本村字入谷に住んでいた植木師の成田屋山崎留次郎が、東の朝顔造りの大関であったと記録が残っています。入谷が朝顔で有名になったのは、明治になってからのことで、土質が朝顔造りに適していたのか、十数件の植木屋が、一軒500~600坪の土地を有し、軒を連ねて朝顔造りをはじめました。

-

金杉通りは昭和初年に開通しました。旧道は上野山下から入谷口通りを経由、昭和通りと並行して東北に延び三ノ輪で昭和通りと合流します。この道を俗に「金杉通り」と呼びますが、昔はこの街道を奥州街道裏道と呼びました。金杉の地名は、鎌倉時代に金曽木彦三郎という人物の姓から、初めは金曽木、それが金杉に変わったものとされています。

-

金杉通りは昭和初年に開通しました。旧道は上野山下から入谷口通りを経由、昭和通りと並行して東北に延び三ノ輪で昭和通りと合流します。この道を俗に「金杉通り」と呼びますが、昔はこの街道を奥州街道裏道と呼びました。金杉の地名は、鎌倉時代に金曽木彦三郎という人物の姓から、初めは金曽木、それが金杉に変わったものとされています。

-

KIWAYAウクレレミュージアムは、ウクレレ文化の保存と継承を目的に平成16年(2004)にKIWAYA社屋に創設されたミュージアムです。正式名称はウクレレミュージアム「樂」です。古今東西の歴史的なウクレレから珍しいウクレレまでを所蔵・展示しています。

-

KIWAYAウクレレミュージアムは、ウクレレ文化の保存と継承を目的に平成16年(2004)にKIWAYA社屋に創設されたミュージアムです。正式名称はウクレレミュージアム「樂」です。古今東西の歴史的なウクレレから珍しいウクレレまでを所蔵・展示しています。

-

かわとはきものギャラリーには、世界各国の歴史的なはきものや各種参考靴、工具などが展示されています。足形測定機により自身の足の甲回りを採寸することができたり、シマウマや象など変わった皮に触れることもできます。

-

かわとはきものギャラリーには、世界各国の歴史的なはきものや各種参考靴、工具などが展示されています。足形測定機により自身の足の甲回りを採寸することができたり、シマウマや象など変わった皮に触れることもできます。

-

玉林寺のシイは、天正 19年(1591)に創建された玉林寺本堂の裏庭にある都指定天然記念物の巨大なシイの木です。シイの種類はスダジイで、幹回り5.63m、樹高9.5m、枝張りは東に3.5m、西に2m、南に7.5m、北に4mあります。見学する際は玉林寺の寺務所にて記帳し、寺の方と見学します。

-

玉林寺のシイは、天正 19年(1591)に創建された玉林寺本堂の裏庭にある都指定天然記念物の巨大なシイの木です。シイの種類はスダジイで、幹回り5.63m、樹高9.5m、枝張りは東に3.5m、西に2m、南に7.5m、北に4mあります。見学する際は玉林寺の寺務所にて記帳し、寺の方と見学します。

-

東京自動車三十年会記念碑は、上野不忍池の弁天堂境内にあります。わが国自動車業界の黎明期を支えた先達を顕彰する記念碑です。昭和28年(1953)に結成された「三十年会」は、その当時業界歴が30年以上の方々で構成され、会の名の由来となっています。この記念碑は昭和50年(1975)に同会が建立しました。

-

東京自動車三十年会記念碑は、上野不忍池の弁天堂境内にあります。わが国自動車業界の黎明期を支えた先達を顕彰する記念碑です。昭和28年(1953)に結成された「三十年会」は、その当時業界歴が30年以上の方々で構成され、会の名の由来となっています。この記念碑は昭和50年(1975)に同会が建立しました。

-

昭和46年(1971)、日本ゴム工業会 三田土会によって建立された石碑です。明治19年(1886)に松前藩士の四人の兄弟が日本で初めてゴムの熱加硫法に成功し、土屋護謨(ゴム)製造所をこの地に創設しました。後に「三田土ゴム工業」となり大規模な工場を建設、軟式のゴムボールや消しゴムなど新しいゴム製品を次々に開発しました。

-

昭和46年(1971)、日本ゴム工業会 三田土会によって建立された石碑です。明治19年(1886)に松前藩士の四人の兄弟が日本で初めてゴムの熱加硫法に成功し、土屋護謨(ゴム)製造所をこの地に創設しました。後に「三田土ゴム工業」となり大規模な工場を建設、軟式のゴムボールや消しゴムなど新しいゴム製品を次々に開発しました。

-

背面地蔵は正保4年(1647)の創立で一丈三尺余りです。 その昔奥州街道の傍、 道路仏として西向きに立てられましたが、 後に明和元年 (1764) 道筋が寺の東側に改り、 地蔵尊を前向きに建て直したところ、 不思議な事に一夜のうちに元の向きになったと人々に伝えられて、 この尊称が起こったといわれています。薬王寺(やくおうじ)にあります。

-

背面地蔵は正保4年(1647)の創立で一丈三尺余りです。 その昔奥州街道の傍、 道路仏として西向きに立てられましたが、 後に明和元年 (1764) 道筋が寺の東側に改り、 地蔵尊を前向きに建て直したところ、 不思議な事に一夜のうちに元の向きになったと人々に伝えられて、 この尊称が起こったといわれています。薬王寺(やくおうじ)にあります。

-

笠森稲荷の本尊は、現在の天王寺の境内にあった養寿院末寺福泉院に祀られていました。明治3年(1870)にこの寺が廃寺になり、現在は江戸百観音の札所として信仰を集めていた養寿院に遷つされています。

-

笠森稲荷の本尊は、現在の天王寺の境内にあった養寿院末寺福泉院に祀られていました。明治3年(1870)にこの寺が廃寺になり、現在は江戸百観音の札所として信仰を集めていた養寿院に遷つされています。

-

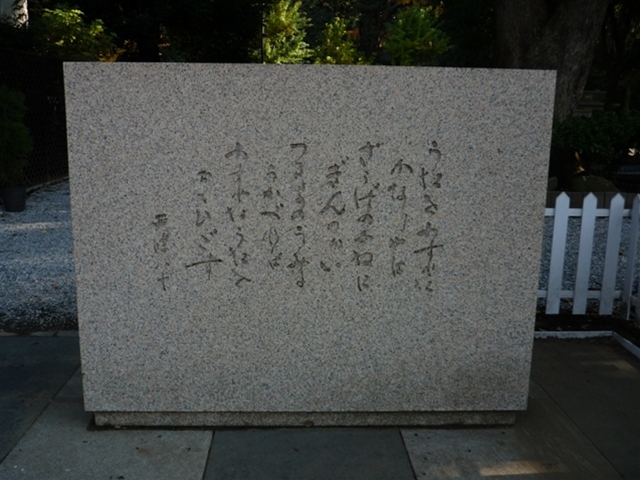

御隠殿は輪王寺宮の別邸で、寛永時本坊で公務を執られていた宮が、時折り息抜きにこられた屋敷です。敷地は三千数百坪で、老松の林に囲まれた池を持つ優雅な庭園で、ここから眺める月が美しかったといわれます。慶応4年(1868)上野戦争によって焼失し、現在は全くその跡を留めていません。根岸薬師堂(ねぎしやくしどう)にあります。

-

御隠殿は輪王寺宮の別邸で、寛永時本坊で公務を執られていた宮が、時折り息抜きにこられた屋敷です。敷地は三千数百坪で、老松の林に囲まれた池を持つ優雅な庭園で、ここから眺める月が美しかったといわれます。慶応4年(1868)上野戦争によって焼失し、現在は全くその跡を留めていません。根岸薬師堂(ねぎしやくしどう)にあります。