スポット・体験検索

スポット・体験検索

台東区への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

-

KIWAYAウクレレミュージアムは、ウクレレ文化の保存と継承を目的に平成16年(2004)にKIWAYA社屋に創設されたミュージアムです。正式名称はウクレレミュージアム「樂」です。古今東西の歴史的なウクレレから珍しいウクレレまでを所蔵・展示しています。

-

KIWAYAウクレレミュージアムは、ウクレレ文化の保存と継承を目的に平成16年(2004)にKIWAYA社屋に創設されたミュージアムです。正式名称はウクレレミュージアム「樂」です。古今東西の歴史的なウクレレから珍しいウクレレまでを所蔵・展示しています。

-

9社寺巡拝で1年の平穏を祈願年始に七福神(恵比寿、大黒、毘沙門、弁財、布袋、福禄寿、寿老人)を祀る神社仏閣を参詣し、一年の平穏を祈る正月行事。江戸時代末期に始まり戦後は中断していましたが、1977年に復活し今日に受け継がれ親しまれています。

浅草名所七福神の特徴は福禄寿、寿老人が2社ずつあり、巡る社寺が9ヶ所あるところ。九は数の究み、鳩と言う字にも使われていて、鳩は「集まる」という縁起の良い意味を持つ故事に由来しているそうです。福笹に各社寺の福絵馬をつけ、色紙・福絵に御朱印をいただきながら巡拝しましょう。

江戸文化発祥の地といわれる浅草には、観音様の境内を中心として広く各所に名所・旧跡があります。七福神をめぐる途中、これらの名跡も訪ねながら江戸文化の面影を偲んでみてはいかがでしょうか。

御利益にあやかりながらの散策は、福徳と心の安らぎを与えてくれることでしょう。 -

9社寺巡拝で1年の平穏を祈願年始に七福神(恵比寿、大黒、毘沙門、弁財、布袋、福禄寿、寿老人)を祀る神社仏閣を参詣し、一年の平穏を祈る正月行事。江戸時代末期に始まり戦後は中断していましたが、1977年に復活し今日に受け継がれ親しまれています。

浅草名所七福神の特徴は福禄寿、寿老人が2社ずつあり、巡る社寺が9ヶ所あるところ。九は数の究み、鳩と言う字にも使われていて、鳩は「集まる」という縁起の良い意味を持つ故事に由来しているそうです。福笹に各社寺の福絵馬をつけ、色紙・福絵に御朱印をいただきながら巡拝しましょう。

江戸文化発祥の地といわれる浅草には、観音様の境内を中心として広く各所に名所・旧跡があります。七福神をめぐる途中、これらの名跡も訪ねながら江戸文化の面影を偲んでみてはいかがでしょうか。

御利益にあやかりながらの散策は、福徳と心の安らぎを与えてくれることでしょう。 -

こちらの三面大黒天は、創建した当初から安置されたもので、弘法大師の作と伝えられています。正面に大黒天、向かって右は弁財天、左が毘沙門天、後部は宝珠形光背を付けているユニークで徳のあるご尊像です。

-

こちらの三面大黒天は、創建した当初から安置されたもので、弘法大師の作と伝えられています。正面に大黒天、向かって右は弁財天、左が毘沙門天、後部は宝珠形光背を付けているユニークで徳のあるご尊像です。

-

玉林寺のシイは、天正 19年(1591)に創建された玉林寺本堂の裏庭にある都指定天然記念物の巨大なシイの木です。シイの種類はスダジイで、幹回り5.63m、樹高9.5m、枝張りは東に3.5m、西に2m、南に7.5m、北に4mあります。見学する際は玉林寺の寺務所にて記帳し、寺の方と見学します。

-

玉林寺のシイは、天正 19年(1591)に創建された玉林寺本堂の裏庭にある都指定天然記念物の巨大なシイの木です。シイの種類はスダジイで、幹回り5.63m、樹高9.5m、枝張りは東に3.5m、西に2m、南に7.5m、北に4mあります。見学する際は玉林寺の寺務所にて記帳し、寺の方と見学します。

-

日の出湯は、宮大工により、昭和初期に建てられた銭湯です。外観は破風造りの社寺仏閣の様ですが、店内は平成19年(2007)に全面リニューアルしています。高い天井、広くゆったりとした浴室は、マイナスイオンがいっぱいです。男湯からは庭を眺めることができ、女湯は風呂場のタイルに水槽がはめ込まれ、可愛い金魚が泳いでいます。

-

日の出湯は、宮大工により、昭和初期に建てられた銭湯です。外観は破風造りの社寺仏閣の様ですが、店内は平成19年(2007)に全面リニューアルしています。高い天井、広くゆったりとした浴室は、マイナスイオンがいっぱいです。男湯からは庭を眺めることができ、女湯は風呂場のタイルに水槽がはめ込まれ、可愛い金魚が泳いでいます。

-

笠森稲荷の本尊は、現在の天王寺の境内にあった養寿院末寺福泉院に祀られていました。明治3年(1870)にこの寺が廃寺になり、現在は江戸百観音の札所として信仰を集めていた養寿院に遷つされています。

-

笠森稲荷の本尊は、現在の天王寺の境内にあった養寿院末寺福泉院に祀られていました。明治3年(1870)にこの寺が廃寺になり、現在は江戸百観音の札所として信仰を集めていた養寿院に遷つされています。

-

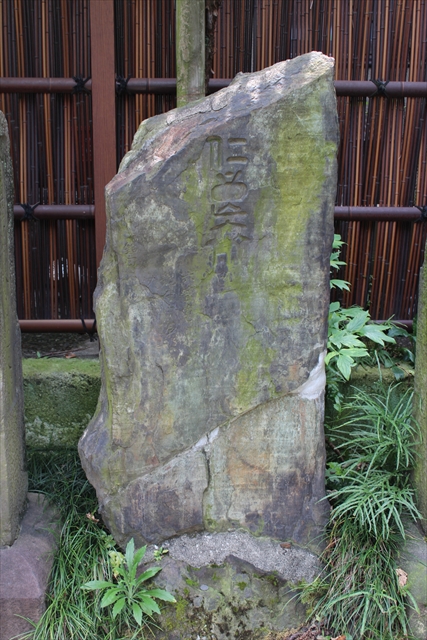

昭和46年(1971)、日本ゴム工業会 三田土会によって建立された石碑です。明治19年(1886)に松前藩士の四人の兄弟が日本で初めてゴムの熱加硫法に成功し、土屋護謨(ゴム)製造所をこの地に創設しました。後に「三田土ゴム工業」となり大規模な工場を建設、軟式のゴムボールや消しゴムなど新しいゴム製品を次々に開発しました。

-

昭和46年(1971)、日本ゴム工業会 三田土会によって建立された石碑です。明治19年(1886)に松前藩士の四人の兄弟が日本で初めてゴムの熱加硫法に成功し、土屋護謨(ゴム)製造所をこの地に創設しました。後に「三田土ゴム工業」となり大規模な工場を建設、軟式のゴムボールや消しゴムなど新しいゴム製品を次々に開発しました。

-

河東碧梧桐は、明治時代の 俳人で正岡子規門の高弟です。高浜虚子と対立し定型・季語を離れた新傾向俳句を提唱。全国行脚して「三千里」「続三千里」をまとめた後、自由律、ルビつき句など句風は変遷しました。著書に「新傾向句集」「碧梧桐句集」「子規言行録」などがあり、昭和12年(1937)に没し、お墓は梅林寺(ばいりんじ)にあります。

-

河東碧梧桐は、明治時代の 俳人で正岡子規門の高弟です。高浜虚子と対立し定型・季語を離れた新傾向俳句を提唱。全国行脚して「三千里」「続三千里」をまとめた後、自由律、ルビつき句など句風は変遷しました。著書に「新傾向句集」「碧梧桐句集」「子規言行録」などがあり、昭和12年(1937)に没し、お墓は梅林寺(ばいりんじ)にあります。

.jpg)