スポット・体験検索

スポット・体験検索

台東区への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

-

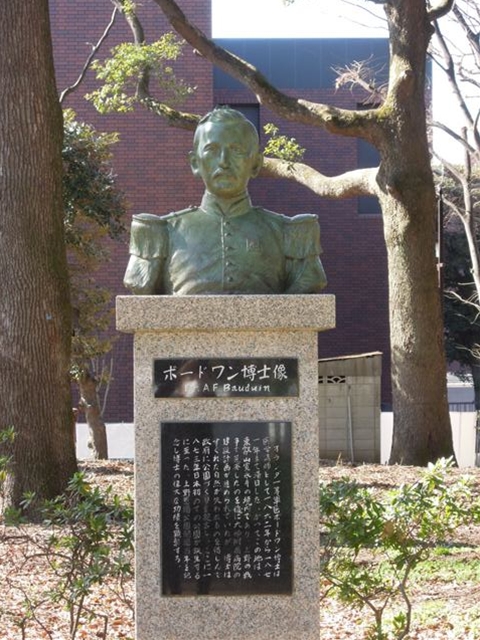

慶応4年(1868)の上野戦争によって荒れ果て、明治新政府が病院建設を決めていた上野の山を、近代的な公園にすべきと提言した長崎医学校教官でオランダ人医師ボードウィンの胸像です。昭和48(1973)年に建立されましたが、オランダ政府の資料の錯誤で平成18年(2006)に像を交換するまでは博士の弟の像でした。

-

慶応4年(1868)の上野戦争によって荒れ果て、明治新政府が病院建設を決めていた上野の山を、近代的な公園にすべきと提言した長崎医学校教官でオランダ人医師ボードウィンの胸像です。昭和48(1973)年に建立されましたが、オランダ政府の資料の錯誤で平成18年(2006)に像を交換するまでは博士の弟の像でした。

-

元三島神社の起源は、弘安の役(蒙古襲来1281年)にさかのぼります。勇将河野通有は愛媛県大三島の大山~神社に必勝祈願し出陣。武功を挙げ帰陣したところ、夢の中に神のお告げを得て大山~神の分霊を観請して上野山内に鎮座したことが始まりです。元三島神社は徳川幕府から社領を受けますが、御用地となったために上野から浅草へ移転し、現在の地に至ります。

-

元三島神社の起源は、弘安の役(蒙古襲来1281年)にさかのぼります。勇将河野通有は愛媛県大三島の大山~神社に必勝祈願し出陣。武功を挙げ帰陣したところ、夢の中に神のお告げを得て大山~神の分霊を観請して上野山内に鎮座したことが始まりです。元三島神社は徳川幕府から社領を受けますが、御用地となったために上野から浅草へ移転し、現在の地に至ります。

-

根岸界隈のうち、旧日光街道沿い(金杉通り)は戦災で焼け残り、土蔵造りの商家が残っており、柳通りの裏路地には旧花街時代の建造物が所々に残っています。根岸の柳通りから来る道はかつて音無川が流れていた道です。柳通りには歩道の両側に柳が街路樹として植えられており、柳が密になるこの通りがかつて花街のあった界隈です。

-

根岸界隈のうち、旧日光街道沿い(金杉通り)は戦災で焼け残り、土蔵造りの商家が残っており、柳通りの裏路地には旧花街時代の建造物が所々に残っています。根岸の柳通りから来る道はかつて音無川が流れていた道です。柳通りには歩道の両側に柳が街路樹として植えられており、柳が密になるこの通りがかつて花街のあった界隈です。

-

書道博物館は、洋画家であり書家でもあった中村不折により、昭和11年(1936)に開館されました。博物館には、亀甲獣骨文、青銅器、石碑、鏡鑑、拓本、経巻文書など不折が書道研究のために収集した、中国、日本の書道に関する古美術品、考古出土品など重要文化財12点、重要美術品5点を含む約16000点が収蔵されています。

-

書道博物館は、洋画家であり書家でもあった中村不折により、昭和11年(1936)に開館されました。博物館には、亀甲獣骨文、青銅器、石碑、鏡鑑、拓本、経巻文書など不折が書道研究のために収集した、中国、日本の書道に関する古美術品、考古出土品など重要文化財12点、重要美術品5点を含む約16000点が収蔵されています。

-

明治の女流作家 樋口一葉を顕彰する文学館台東区立一葉記念館は、昭和36年(1961)に我が国初の女流作家の単独文学館として開館しました。一葉直筆の「たけくらべ」未定稿、下谷龍泉寺町で荒物駄菓子屋を営んでいた当時の仕入帳などの貴重な資料をはじめ、一葉が住んでいた頃の家並みや一葉旧宅の模型も所蔵・展示しています。

-

明治の女流作家 樋口一葉を顕彰する文学館台東区立一葉記念館は、昭和36年(1961)に我が国初の女流作家の単独文学館として開館しました。一葉直筆の「たけくらべ」未定稿、下谷龍泉寺町で荒物駄菓子屋を営んでいた当時の仕入帳などの貴重な資料をはじめ、一葉が住んでいた頃の家並みや一葉旧宅の模型も所蔵・展示しています。

-

子どもも大人も楽しめる図書館国立国会図書館法に基づく国内唯一の国立の児童書専門図書館として、平成12年(2000)に開館しました。国内外の豊富な資料と情報資源を活用し、子どもの本に関わる活動や調査研究を支援しています。また、子どもと本のふれあいの場としての役割も担っている図書館です。

レンガ棟は、明治39年(1906)に建てられた帝国図書館の建物を保存・再利用しています。 -

子どもも大人も楽しめる図書館国立国会図書館法に基づく国内唯一の国立の児童書専門図書館として、平成12年(2000)に開館しました。国内外の豊富な資料と情報資源を活用し、子どもの本に関わる活動や調査研究を支援しています。また、子どもと本のふれあいの場としての役割も担っている図書館です。

レンガ棟は、明治39年(1906)に建てられた帝国図書館の建物を保存・再利用しています。 -

江戸幕府唯一の医学専門学校の医学館が清洲橋通り沿いにありました。明和2年(1765)、幕府奥医師多紀元孝が医師(漢方医)の教育のため、神田佐久間町に建てた私塾躋寿館から出発、寛政3年(1791)に、幕府が医師養成の重要性を認めて官立とし、医学館と改称、規模を拡大しました。文化3年(1806)、大火に遭い焼失しましたが、同年に旧向柳原一丁目に移転、再建されました。

敷地は約7千平方メートル、代々多紀家がその監督に当たり、天保14年(1843)には寄宿舎を設けて全寮制とし、広く一般からも入学を許可し、子弟育成をはかるなど、江戸時代後期から明治維新に至る日本の医学振興に貢献しました。

※現在、この場所に「旧躋寿館跡 浅草医学館跡」に関する案内板や説明版等は設置されておりません。 -

江戸幕府唯一の医学専門学校の医学館が清洲橋通り沿いにありました。明和2年(1765)、幕府奥医師多紀元孝が医師(漢方医)の教育のため、神田佐久間町に建てた私塾躋寿館から出発、寛政3年(1791)に、幕府が医師養成の重要性を認めて官立とし、医学館と改称、規模を拡大しました。文化3年(1806)、大火に遭い焼失しましたが、同年に旧向柳原一丁目に移転、再建されました。

敷地は約7千平方メートル、代々多紀家がその監督に当たり、天保14年(1843)には寄宿舎を設けて全寮制とし、広く一般からも入学を許可し、子弟育成をはかるなど、江戸時代後期から明治維新に至る日本の医学振興に貢献しました。

※現在、この場所に「旧躋寿館跡 浅草医学館跡」に関する案内板や説明版等は設置されておりません。 -

昭和43年(1968)に、嘉納治五郎没後30周年を記念して講道館が建立した石碑です。明治15年(1882)講道館の創始者嘉納治五郎が永昌寺(えいしょうじ)に下宿して友人や門弟らと稽古を始めたのが柔道の始まりといわれています。当時の建物は関東大震災で焼失しました。永昌寺は小説「姿三四郎」に登場する隆昌寺のモデルでもあります。

-

昭和43年(1968)に、嘉納治五郎没後30周年を記念して講道館が建立した石碑です。明治15年(1882)講道館の創始者嘉納治五郎が永昌寺(えいしょうじ)に下宿して友人や門弟らと稽古を始めたのが柔道の始まりといわれています。当時の建物は関東大震災で焼失しました。永昌寺は小説「姿三四郎」に登場する隆昌寺のモデルでもあります。

-

市村座の定式幕は、「黒」「萌葱(緑)」「柿色」三色の引幕で、現在国立劇場が同じ定式幕を使用しています。猿若町では天保末期から明治にかけて1丁目に中村座、2丁目に市村座、3丁目に河原崎座(後の守田座)があり、芝居町を形成していました。江戸歌舞伎興隆の場となったこの地に昭和39年(1964)に跡碑が建てられました。

-

市村座の定式幕は、「黒」「萌葱(緑)」「柿色」三色の引幕で、現在国立劇場が同じ定式幕を使用しています。猿若町では天保末期から明治にかけて1丁目に中村座、2丁目に市村座、3丁目に河原崎座(後の守田座)があり、芝居町を形成していました。江戸歌舞伎興隆の場となったこの地に昭和39年(1964)に跡碑が建てられました。

-

江戸開城の功労者で宮内省御用掛を務めた山岡鉄舟と初代三遊亭圓朝の墓は、鉄舟が明治16年(1883)に建立した全生庵にあります。鉄舟は晩年、禅を修め道場としてこの寺を建てました。居噺で人気を博した円朝は禅を通じて鉄舟に師事し親交を深めました。円朝の墓石には、鉄舟の筆により「三遊亭円朝無舌居士」とあります。

-

江戸開城の功労者で宮内省御用掛を務めた山岡鉄舟と初代三遊亭圓朝の墓は、鉄舟が明治16年(1883)に建立した全生庵にあります。鉄舟は晩年、禅を修め道場としてこの寺を建てました。居噺で人気を博した円朝は禅を通じて鉄舟に師事し親交を深めました。円朝の墓石には、鉄舟の筆により「三遊亭円朝無舌居士」とあります。

-

東京下町八社福参りは、 台東区内の鷲神社・今戸神社・第六天榊神社・下谷神社・小野照崎神社、中央区内の水天宮・小網神社・住吉神社の8つのお社をお参りして8つのお恵みを受けることです。正月七草までの年の始めに家族の開運・無事息災を祈り、お守を受けることで「八方除け、八方開き」にも通じます。

-

東京下町八社福参りは、 台東区内の鷲神社・今戸神社・第六天榊神社・下谷神社・小野照崎神社、中央区内の水天宮・小網神社・住吉神社の8つのお社をお参りして8つのお恵みを受けることです。正月七草までの年の始めに家族の開運・無事息災を祈り、お守を受けることで「八方除け、八方開き」にも通じます。

-

延命長寿、諸病平癒の神様が祀られている石浜神社は、東に隅田の大川、西に霊峰富士、北に名山筑波といった名勝に恵まれ、「江戸名所図会」などにも大きく納められ、「神明さん」の通称のもと、市民の間にその名を馳せました。石浜神社に祀られている寿老人像は、浅草名所七福神の復活に際し、延命長寿の神として奉安されたものです。

-

延命長寿、諸病平癒の神様が祀られている石浜神社は、東に隅田の大川、西に霊峰富士、北に名山筑波といった名勝に恵まれ、「江戸名所図会」などにも大きく納められ、「神明さん」の通称のもと、市民の間にその名を馳せました。石浜神社に祀られている寿老人像は、浅草名所七福神の復活に際し、延命長寿の神として奉安されたものです。

-

硯の資料室は、中国硯の研究に力を注ぐ楠文夫氏が蒐集した硯・石印・水滴等を展示した資料室です。中国では「硯は文人の魂」といわれ愛用されてきました。この中国四大名硯といわれる硯等300点以上が展示され、手にとって観賞することができます。

-

硯の資料室は、中国硯の研究に力を注ぐ楠文夫氏が蒐集した硯・石印・水滴等を展示した資料室です。中国では「硯は文人の魂」といわれ愛用されてきました。この中国四大名硯といわれる硯等300点以上が展示され、手にとって観賞することができます。

-

来て、見て、触れて、確かめよう!!台東区を中心とした下町地域の文化や暮らしの様子を後世に伝える博物館です。1階では、古い町並みや建物の面影が多く残されていた台東区坂本(現・根岸三丁目)を舞台に、昭和30年代の下町の風情や暮らしを再現しています。2階は生活道具を紹介する導入展示と大型映像をはじめ、下町地域の歴史や出来事をたどることのできる資料を展示しています。また3階には企画展示室と、道具や玩具を体験し、調べることができるしたまち情報コーナーがあります。

-

来て、見て、触れて、確かめよう!!台東区を中心とした下町地域の文化や暮らしの様子を後世に伝える博物館です。1階では、古い町並みや建物の面影が多く残されていた台東区坂本(現・根岸三丁目)を舞台に、昭和30年代の下町の風情や暮らしを再現しています。2階は生活道具を紹介する導入展示と大型映像をはじめ、下町地域の歴史や出来事をたどることのできる資料を展示しています。また3階には企画展示室と、道具や玩具を体験し、調べることができるしたまち情報コーナーがあります。

-

永久寺は江戸五色不動(えどごしきふどう)の一つ、目黄不動として知られています。開創は14世紀の南北朝騒乱の頃とされます。その後の歴史の流れの中でいくたびか戦乱などによって焼失し、 再建を繰り返してきました。 一歩山門を入りますと樹齢一千年を越える松の木が、 御仏と共に訪れる人を静かに迎えています。

-

永久寺は江戸五色不動(えどごしきふどう)の一つ、目黄不動として知られています。開創は14世紀の南北朝騒乱の頃とされます。その後の歴史の流れの中でいくたびか戦乱などによって焼失し、 再建を繰り返してきました。 一歩山門を入りますと樹齢一千年を越える松の木が、 御仏と共に訪れる人を静かに迎えています。

-

昭和8年(1933)に京成本線開通にあわせ、開業した駅です。ホームが短く4両編成の電車しか停車できないことによる乗降客の減少や、建物の老朽化のため、平成9年(1997)に営業休止となりました。駅事務室、ホームは地下にあり、ホームは電車の通過中に見ることができ、外観では入口にあたる建物を見ることができます。

-

昭和8年(1933)に京成本線開通にあわせ、開業した駅です。ホームが短く4両編成の電車しか停車できないことによる乗降客の減少や、建物の老朽化のため、平成9年(1997)に営業休止となりました。駅事務室、ホームは地下にあり、ホームは電車の通過中に見ることができ、外観では入口にあたる建物を見ることができます。

-

神田川にかかる浅草橋から、春日通り交差点までの江戸通りの両端には数多くの卸問屋が並んでいます。ここは、主に、おもちゃや工具材料などの卸問屋街として、発展を遂げてきました。現在では、ビーズ、装飾品、手芸などのお店も加わって個性豊かな特色のある卸問屋街となっています。

-

神田川にかかる浅草橋から、春日通り交差点までの江戸通りの両端には数多くの卸問屋が並んでいます。ここは、主に、おもちゃや工具材料などの卸問屋街として、発展を遂げてきました。現在では、ビーズ、装飾品、手芸などのお店も加わって個性豊かな特色のある卸問屋街となっています。

-

東京文化会館内にある音楽資料室です。数少ない音楽専門の図書館として昭和36年(1961)に開設されました。クラシック音楽を中心に、民族音楽、邦楽、舞踊などの資料を無料で閲覧・視聴することができます。また、都内で活動するアマチュアの演奏団体にオーケストラ・吹奏楽用のパート譜の館外貸出も行っています。

-

東京文化会館内にある音楽資料室です。数少ない音楽専門の図書館として昭和36年(1961)に開設されました。クラシック音楽を中心に、民族音楽、邦楽、舞踊などの資料を無料で閲覧・視聴することができます。また、都内で活動するアマチュアの演奏団体にオーケストラ・吹奏楽用のパート譜の館外貸出も行っています。

.jpg)