スポット・体験検索

スポット・体験検索

台東区への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

-

レトロな日本最古の遊園地170年以上の歴史を誇る「浅草花やしき」は、レトロな雰囲気が魅力の遊園地。日本現存最古ローラーコースターや華やかなメリーゴーランドといった昔ながらのアトラクションはもちろん、ライブやイベントが開催される多目的ホール「浅草花劇場」、遊園地に入園しなくても楽しめる「ガシャポンのデパート浅草花やしき店」も併設され、さまざまな娯楽を楽しめる浅草の「遊びの場」として親しまれています。

浅草花やしきは、江戸時代末期の1853年に造園師・森田六三郎により、牡丹と菊細工を主とした花園(かえん)として誕生しました。明治時代に入ると遊戯施設が置かれ、珍鳥や猛獣、見世物の展示などでも評判に。全国有数の動物園としても知られるようになりました。戦後は遊園地として再開し、温かさと懐かしさを併せ持つレトロなアトラクションや雰囲気で人気のスポットとなっています。幼児(0歳~4歳)は入園とのりもの料が無料で、年齢や身長制限の無いアトラクションもあり、子どもの遊園地デビューにもぴったりです。 -

レトロな日本最古の遊園地170年以上の歴史を誇る「浅草花やしき」は、レトロな雰囲気が魅力の遊園地。日本現存最古ローラーコースターや華やかなメリーゴーランドといった昔ながらのアトラクションはもちろん、ライブやイベントが開催される多目的ホール「浅草花劇場」、遊園地に入園しなくても楽しめる「ガシャポンのデパート浅草花やしき店」も併設され、さまざまな娯楽を楽しめる浅草の「遊びの場」として親しまれています。

浅草花やしきは、江戸時代末期の1853年に造園師・森田六三郎により、牡丹と菊細工を主とした花園(かえん)として誕生しました。明治時代に入ると遊戯施設が置かれ、珍鳥や猛獣、見世物の展示などでも評判に。全国有数の動物園としても知られるようになりました。戦後は遊園地として再開し、温かさと懐かしさを併せ持つレトロなアトラクションや雰囲気で人気のスポットとなっています。幼児(0歳~4歳)は入園とのりもの料が無料で、年齢や身長制限の無いアトラクションもあり、子どもの遊園地デビューにもぴったりです。 -

正寶院(しょうぼういん)は享禄3年(1530)の創建と言われ、江戸期にはすでに「飛不動」の通称で知られていました。古くより「旅人の守り本尊」「厄飛ばしのお不動様」として信仰されてきましたが、昭和期からは航空安全の守護神としても有名になり、航空関係者や宇宙関係者などが海外からも多く参拝に訪れます。

-

正寶院(しょうぼういん)は享禄3年(1530)の創建と言われ、江戸期にはすでに「飛不動」の通称で知られていました。古くより「旅人の守り本尊」「厄飛ばしのお不動様」として信仰されてきましたが、昭和期からは航空安全の守護神としても有名になり、航空関係者や宇宙関係者などが海外からも多く参拝に訪れます。

-

ジュエリータウンおかちまち(貴金属・宝飾店街)は、JR御徒町駅東側一帯にある400軒もの貴金属・宝石の卸問屋が集まっている日本有数のジュエリータウンです。全国の店に卸しているほか、個人が入れる店舗も多く、品揃えも豊富で市価より安く手に入れることができます。

-

ジュエリータウンおかちまち(貴金属・宝飾店街)は、JR御徒町駅東側一帯にある400軒もの貴金属・宝石の卸問屋が集まっている日本有数のジュエリータウンです。全国の店に卸しているほか、個人が入れる店舗も多く、品揃えも豊富で市価より安く手に入れることができます。

-

国の重要文化財に指定されている、浅草寺の東門浅草寺本堂の東に建つ朱塗りの鮮やかな二天門。当初は、境内にあった東照宮の随身門として建てられたと伝えられています。随身門とは、神社を守護する神さまを配置した門のこと。当時は、神道の神さまである豊岩間戸命(とよいわまどのみこと)と櫛岩間戸命(くしいわまどのみこと)の守護神像が左右に祀られていました。

しかし、1868年(明治元年)に明治政府が発令した神仏分離令により、仏教寺院である浅草寺には、この2柱の神さまの像を祀ることができなくなりました。そこで、浅草寺はこの2柱の像を浅草神社に遷座し、代わりに鎌倉の鶴岡八幡宮にあった仏教の守護神である広目天(こうもくてん)と持国天(じこくてん)の像を二天門に安置。これに伴い、正式名称が随身門から二天門に変更されました。

その後、第二次世界大戦により2柱の像は焼失。現在は、上野の寛永寺(かんえいじ)の四代将軍徳川家綱霊廟にあった持国天と増長天(ぞうちょうてん)の像が祀られています。持国天と増長天は、四天王と呼ばれる仏さまとして知られていますが、四天王は仏教の守護神であることから武装した姿。どちらも、鎌倉時代以降に流行した複数の木材を組み合わせる技法「寄木造」により造られています。 -

国の重要文化財に指定されている、浅草寺の東門浅草寺本堂の東に建つ朱塗りの鮮やかな二天門。当初は、境内にあった東照宮の随身門として建てられたと伝えられています。随身門とは、神社を守護する神さまを配置した門のこと。当時は、神道の神さまである豊岩間戸命(とよいわまどのみこと)と櫛岩間戸命(くしいわまどのみこと)の守護神像が左右に祀られていました。

しかし、1868年(明治元年)に明治政府が発令した神仏分離令により、仏教寺院である浅草寺には、この2柱の神さまの像を祀ることができなくなりました。そこで、浅草寺はこの2柱の像を浅草神社に遷座し、代わりに鎌倉の鶴岡八幡宮にあった仏教の守護神である広目天(こうもくてん)と持国天(じこくてん)の像を二天門に安置。これに伴い、正式名称が随身門から二天門に変更されました。

その後、第二次世界大戦により2柱の像は焼失。現在は、上野の寛永寺(かんえいじ)の四代将軍徳川家綱霊廟にあった持国天と増長天(ぞうちょうてん)の像が祀られています。持国天と増長天は、四天王と呼ばれる仏さまとして知られていますが、四天王は仏教の守護神であることから武装した姿。どちらも、鎌倉時代以降に流行した複数の木材を組み合わせる技法「寄木造」により造られています。 -

硯の資料室は、中国硯の研究に力を注ぐ楠文夫氏が蒐集した硯・石印・水滴等を展示した資料室です。中国では「硯は文人の魂」といわれ愛用されてきました。この中国四大名硯といわれる硯等300点以上が展示され、手にとって観賞することができます。

-

硯の資料室は、中国硯の研究に力を注ぐ楠文夫氏が蒐集した硯・石印・水滴等を展示した資料室です。中国では「硯は文人の魂」といわれ愛用されてきました。この中国四大名硯といわれる硯等300点以上が展示され、手にとって観賞することができます。

-

730年創建、都内で最も古い「お稲荷様」都内で最も古い「お稲荷様」として知られる下谷神社は、730年に創建された歴史深い神社です。大年神と日本武尊を祀っていることから、商売繁盛や家内安全のご利益があるとされています。5月に行われ、東京の下町で一番早い夏祭りと言われる「下谷神社大祭」は1000年以上の歴史があり、本社神輿の渡御を行う「本祭り」と、町会神輿の渡御だけの「陰祭り」が隔年に行われています。

本殿には、日本を代表する画家 横山大観による「龍」の天井絵が掲げられており、その壮大な美しさは見る者を圧倒します。俳句の大家・正岡子規の「句碑」や、初代・三笑亭可楽の寄席が境内で初めて開かれたという「寄席発祥之地」の石碑などの見どころも。

オリジナルの朱印帳の販売や、月や日によって限定の御朱印頒布も行っています。 -

730年創建、都内で最も古い「お稲荷様」都内で最も古い「お稲荷様」として知られる下谷神社は、730年に創建された歴史深い神社です。大年神と日本武尊を祀っていることから、商売繁盛や家内安全のご利益があるとされています。5月に行われ、東京の下町で一番早い夏祭りと言われる「下谷神社大祭」は1000年以上の歴史があり、本社神輿の渡御を行う「本祭り」と、町会神輿の渡御だけの「陰祭り」が隔年に行われています。

本殿には、日本を代表する画家 横山大観による「龍」の天井絵が掲げられており、その壮大な美しさは見る者を圧倒します。俳句の大家・正岡子規の「句碑」や、初代・三笑亭可楽の寄席が境内で初めて開かれたという「寄席発祥之地」の石碑などの見どころも。

オリジナルの朱印帳の販売や、月や日によって限定の御朱印頒布も行っています。 -

東京スカイツリーに見守られたリバーサイドパーク隅田川の両岸に位置する「隅田公園」は、川沿いの心地よい散策を楽しめる憩いの場。春には桜が咲き誇り、国内外から多くの観光客が花見に訪れます。浅草には東京スカイツリーを眺められる場所が数多くありますが、なかでも隅田公園は絶好のスポット。春は桜とスカイツリーの共演も人気です。

川沿いにある「隅田公園オープンカフェ」は、店舗の一部を屋外にした開放的なカフェ・レストラン。綺麗な景色を眺めながら、コーヒー片手にのんびりと過ごしても良いですね。また、クジラの滑り台が目印の「遊具広場」はブランコやアスレチックなどの遊具が設置された広場。子どもも思いっきり身体を動かせます。

隅田川橋梁に設置された全長約160mの「すみだリバーウォーク」は、東京スカイツリーまでの最短距離ルートのひとつ。歩道橋の途中にあるガラス床から隅田川を見下ろしたり、すぐ横を走る電車の迫力を楽しんだり、隅田川散策にいかがでしょうか。 -

東京スカイツリーに見守られたリバーサイドパーク隅田川の両岸に位置する「隅田公園」は、川沿いの心地よい散策を楽しめる憩いの場。春には桜が咲き誇り、国内外から多くの観光客が花見に訪れます。浅草には東京スカイツリーを眺められる場所が数多くありますが、なかでも隅田公園は絶好のスポット。春は桜とスカイツリーの共演も人気です。

川沿いにある「隅田公園オープンカフェ」は、店舗の一部を屋外にした開放的なカフェ・レストラン。綺麗な景色を眺めながら、コーヒー片手にのんびりと過ごしても良いですね。また、クジラの滑り台が目印の「遊具広場」はブランコやアスレチックなどの遊具が設置された広場。子どもも思いっきり身体を動かせます。

隅田川橋梁に設置された全長約160mの「すみだリバーウォーク」は、東京スカイツリーまでの最短距離ルートのひとつ。歩道橋の途中にあるガラス床から隅田川を見下ろしたり、すぐ横を走る電車の迫力を楽しんだり、隅田川散策にいかがでしょうか。 -

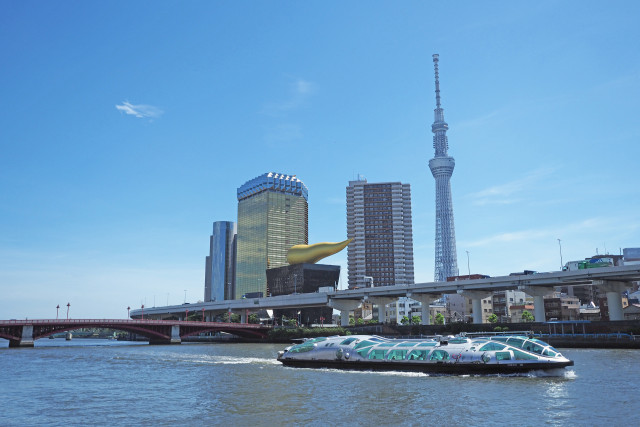

いつもと違った目線で巡る浅草観光水上バスやクルーザーで隅田川や東京湾のクルージングが楽しめる「東京都観光汽船」。浅草の乗船場からは、浜離宮・お台場海浜公園・豊洲・日の出桟橋へ行くルートなど、東京観光に便利な便が多数出航しています。また、東京スカイツリーをバックに綺麗な写真が撮れるスポットなどを巡る約30分の「浅草周遊コース」も。初日の出やお花見、隅田川花火大会、クリスマスなどのイベント時は、いつもと違う目線から東京の景色を堪能できるイベントクルーズも企画されています。

漫画・アニメ界の巨匠、松本零士氏が宇宙船をイメージしてデザインした船や、約300人が乗船可能なアメリカンな大型船など多種多様な船体も魅力。目的や人数にあわせてコースや時間帯を選べるチャータークルーズも行われています。 -

いつもと違った目線で巡る浅草観光水上バスやクルーザーで隅田川や東京湾のクルージングが楽しめる「東京都観光汽船」。浅草の乗船場からは、浜離宮・お台場海浜公園・豊洲・日の出桟橋へ行くルートなど、東京観光に便利な便が多数出航しています。また、東京スカイツリーをバックに綺麗な写真が撮れるスポットなどを巡る約30分の「浅草周遊コース」も。初日の出やお花見、隅田川花火大会、クリスマスなどのイベント時は、いつもと違う目線から東京の景色を堪能できるイベントクルーズも企画されています。

漫画・アニメ界の巨匠、松本零士氏が宇宙船をイメージしてデザインした船や、約300人が乗船可能なアメリカンな大型船など多種多様な船体も魅力。目的や人数にあわせてコースや時間帯を選べるチャータークルーズも行われています。 -

365日 日本の伝統文化を体感できる劇場浅草演芸ホールは、初心者でも気軽に落語を楽しめる伝統的な寄席(よせ)です。365日休まず公演を行っており、落語のほか漫談、マジック、ものまねなどバラエティーに富んだ演目が上演されています。寄席と聞くと敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、囃家(はなしか)さんは喋りのプロ。すぐに巧みな話芸に引き込まれ、予備知識が無くても楽しめます。

ホール内で飲食できるのも魅力のひとつ。売店でお弁当やお菓子を買ってゆっくり番組を楽しんではいかがでしょう。数々の著名な落語家やお笑い芸人を輩出した笑いの殿堂で、昔ながらの下町文化を体感してみてください。 -

365日 日本の伝統文化を体感できる劇場浅草演芸ホールは、初心者でも気軽に落語を楽しめる伝統的な寄席(よせ)です。365日休まず公演を行っており、落語のほか漫談、マジック、ものまねなどバラエティーに富んだ演目が上演されています。寄席と聞くと敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、囃家(はなしか)さんは喋りのプロ。すぐに巧みな話芸に引き込まれ、予備知識が無くても楽しめます。

ホール内で飲食できるのも魅力のひとつ。売店でお弁当やお菓子を買ってゆっくり番組を楽しんではいかがでしょう。数々の著名な落語家やお笑い芸人を輩出した笑いの殿堂で、昔ながらの下町文化を体感してみてください。 -

-

西洋美術の名作が並ぶ、日本随一の西洋美術専門の美術館西洋美術全般を対象とする日本で唯一の国立美術館。ヨーロッパで美術品の収集をしていた実業家の松方幸次郎のコレクション(松方コレクション)を基礎に、モネやルノワールなどの印象派の名作や、ゴッホ、ピカソといった有名作家の作品を広く展示しています。このコレクションは第二次世界大戦中にフランス政府に接収され、戦後に専用の美術館を創設することを条件に日本へ寄贈返還されました。

本館の設計は、フランスで活躍した近代建築の巨匠ル・コルビュジエによるもの。「ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-」の構成資産の一つとして東京初の世界文化遺産に登録されています。前庭にもロダンの彫刻が展示されており、散策しながら美術鑑賞を楽しめるのも魅力のひとつ。 ボランティア・スタッフと一緒に鑑賞する「美術トーク」や、解説を聞きながら本館や前庭を一緒に歩く「建築ツアー」など、初めての来館でも気軽に楽しめるプログラムも用意されています。 -

西洋美術の名作が並ぶ、日本随一の西洋美術専門の美術館西洋美術全般を対象とする日本で唯一の国立美術館。ヨーロッパで美術品の収集をしていた実業家の松方幸次郎のコレクション(松方コレクション)を基礎に、モネやルノワールなどの印象派の名作や、ゴッホ、ピカソといった有名作家の作品を広く展示しています。このコレクションは第二次世界大戦中にフランス政府に接収され、戦後に専用の美術館を創設することを条件に日本へ寄贈返還されました。

本館の設計は、フランスで活躍した近代建築の巨匠ル・コルビュジエによるもの。「ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-」の構成資産の一つとして東京初の世界文化遺産に登録されています。前庭にもロダンの彫刻が展示されており、散策しながら美術鑑賞を楽しめるのも魅力のひとつ。 ボランティア・スタッフと一緒に鑑賞する「美術トーク」や、解説を聞きながら本館や前庭を一緒に歩く「建築ツアー」など、初めての来館でも気軽に楽しめるプログラムも用意されています。 -

日本屈指のコレクションを誇る博物館1872年、湯島聖堂の大成殿で開催された博覧会から始まった、日本で最も長い歴史をもつ博物館。日本と東洋の美術や考古など、12万件を超えるさまざまな文化財の収集、保存、展示などを行っています。

帝冠様式の代表的建築物である本館をはじめとする6つの展示館(資料館)からなり、89件の国宝を所蔵。常に貴重な文化財を公開し、講座や講演会、ワークショップなどを実施しています。国宝や重要文化財などの名品をたどりながら、真の美術史を堪能し価値あるひと時を過ごしてみてはいかがでしょうか。

吹き抜けのエントランスに大理石の大階段がある本館では、壁時計やステンドグラスなど格調高い内部装飾にも注目してみてください。初めて来館する方や時間が限られている方などに向け提案されたコース(日本美術入門/たてものめぐり/仏像大好き)を参考にめぐるのも良いでしょう。

敷地内にはレストランやミュージアムショップのほか緑豊かな庭園も。季節ごとの彩りを感じながらゆったりと散策するのもおすすめです。 -

日本屈指のコレクションを誇る博物館1872年、湯島聖堂の大成殿で開催された博覧会から始まった、日本で最も長い歴史をもつ博物館。日本と東洋の美術や考古など、12万件を超えるさまざまな文化財の収集、保存、展示などを行っています。

帝冠様式の代表的建築物である本館をはじめとする6つの展示館(資料館)からなり、89件の国宝を所蔵。常に貴重な文化財を公開し、講座や講演会、ワークショップなどを実施しています。国宝や重要文化財などの名品をたどりながら、真の美術史を堪能し価値あるひと時を過ごしてみてはいかがでしょうか。

吹き抜けのエントランスに大理石の大階段がある本館では、壁時計やステンドグラスなど格調高い内部装飾にも注目してみてください。初めて来館する方や時間が限られている方などに向け提案されたコース(日本美術入門/たてものめぐり/仏像大好き)を参考にめぐるのも良いでしょう。

敷地内にはレストランやミュージアムショップのほか緑豊かな庭園も。季節ごとの彩りを感じながらゆったりと散策するのもおすすめです。 -

祈る者に十種福を授ける仏様が祀られている天王寺は鎌倉時代の創建といわれ、都内有数の古寺です。江戸時代には「富くじ」興行があり、目黒の滝泉寺、湯島天神と共に江戸三富と呼ばれて賑わいました。幸田露伴の「五重塔」のモデルとなった天王寺五重塔は昭和32年(1957)に焼失しましたが、その跡地は今も谷中霊園に残っています。

-

祈る者に十種福を授ける仏様が祀られている天王寺は鎌倉時代の創建といわれ、都内有数の古寺です。江戸時代には「富くじ」興行があり、目黒の滝泉寺、湯島天神と共に江戸三富と呼ばれて賑わいました。幸田露伴の「五重塔」のモデルとなった天王寺五重塔は昭和32年(1957)に焼失しましたが、その跡地は今も谷中霊園に残っています。

-

2019年に放送されたテレビアニメ「さらざんまい」において、かっぱ橋周辺や浅草地域を中心に台東区内の風景が細かく描かれ、放送終了後も聖地として多くのアニメファンが来訪しています。このマンホール蓋は、東京都下水道局や製作委員会、地元商店街等の協力のもと、観光振興を目的に設置されました。

描かれているのは、主人公である矢逆一稀、久慈悠、陣内燕太の3人が、かっぱ橋に封印されていた謎のカッパ型生命体“ケッピ”によって河童の姿に変身させられた姿です。

設置年月日:令和3年4月13日 -

2019年に放送されたテレビアニメ「さらざんまい」において、かっぱ橋周辺や浅草地域を中心に台東区内の風景が細かく描かれ、放送終了後も聖地として多くのアニメファンが来訪しています。このマンホール蓋は、東京都下水道局や製作委員会、地元商店街等の協力のもと、観光振興を目的に設置されました。

描かれているのは、主人公である矢逆一稀、久慈悠、陣内燕太の3人が、かっぱ橋に封印されていた謎のカッパ型生命体“ケッピ”によって河童の姿に変身させられた姿です。

設置年月日:令和3年4月13日 -

市村座の定式幕は、「黒」「萌葱(緑)」「柿色」三色の引幕で、現在国立劇場が同じ定式幕を使用しています。猿若町では天保末期から明治にかけて1丁目に中村座、2丁目に市村座、3丁目に河原崎座(後の守田座)があり、芝居町を形成していました。江戸歌舞伎興隆の場となったこの地に昭和39年(1964)に跡碑が建てられました。

-

市村座の定式幕は、「黒」「萌葱(緑)」「柿色」三色の引幕で、現在国立劇場が同じ定式幕を使用しています。猿若町では天保末期から明治にかけて1丁目に中村座、2丁目に市村座、3丁目に河原崎座(後の守田座)があり、芝居町を形成していました。江戸歌舞伎興隆の場となったこの地に昭和39年(1964)に跡碑が建てられました。