スポット・体験検索

スポット・体験検索

台東区への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

-

ハイセンスな「ものづくり」を体感秋葉原駅から御徒町駅間の高架下にある、「日本のものづくり」をテーマとした約50店舗が集まる施設「2k540 AKI-OKA ARTISAN」。

工房とショップがひとつになった店舗が多く、商品のこだわりを聞きながらお気に入りの逸品を探したり、ものづくりの体験が出来るワークショップに参加して自分だけのオリジナル商品を作ったり、クリエイターと直接コミュニケーションをとりながらのショッピングが楽しめます。飲食店もあるのでランチやカフェ利用もおすすめ。

ここでしか買えない商品や一点物を扱うブランドなど、大量生産の製品にはないぬくもりと、新しいデザインの商品に出会うことができます。

名前の由来は、東京駅から2k540m付近にあることから「2k540」、秋葉原駅(AKIHABARA)と御徒町駅(OKACHIMACHI)の間にあるという造語「AKI-OKA」、フランス語で「職人」を意味する「ARTISAN」を組み合わせたもの。

施設周辺は、江戸の文化を伝える伝統工芸職人の街だったという背景もあり、現在もジュエリーや皮製品を扱うお店が多く、高いセンスとクオリティをもった店舗が集結しています。 -

ハイセンスな「ものづくり」を体感秋葉原駅から御徒町駅間の高架下にある、「日本のものづくり」をテーマとした約50店舗が集まる施設「2k540 AKI-OKA ARTISAN」。

工房とショップがひとつになった店舗が多く、商品のこだわりを聞きながらお気に入りの逸品を探したり、ものづくりの体験が出来るワークショップに参加して自分だけのオリジナル商品を作ったり、クリエイターと直接コミュニケーションをとりながらのショッピングが楽しめます。飲食店もあるのでランチやカフェ利用もおすすめ。

ここでしか買えない商品や一点物を扱うブランドなど、大量生産の製品にはないぬくもりと、新しいデザインの商品に出会うことができます。

名前の由来は、東京駅から2k540m付近にあることから「2k540」、秋葉原駅(AKIHABARA)と御徒町駅(OKACHIMACHI)の間にあるという造語「AKI-OKA」、フランス語で「職人」を意味する「ARTISAN」を組み合わせたもの。

施設周辺は、江戸の文化を伝える伝統工芸職人の街だったという背景もあり、現在もジュエリーや皮製品を扱うお店が多く、高いセンスとクオリティをもった店舗が集結しています。 -

「鳥越祭」は蔵前の初夏の風物詩651年に日本武尊を祀って白鳥神社と称したのに始まるとされ、前九年の役で源義家が東国鎮定に向かう折、白い鳥が飛び立ち浅瀬を知り、隅田川を渡ることができたことから、その名を鳥越大明神と改めたと伝えられる神社です。

江戸時代までは三社の神社から成り、約2万坪の広大な敷地を所領していましたが、天領からの米を収蔵する蔵や、大名屋敷などを建てるために没収され、現在の鳥越神社が残りました。

毎年6月上旬に行われる鳥越祭では、都内最大級を誇る千貫神輿(約4トン)が氏子町内を渡御し、夜の宮入道中では、提灯に照らされた神輿が荘厳かつ幻想的な光景をつくりだします。例年、数十万人の人出があり、多くの観客で賑わう蔵前の初夏の風物詩になっています。

社務所では、社紋の七曜紋と月星紋がデザインされた御朱印帳の販売や、鳥越祭の開催期間中は限定御朱印も頒布されます。 -

「鳥越祭」は蔵前の初夏の風物詩651年に日本武尊を祀って白鳥神社と称したのに始まるとされ、前九年の役で源義家が東国鎮定に向かう折、白い鳥が飛び立ち浅瀬を知り、隅田川を渡ることができたことから、その名を鳥越大明神と改めたと伝えられる神社です。

江戸時代までは三社の神社から成り、約2万坪の広大な敷地を所領していましたが、天領からの米を収蔵する蔵や、大名屋敷などを建てるために没収され、現在の鳥越神社が残りました。

毎年6月上旬に行われる鳥越祭では、都内最大級を誇る千貫神輿(約4トン)が氏子町内を渡御し、夜の宮入道中では、提灯に照らされた神輿が荘厳かつ幻想的な光景をつくりだします。例年、数十万人の人出があり、多くの観客で賑わう蔵前の初夏の風物詩になっています。

社務所では、社紋の七曜紋と月星紋がデザインされた御朱印帳の販売や、鳥越祭の開催期間中は限定御朱印も頒布されます。 -

地元の人に愛される東京初のターミナルデパート東京初の駅直結デパートとして1931年に開業した「松屋浅草」は、当時アメリカや西洋で流行したアール・デコ様式を採用したモダンな外装が特徴です。屋上に遊園地やこども動物園を作るなど斬新なアイデアで、当時の人々の話題を集めました。

現在は、B1階から地上3階までが松屋浅草の売り場。2012年のリニューアルで建設当時のシンボル・大時計も復活し、昭和の面影を残す百貨店は今でも人々に親しまれています。地上1階は 浅草らしい下町銘菓をはじめ、全国からセレクトされた銘菓が並ぶ「浅草すいーつ小町」。東武線「浅草駅」直結なので、お土産購入にも便利です。 -

地元の人に愛される東京初のターミナルデパート東京初の駅直結デパートとして1931年に開業した「松屋浅草」は、当時アメリカや西洋で流行したアール・デコ様式を採用したモダンな外装が特徴です。屋上に遊園地やこども動物園を作るなど斬新なアイデアで、当時の人々の話題を集めました。

現在は、B1階から地上3階までが松屋浅草の売り場。2012年のリニューアルで建設当時のシンボル・大時計も復活し、昭和の面影を残す百貨店は今でも人々に親しまれています。地上1階は 浅草らしい下町銘菓をはじめ、全国からセレクトされた銘菓が並ぶ「浅草すいーつ小町」。東武線「浅草駅」直結なので、お土産購入にも便利です。 -

365日 日本の伝統文化を体感できる劇場浅草演芸ホールは、初心者でも気軽に落語を楽しめる伝統的な寄席(よせ)です。365日休まず公演を行っており、落語のほか漫談、マジック、ものまねなどバラエティーに富んだ演目が上演されています。寄席と聞くと敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、囃家(はなしか)さんは喋りのプロ。すぐに巧みな話芸に引き込まれ、予備知識が無くても楽しめます。

ホール内で飲食できるのも魅力のひとつ。売店でお弁当やお菓子を買ってゆっくり番組を楽しんではいかがでしょう。数々の著名な落語家やお笑い芸人を輩出した笑いの殿堂で、昔ながらの下町文化を体感してみてください。 -

365日 日本の伝統文化を体感できる劇場浅草演芸ホールは、初心者でも気軽に落語を楽しめる伝統的な寄席(よせ)です。365日休まず公演を行っており、落語のほか漫談、マジック、ものまねなどバラエティーに富んだ演目が上演されています。寄席と聞くと敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、囃家(はなしか)さんは喋りのプロ。すぐに巧みな話芸に引き込まれ、予備知識が無くても楽しめます。

ホール内で飲食できるのも魅力のひとつ。売店でお弁当やお菓子を買ってゆっくり番組を楽しんではいかがでしょう。数々の著名な落語家やお笑い芸人を輩出した笑いの殿堂で、昔ながらの下町文化を体感してみてください。 -

江戸たいとう伝統工芸館には、江戸庶民の町、江戸文化発祥の町として栄えてきた台東区で、受け継がれてきた伝統工芸への関心を深めることができる工芸品が展示されています。

-

江戸たいとう伝統工芸館には、江戸庶民の町、江戸文化発祥の町として栄えてきた台東区で、受け継がれてきた伝統工芸への関心を深めることができる工芸品が展示されています。

-

ジュエリータウンおかちまち(貴金属・宝飾店街)は、JR御徒町駅東側一帯にある400軒もの貴金属・宝石の卸問屋が集まっている日本有数のジュエリータウンです。全国の店に卸しているほか、個人が入れる店舗も多く、品揃えも豊富で市価より安く手に入れることができます。

-

ジュエリータウンおかちまち(貴金属・宝飾店街)は、JR御徒町駅東側一帯にある400軒もの貴金属・宝石の卸問屋が集まっている日本有数のジュエリータウンです。全国の店に卸しているほか、個人が入れる店舗も多く、品揃えも豊富で市価より安く手に入れることができます。

-

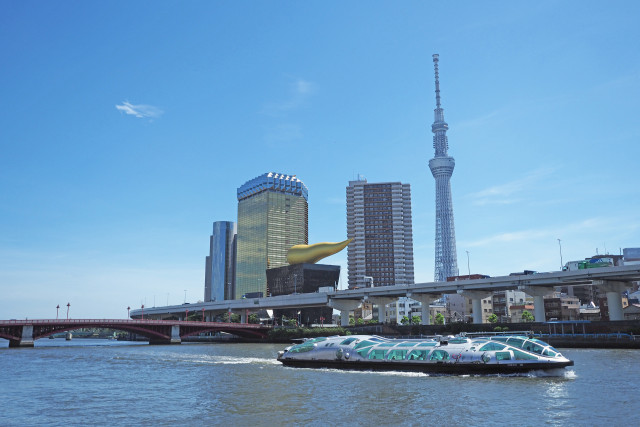

いつもと違った目線で巡る浅草観光水上バスやクルーザーで隅田川や東京湾のクルージングが楽しめる「東京都観光汽船」。浅草の乗船場からは、浜離宮・お台場海浜公園・豊洲・日の出桟橋へ行くルートなど、東京観光に便利な便が多数出航しています。また、東京スカイツリーをバックに綺麗な写真が撮れるスポットなどを巡る約30分の「浅草周遊コース」も。初日の出やお花見、隅田川花火大会、クリスマスなどのイベント時は、いつもと違う目線から東京の景色を堪能できるイベントクルーズも企画されています。

漫画・アニメ界の巨匠、松本零士氏が宇宙船をイメージしてデザインした船や、約300人が乗船可能なアメリカンな大型船など多種多様な船体も魅力。目的や人数にあわせてコースや時間帯を選べるチャータークルーズも行われています。 -

いつもと違った目線で巡る浅草観光水上バスやクルーザーで隅田川や東京湾のクルージングが楽しめる「東京都観光汽船」。浅草の乗船場からは、浜離宮・お台場海浜公園・豊洲・日の出桟橋へ行くルートなど、東京観光に便利な便が多数出航しています。また、東京スカイツリーをバックに綺麗な写真が撮れるスポットなどを巡る約30分の「浅草周遊コース」も。初日の出やお花見、隅田川花火大会、クリスマスなどのイベント時は、いつもと違う目線から東京の景色を堪能できるイベントクルーズも企画されています。

漫画・アニメ界の巨匠、松本零士氏が宇宙船をイメージしてデザインした船や、約300人が乗船可能なアメリカンな大型船など多種多様な船体も魅力。目的や人数にあわせてコースや時間帯を選べるチャータークルーズも行われています。 -

正寶院(しょうぼういん)は享禄3年(1530)の創建と言われ、江戸期にはすでに「飛不動」の通称で知られていました。古くより「旅人の守り本尊」「厄飛ばしのお不動様」として信仰されてきましたが、昭和期からは航空安全の守護神としても有名になり、航空関係者や宇宙関係者などが海外からも多く参拝に訪れます。

-

正寶院(しょうぼういん)は享禄3年(1530)の創建と言われ、江戸期にはすでに「飛不動」の通称で知られていました。古くより「旅人の守り本尊」「厄飛ばしのお不動様」として信仰されてきましたが、昭和期からは航空安全の守護神としても有名になり、航空関係者や宇宙関係者などが海外からも多く参拝に訪れます。

-

国の重要文化財に指定されている、浅草寺の東門浅草寺本堂の東に建つ朱塗りの鮮やかな二天門。当初は、境内にあった東照宮の随身門として建てられたと伝えられています。随身門とは、神社を守護する神さまを配置した門のこと。当時は、神道の神さまである豊岩間戸命(とよいわまどのみこと)と櫛岩間戸命(くしいわまどのみこと)の守護神像が左右に祀られていました。

しかし、1868年(明治元年)に明治政府が発令した神仏分離令により、仏教寺院である浅草寺には、この2柱の神さまの像を祀ることができなくなりました。そこで、浅草寺はこの2柱の像を浅草神社に遷座し、代わりに鎌倉の鶴岡八幡宮にあった仏教の守護神である広目天(こうもくてん)と持国天(じこくてん)の像を二天門に安置。これに伴い、正式名称が随身門から二天門に変更されました。

その後、第二次世界大戦により2柱の像は焼失。現在は、上野の寛永寺(かんえいじ)の四代将軍徳川家綱霊廟にあった持国天と増長天(ぞうちょうてん)の像が祀られています。持国天と増長天は、四天王と呼ばれる仏さまとして知られていますが、四天王は仏教の守護神であることから武装した姿。どちらも、鎌倉時代以降に流行した複数の木材を組み合わせる技法「寄木造」により造られています。 -

国の重要文化財に指定されている、浅草寺の東門浅草寺本堂の東に建つ朱塗りの鮮やかな二天門。当初は、境内にあった東照宮の随身門として建てられたと伝えられています。随身門とは、神社を守護する神さまを配置した門のこと。当時は、神道の神さまである豊岩間戸命(とよいわまどのみこと)と櫛岩間戸命(くしいわまどのみこと)の守護神像が左右に祀られていました。

しかし、1868年(明治元年)に明治政府が発令した神仏分離令により、仏教寺院である浅草寺には、この2柱の神さまの像を祀ることができなくなりました。そこで、浅草寺はこの2柱の像を浅草神社に遷座し、代わりに鎌倉の鶴岡八幡宮にあった仏教の守護神である広目天(こうもくてん)と持国天(じこくてん)の像を二天門に安置。これに伴い、正式名称が随身門から二天門に変更されました。

その後、第二次世界大戦により2柱の像は焼失。現在は、上野の寛永寺(かんえいじ)の四代将軍徳川家綱霊廟にあった持国天と増長天(ぞうちょうてん)の像が祀られています。持国天と増長天は、四天王と呼ばれる仏さまとして知られていますが、四天王は仏教の守護神であることから武装した姿。どちらも、鎌倉時代以降に流行した複数の木材を組み合わせる技法「寄木造」により造られています。 -

酉の市の熊手で開運・商売繫昌祈願を朱塗りの大鳥居が印象的な、江戸下町を代表する神社です。古くから「おとりさま」の愛称で親しまれ、開運や商売繁昌のほか、家運隆昌、子育て、出世の神徳が深いと人々に信仰されてきました。

毎年11月の酉(とり)の日に境内で行われる例祭「酉の市」は江戸の風物詩として有名。福をかきこむと言われる熊手をはじめ八ツ頭芋、お多福の面など、色とりどりの縁起物を買い求める人たちで賑わいます。樋口一葉の代表作『たけくらべ』や他の文学作品にもこの酉の市が数多く登場することから、いかに地域に根付いた催し物だったかが伺い知れます。

なでる場所によって異なるご利益を授かるといわれる「なでおかめ」も人気。ふっくらとした優しい顔立ちのおかめは「お多福」とも言われ、福が多く幸せを招く女性の象徴という事から長年親しまれる縁起物です。

ご祭神としては天日鷲命(あめのひわしのみこと)と日本武尊(やまとたけるのみこと)の他、浅草名所七福神のひとつとしても知られ、寿老人が祀られています。 -

酉の市の熊手で開運・商売繫昌祈願を朱塗りの大鳥居が印象的な、江戸下町を代表する神社です。古くから「おとりさま」の愛称で親しまれ、開運や商売繁昌のほか、家運隆昌、子育て、出世の神徳が深いと人々に信仰されてきました。

毎年11月の酉(とり)の日に境内で行われる例祭「酉の市」は江戸の風物詩として有名。福をかきこむと言われる熊手をはじめ八ツ頭芋、お多福の面など、色とりどりの縁起物を買い求める人たちで賑わいます。樋口一葉の代表作『たけくらべ』や他の文学作品にもこの酉の市が数多く登場することから、いかに地域に根付いた催し物だったかが伺い知れます。

なでる場所によって異なるご利益を授かるといわれる「なでおかめ」も人気。ふっくらとした優しい顔立ちのおかめは「お多福」とも言われ、福が多く幸せを招く女性の象徴という事から長年親しまれる縁起物です。

ご祭神としては天日鷲命(あめのひわしのみこと)と日本武尊(やまとたけるのみこと)の他、浅草名所七福神のひとつとしても知られ、寿老人が祀られています。 -

730年創建、都内で最も古い「お稲荷様」都内で最も古い「お稲荷様」として知られる下谷神社は、730年に創建された歴史深い神社です。大年神と日本武尊を祀っていることから、商売繁盛や家内安全のご利益があるとされています。5月に行われ、東京の下町で一番早い夏祭りと言われる「下谷神社大祭」は1000年以上の歴史があり、本社神輿の渡御を行う「本祭り」と、町会神輿の渡御だけの「陰祭り」が隔年に行われています。

本殿には、日本を代表する画家 横山大観による「龍」の天井絵が掲げられており、その壮大な美しさは見る者を圧倒します。俳句の大家・正岡子規の「句碑」や、初代・三笑亭可楽の寄席が境内で初めて開かれたという「寄席発祥之地」の石碑などの見どころも。

オリジナルの朱印帳の販売や、月や日によって限定の御朱印頒布も行っています。 -

730年創建、都内で最も古い「お稲荷様」都内で最も古い「お稲荷様」として知られる下谷神社は、730年に創建された歴史深い神社です。大年神と日本武尊を祀っていることから、商売繁盛や家内安全のご利益があるとされています。5月に行われ、東京の下町で一番早い夏祭りと言われる「下谷神社大祭」は1000年以上の歴史があり、本社神輿の渡御を行う「本祭り」と、町会神輿の渡御だけの「陰祭り」が隔年に行われています。

本殿には、日本を代表する画家 横山大観による「龍」の天井絵が掲げられており、その壮大な美しさは見る者を圧倒します。俳句の大家・正岡子規の「句碑」や、初代・三笑亭可楽の寄席が境内で初めて開かれたという「寄席発祥之地」の石碑などの見どころも。

オリジナルの朱印帳の販売や、月や日によって限定の御朱印頒布も行っています。 -

明治時代の日本を代表する文豪 正岡子規ゆかりの地俳句・短歌の革新者正岡子規(まさおかしき)が、1894(明治27)年から亡くなるまでの8年半、暮らした家です。

子規は門弟や友人たちと文学や美術談義を行い、作品を発表し続け俳句や短歌、文章の革新に邁進しました。

故郷松山より母と妹を呼び寄せ、結核に苦しみながらも34歳で亡くなるまで精力的に文学作品を創作し続けた場所でもあります。

1945(昭和20)年の空襲で焼失しましたが、その5年後、当時の間取りのまま再建され、現在の庵は東京都指定史跡として明治の雰囲気が体感できる魅力的な空間となっています。

子規が病室兼書斎にしていた「病牀六尺の間」などを復元しており、明治の暮らしだけでなく創作の様子を偲ぶことができます。現在、一般のボランティア団体により大切に維持・保存されています。 -

明治時代の日本を代表する文豪 正岡子規ゆかりの地俳句・短歌の革新者正岡子規(まさおかしき)が、1894(明治27)年から亡くなるまでの8年半、暮らした家です。

子規は門弟や友人たちと文学や美術談義を行い、作品を発表し続け俳句や短歌、文章の革新に邁進しました。

故郷松山より母と妹を呼び寄せ、結核に苦しみながらも34歳で亡くなるまで精力的に文学作品を創作し続けた場所でもあります。

1945(昭和20)年の空襲で焼失しましたが、その5年後、当時の間取りのまま再建され、現在の庵は東京都指定史跡として明治の雰囲気が体感できる魅力的な空間となっています。

子規が病室兼書斎にしていた「病牀六尺の間」などを復元しており、明治の暮らしだけでなく創作の様子を偲ぶことができます。現在、一般のボランティア団体により大切に維持・保存されています。 -

西洋美術の名作が並ぶ、日本随一の西洋美術専門の美術館西洋美術全般を対象とする日本で唯一の国立美術館。ヨーロッパで美術品の収集をしていた実業家の松方幸次郎のコレクション(松方コレクション)を基礎に、モネやルノワールなどの印象派の名作や、ゴッホ、ピカソといった有名作家の作品を広く展示しています。このコレクションは第二次世界大戦中にフランス政府に接収され、戦後に専用の美術館を創設することを条件に日本へ寄贈返還されました。

本館の設計は、フランスで活躍した近代建築の巨匠ル・コルビュジエによるもの。「ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-」の構成資産の一つとして東京初の世界文化遺産に登録されています。前庭にもロダンの彫刻が展示されており、散策しながら美術鑑賞を楽しめるのも魅力のひとつ。 ボランティア・スタッフと一緒に鑑賞する「美術トーク」や、解説を聞きながら本館や前庭を一緒に歩く「建築ツアー」など、初めての来館でも気軽に楽しめるプログラムも用意されています。 -

西洋美術の名作が並ぶ、日本随一の西洋美術専門の美術館西洋美術全般を対象とする日本で唯一の国立美術館。ヨーロッパで美術品の収集をしていた実業家の松方幸次郎のコレクション(松方コレクション)を基礎に、モネやルノワールなどの印象派の名作や、ゴッホ、ピカソといった有名作家の作品を広く展示しています。このコレクションは第二次世界大戦中にフランス政府に接収され、戦後に専用の美術館を創設することを条件に日本へ寄贈返還されました。

本館の設計は、フランスで活躍した近代建築の巨匠ル・コルビュジエによるもの。「ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-」の構成資産の一つとして東京初の世界文化遺産に登録されています。前庭にもロダンの彫刻が展示されており、散策しながら美術鑑賞を楽しめるのも魅力のひとつ。 ボランティア・スタッフと一緒に鑑賞する「美術トーク」や、解説を聞きながら本館や前庭を一緒に歩く「建築ツアー」など、初めての来館でも気軽に楽しめるプログラムも用意されています。 -

2019年に放送されたテレビアニメ「さらざんまい」において、かっぱ橋周辺や浅草地域を中心に台東区内の風景が細かく描かれ、放送終了後も聖地として多くのアニメファンが来訪しています。このマンホール蓋は、東京都下水道局や製作委員会、地元商店街等の協力のもと、観光振興を目的に設置されました。

描かれているのは、主人公である矢逆一稀、久慈悠、陣内燕太の3人が、かっぱ橋に封印されていた謎のカッパ型生命体“ケッピ”によって河童の姿に変身させられた姿です。

設置年月日:令和3年4月13日 -

2019年に放送されたテレビアニメ「さらざんまい」において、かっぱ橋周辺や浅草地域を中心に台東区内の風景が細かく描かれ、放送終了後も聖地として多くのアニメファンが来訪しています。このマンホール蓋は、東京都下水道局や製作委員会、地元商店街等の協力のもと、観光振興を目的に設置されました。

描かれているのは、主人公である矢逆一稀、久慈悠、陣内燕太の3人が、かっぱ橋に封印されていた謎のカッパ型生命体“ケッピ”によって河童の姿に変身させられた姿です。

設置年月日:令和3年4月13日 -

-

日本初の公立美術館として開館。年間を通して多彩な展覧会を開催。1926(大正15)年、日本初の公立美術館として開館。国内外の名品を楽しめる特別展や企画展、公募展など、年間を通して多彩な展覧会が開催される美術館。展覧会のほか、アート・コミュニケーション事業など、すべての人に開かれた「アートへの入口」として様々な事業を展開しています。

レストランやミュージアムショップも充実。開放的なガラス張りのレストランからは、美術館のプロムナードや四季折々の公園の景色を眺めることができます。入館は無料で、レストランやミュージアムショップのみの利用も可能です(観覧料は展覧会によって異なります。展覧会のスケジュールや観覧料等の詳細は公式サイトをご確認ください)。

専門のスタッフに子供を預け、ゆっくりと展覧会鑑賞を楽しめる託児サービス「パパママデー(事前予約制)」や、個室スペースのある授乳室、ミルク用のお湯のサービスもあるのでファミリーにもおすすめです。

レンガ色のタイル張りの建物は、日本のモダニズム建築の巨匠・前川國男の設計。

屋外には彫刻等の立体作品も展示されています。 -

日本初の公立美術館として開館。年間を通して多彩な展覧会を開催。1926(大正15)年、日本初の公立美術館として開館。国内外の名品を楽しめる特別展や企画展、公募展など、年間を通して多彩な展覧会が開催される美術館。展覧会のほか、アート・コミュニケーション事業など、すべての人に開かれた「アートへの入口」として様々な事業を展開しています。

レストランやミュージアムショップも充実。開放的なガラス張りのレストランからは、美術館のプロムナードや四季折々の公園の景色を眺めることができます。入館は無料で、レストランやミュージアムショップのみの利用も可能です(観覧料は展覧会によって異なります。展覧会のスケジュールや観覧料等の詳細は公式サイトをご確認ください)。

専門のスタッフに子供を預け、ゆっくりと展覧会鑑賞を楽しめる託児サービス「パパママデー(事前予約制)」や、個室スペースのある授乳室、ミルク用のお湯のサービスもあるのでファミリーにもおすすめです。

レンガ色のタイル張りの建物は、日本のモダニズム建築の巨匠・前川國男の設計。

屋外には彫刻等の立体作品も展示されています。