スポット・体験検索

スポット・体験検索

台東区への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

-

木製の本棚と家具が配された居心地のよい図書室では、開催中の展覧会の関連書籍を多数紹介するほか、美術図書や展覧会カタログ、美術雑誌などを自由に閲覧できる。館の歴史に関するアーカイブズ資料をはじめ、教育普及に関連する資料や、公募団体に関連する資料も保管している。

(画像提供:東京都美術館) -

木製の本棚と家具が配された居心地のよい図書室では、開催中の展覧会の関連書籍を多数紹介するほか、美術図書や展覧会カタログ、美術雑誌などを自由に閲覧できる。館の歴史に関するアーカイブズ資料をはじめ、教育普及に関連する資料や、公募団体に関連する資料も保管している。

(画像提供:東京都美術館) -

KIWAYAウクレレミュージアムは、ウクレレ文化の保存と継承を目的に平成16年(2004)にKIWAYA社屋に創設されたミュージアムです。正式名称はウクレレミュージアム「樂」です。古今東西の歴史的なウクレレから珍しいウクレレまでを所蔵・展示しています。

-

KIWAYAウクレレミュージアムは、ウクレレ文化の保存と継承を目的に平成16年(2004)にKIWAYA社屋に創設されたミュージアムです。正式名称はウクレレミュージアム「樂」です。古今東西の歴史的なウクレレから珍しいウクレレまでを所蔵・展示しています。

-

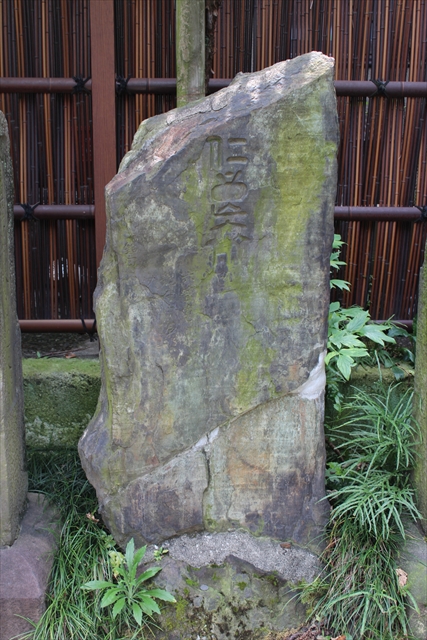

昭和46年(1971)、日本ゴム工業会 三田土会によって建立された石碑です。明治19年(1886)に松前藩士の四人の兄弟が日本で初めてゴムの熱加硫法に成功し、土屋護謨(ゴム)製造所をこの地に創設しました。後に「三田土ゴム工業」となり大規模な工場を建設、軟式のゴムボールや消しゴムなど新しいゴム製品を次々に開発しました。

-

昭和46年(1971)、日本ゴム工業会 三田土会によって建立された石碑です。明治19年(1886)に松前藩士の四人の兄弟が日本で初めてゴムの熱加硫法に成功し、土屋護謨(ゴム)製造所をこの地に創設しました。後に「三田土ゴム工業」となり大規模な工場を建設、軟式のゴムボールや消しゴムなど新しいゴム製品を次々に開発しました。

-

阿部友之進は、江戸中期、徳川吉宗治世期に活躍した本草学者です。本草学を曽占春、岩崎灌園に学び、漢学を登場琴台に学びました。元年(1861)幕府が派遣した咸臨丸に乗船し小笠原の実地調査にあたりました。明治3年没。そのお墓は梅林寺(ばいりんじ)にあり、都の旧跡に指定されている(昭和3年指定)。

-

阿部友之進は、江戸中期、徳川吉宗治世期に活躍した本草学者です。本草学を曽占春、岩崎灌園に学び、漢学を登場琴台に学びました。元年(1861)幕府が派遣した咸臨丸に乗船し小笠原の実地調査にあたりました。明治3年没。そのお墓は梅林寺(ばいりんじ)にあり、都の旧跡に指定されている(昭和3年指定)。

-

笠森稲荷の本尊は、現在の天王寺の境内にあった養寿院末寺福泉院に祀られていました。明治3年(1870)にこの寺が廃寺になり、現在は江戸百観音の札所として信仰を集めていた養寿院に遷つされています。

-

笠森稲荷の本尊は、現在の天王寺の境内にあった養寿院末寺福泉院に祀られていました。明治3年(1870)にこの寺が廃寺になり、現在は江戸百観音の札所として信仰を集めていた養寿院に遷つされています。

-

寿永寺は寛永7年(1630)建立で、寿永法尼が徳川二代将軍秀忠公の菩提を葬うため、この地に庵室を営んだことに起源しています。また、放生会という動物慰霊の文を発願し、布袋尊を勧請して祀っています。幸福を授けるという布袋尊は、地域の人々に長く愛されています。

-

寿永寺は寛永7年(1630)建立で、寿永法尼が徳川二代将軍秀忠公の菩提を葬うため、この地に庵室を営んだことに起源しています。また、放生会という動物慰霊の文を発願し、布袋尊を勧請して祀っています。幸福を授けるという布袋尊は、地域の人々に長く愛されています。

-

浄厳律師は江戸時代の真言宗を代表する高僧の一人です。5代将軍徳川綱吉の帰依を受け、招請によって霊雲寺(文京区湯島)の祖となりました。上州馬庭念流18代当主剣豪樋口定伊は神田下谷に道場を構え、門弟は1万人を数えたといわれます。水戸藩徳川斉昭に見込まれ剣術の教授し、天留の術を創案しました。お墓は妙極院(みょうごくいん)にあります。

-

浄厳律師は江戸時代の真言宗を代表する高僧の一人です。5代将軍徳川綱吉の帰依を受け、招請によって霊雲寺(文京区湯島)の祖となりました。上州馬庭念流18代当主剣豪樋口定伊は神田下谷に道場を構え、門弟は1万人を数えたといわれます。水戸藩徳川斉昭に見込まれ剣術の教授し、天留の術を創案しました。お墓は妙極院(みょうごくいん)にあります。

-

乾山窯元之碑は入谷鬼子母神(真源寺)側の交差点一郭にあります。隣には、「入谷朝顔発祥之碑」があります。琳派の創始者の画家・尾形光琳の弟で作陶が有名な尾形乾山が入谷に窯を開き、その作品は「入谷乾山」と呼ばれました。

-

乾山窯元之碑は入谷鬼子母神(真源寺)側の交差点一郭にあります。隣には、「入谷朝顔発祥之碑」があります。琳派の創始者の画家・尾形光琳の弟で作陶が有名な尾形乾山が入谷に窯を開き、その作品は「入谷乾山」と呼ばれました。

-

背面地蔵は正保4年(1647)の創立で一丈三尺余りです。 その昔奥州街道の傍、 道路仏として西向きに立てられましたが、 後に明和元年 (1764) 道筋が寺の東側に改り、 地蔵尊を前向きに建て直したところ、 不思議な事に一夜のうちに元の向きになったと人々に伝えられて、 この尊称が起こったといわれています。薬王寺(やくおうじ)にあります。

-

背面地蔵は正保4年(1647)の創立で一丈三尺余りです。 その昔奥州街道の傍、 道路仏として西向きに立てられましたが、 後に明和元年 (1764) 道筋が寺の東側に改り、 地蔵尊を前向きに建て直したところ、 不思議な事に一夜のうちに元の向きになったと人々に伝えられて、 この尊称が起こったといわれています。薬王寺(やくおうじ)にあります。