スポット・体験検索

スポット・体験検索

台東区への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

もっと見る

-

東上野神仏具問屋街は、上野から浅草へ続く浅草通りにあります。別名「仏壇通り」といわれるほど、神仏具の専門店約60店舗が軒を連ねています。明暦3年(1657)の「明暦の大火」の後、徳川幕府により多くの寺院がこの周辺に集められたことで、仏壇・仏具などの職人が多く集まるようになりました。

-

東上野神仏具問屋街は、上野から浅草へ続く浅草通りにあります。別名「仏壇通り」といわれるほど、神仏具の専門店約60店舗が軒を連ねています。明暦3年(1657)の「明暦の大火」の後、徳川幕府により多くの寺院がこの周辺に集められたことで、仏壇・仏具などの職人が多く集まるようになりました。

-

かわとはきものギャラリーには、世界各国の歴史的なはきものや各種参考靴、工具などが展示されています。足形測定機により自身の足の甲回りを採寸することができたり、シマウマや象など変わった皮に触れることもできます。

-

かわとはきものギャラリーには、世界各国の歴史的なはきものや各種参考靴、工具などが展示されています。足形測定機により自身の足の甲回りを採寸することができたり、シマウマや象など変わった皮に触れることもできます。

-

KIWAYAウクレレミュージアムは、ウクレレ文化の保存と継承を目的に平成16年(2004)にKIWAYA社屋に創設されたミュージアムです。正式名称はウクレレミュージアム「樂」です。古今東西の歴史的なウクレレから珍しいウクレレまでを所蔵・展示しています。

-

KIWAYAウクレレミュージアムは、ウクレレ文化の保存と継承を目的に平成16年(2004)にKIWAYA社屋に創設されたミュージアムです。正式名称はウクレレミュージアム「樂」です。古今東西の歴史的なウクレレから珍しいウクレレまでを所蔵・展示しています。

-

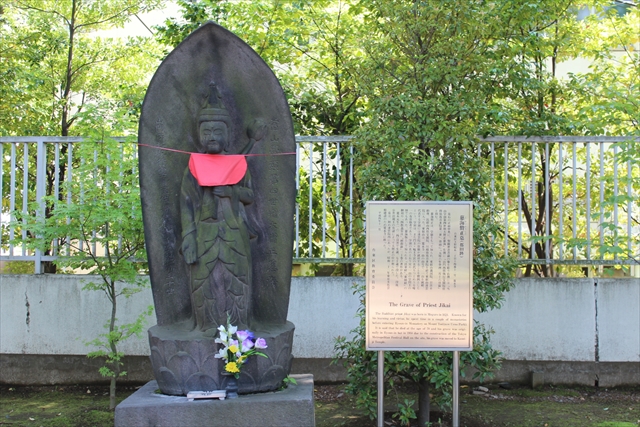

島田虎之助、直心影流島田派の剣客。幼少より中津藩剣術師範堀十郎左衛門の道場で学び、上達が早く16歳の頃には九州一円を武者修行し名声をあげました。浅草新堀で道場を開き、そこには勝麟太郎(のちの海舟)も通いました。虎之助は幕末の剣豪といわれましたが、嘉永5年(1852)に病没しました。お墓は正定寺(しょうじょうじ)にあります。

-

島田虎之助、直心影流島田派の剣客。幼少より中津藩剣術師範堀十郎左衛門の道場で学び、上達が早く16歳の頃には九州一円を武者修行し名声をあげました。浅草新堀で道場を開き、そこには勝麟太郎(のちの海舟)も通いました。虎之助は幕末の剣豪といわれましたが、嘉永5年(1852)に病没しました。お墓は正定寺(しょうじょうじ)にあります。

-

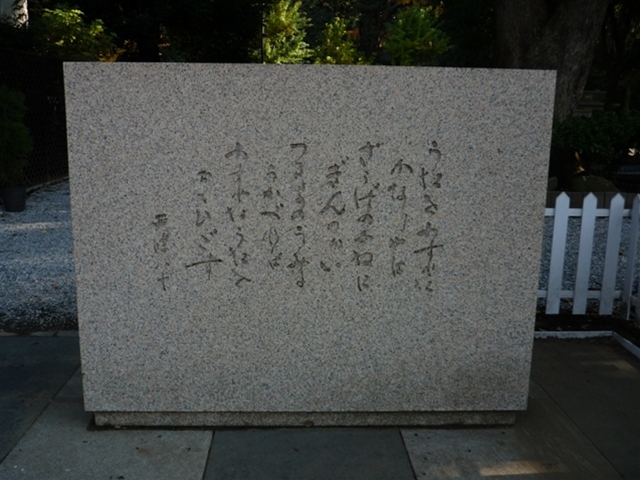

東京自動車三十年会記念碑は、上野不忍池の弁天堂境内にあります。わが国自動車業界の黎明期を支えた先達を顕彰する記念碑です。昭和28年(1953)に結成された「三十年会」は、その当時業界歴が30年以上の方々で構成され、会の名の由来となっています。この記念碑は昭和50年(1975)に同会が建立しました。

-

東京自動車三十年会記念碑は、上野不忍池の弁天堂境内にあります。わが国自動車業界の黎明期を支えた先達を顕彰する記念碑です。昭和28年(1953)に結成された「三十年会」は、その当時業界歴が30年以上の方々で構成され、会の名の由来となっています。この記念碑は昭和50年(1975)に同会が建立しました。

-

昭和46年(1971)、日本ゴム工業会 三田土会によって建立された石碑です。明治19年(1886)に松前藩士の四人の兄弟が日本で初めてゴムの熱加硫法に成功し、土屋護謨(ゴム)製造所をこの地に創設しました。後に「三田土ゴム工業」となり大規模な工場を建設、軟式のゴムボールや消しゴムなど新しいゴム製品を次々に開発しました。

-

昭和46年(1971)、日本ゴム工業会 三田土会によって建立された石碑です。明治19年(1886)に松前藩士の四人の兄弟が日本で初めてゴムの熱加硫法に成功し、土屋護謨(ゴム)製造所をこの地に創設しました。後に「三田土ゴム工業」となり大規模な工場を建設、軟式のゴムボールや消しゴムなど新しいゴム製品を次々に開発しました。