スポット・体験検索

スポット・体験検索

台東区への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

-

こちらの三面大黒天は、創建した当初から安置されたもので、弘法大師の作と伝えられています。正面に大黒天、向かって右は弁財天、左が毘沙門天、後部は宝珠形光背を付けているユニークで徳のあるご尊像です。

-

こちらの三面大黒天は、創建した当初から安置されたもので、弘法大師の作と伝えられています。正面に大黒天、向かって右は弁財天、左が毘沙門天、後部は宝珠形光背を付けているユニークで徳のあるご尊像です。

-

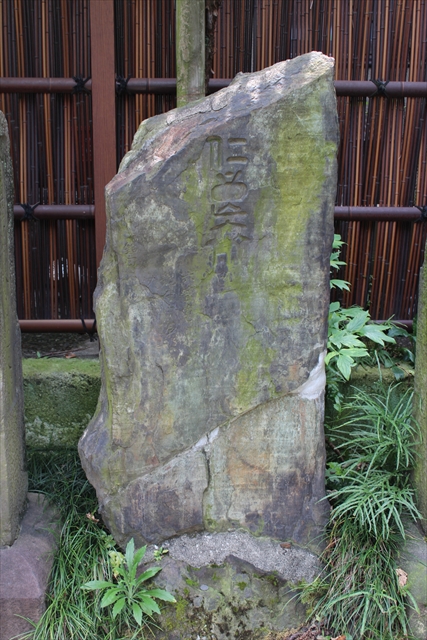

昭和43年(1968)に、嘉納治五郎没後30周年を記念して講道館が建立した石碑です。明治15年(1882)講道館の創始者嘉納治五郎が永昌寺(えいしょうじ)に下宿して友人や門弟らと稽古を始めたのが柔道の始まりといわれています。当時の建物は関東大震災で焼失しました。永昌寺は小説「姿三四郎」に登場する隆昌寺のモデルでもあります。

-

昭和43年(1968)に、嘉納治五郎没後30周年を記念して講道館が建立した石碑です。明治15年(1882)講道館の創始者嘉納治五郎が永昌寺(えいしょうじ)に下宿して友人や門弟らと稽古を始めたのが柔道の始まりといわれています。当時の建物は関東大震災で焼失しました。永昌寺は小説「姿三四郎」に登場する隆昌寺のモデルでもあります。

-

寿永寺は寛永7年(1630)建立で、寿永法尼が徳川二代将軍秀忠公の菩提を葬うため、この地に庵室を営んだことに起源しています。また、放生会という動物慰霊の文を発願し、布袋尊を勧請して祀っています。幸福を授けるという布袋尊は、地域の人々に長く愛されています。

-

寿永寺は寛永7年(1630)建立で、寿永法尼が徳川二代将軍秀忠公の菩提を葬うため、この地に庵室を営んだことに起源しています。また、放生会という動物慰霊の文を発願し、布袋尊を勧請して祀っています。幸福を授けるという布袋尊は、地域の人々に長く愛されています。

-

明治の女流作家 樋口一葉を顕彰する文学館台東区立一葉記念館は、昭和36年(1961)に我が国初の女流作家の単独文学館として開館しました。一葉直筆の「たけくらべ」未定稿、下谷龍泉寺町で荒物駄菓子屋を営んでいた当時の仕入帳などの貴重な資料をはじめ、一葉が住んでいた頃の家並みや一葉旧宅の模型も所蔵・展示しています。

-

明治の女流作家 樋口一葉を顕彰する文学館台東区立一葉記念館は、昭和36年(1961)に我が国初の女流作家の単独文学館として開館しました。一葉直筆の「たけくらべ」未定稿、下谷龍泉寺町で荒物駄菓子屋を営んでいた当時の仕入帳などの貴重な資料をはじめ、一葉が住んでいた頃の家並みや一葉旧宅の模型も所蔵・展示しています。

-

芸道富有、子孫繁栄の神様が祀られている天海僧正は、比叡山延暦寺にならって上野の山に寛永寺を創建しました。不忍池は、琵琶湖に見立てられ、竹生島にならって、水谷伊勢守勝隆が池に中ノ島(弁天島)を築き、寛永中期(1630年代)に弁天堂を建立しました。当初、小舟を渡して参拝していましたが、後に橋が架けられました。

-

芸道富有、子孫繁栄の神様が祀られている天海僧正は、比叡山延暦寺にならって上野の山に寛永寺を創建しました。不忍池は、琵琶湖に見立てられ、竹生島にならって、水谷伊勢守勝隆が池に中ノ島(弁天島)を築き、寛永中期(1630年代)に弁天堂を建立しました。当初、小舟を渡して参拝していましたが、後に橋が架けられました。

-

東京文化会館内にある音楽資料室です。数少ない音楽専門の図書館として昭和36年(1961)に開設されました。クラシック音楽を中心に、民族音楽、邦楽、舞踊などの資料を無料で閲覧・視聴することができます。また、都内で活動するアマチュアの演奏団体にオーケストラ・吹奏楽用のパート譜の館外貸出も行っています。

-

東京文化会館内にある音楽資料室です。数少ない音楽専門の図書館として昭和36年(1961)に開設されました。クラシック音楽を中心に、民族音楽、邦楽、舞踊などの資料を無料で閲覧・視聴することができます。また、都内で活動するアマチュアの演奏団体にオーケストラ・吹奏楽用のパート譜の館外貸出も行っています。

-

昭和46年(1971)、日本ゴム工業会 三田土会によって建立された石碑です。明治19年(1886)に松前藩士の四人の兄弟が日本で初めてゴムの熱加硫法に成功し、土屋護謨(ゴム)製造所をこの地に創設しました。後に「三田土ゴム工業」となり大規模な工場を建設、軟式のゴムボールや消しゴムなど新しいゴム製品を次々に開発しました。

-

昭和46年(1971)、日本ゴム工業会 三田土会によって建立された石碑です。明治19年(1886)に松前藩士の四人の兄弟が日本で初めてゴムの熱加硫法に成功し、土屋護謨(ゴム)製造所をこの地に創設しました。後に「三田土ゴム工業」となり大規模な工場を建設、軟式のゴムボールや消しゴムなど新しいゴム製品を次々に開発しました。

-

嘉永・安政時代に下谷坂本村字入谷に住んでいた植木師の成田屋山崎留次郎が、東の朝顔造りの大関であったと記録が残っています。入谷が朝顔で有名になったのは、明治になってからのことで、土質が朝顔造りに適していたのか、十数件の植木屋が、一軒500~600坪の土地を有し、軒を連ねて朝顔造りをはじめました。

-

嘉永・安政時代に下谷坂本村字入谷に住んでいた植木師の成田屋山崎留次郎が、東の朝顔造りの大関であったと記録が残っています。入谷が朝顔で有名になったのは、明治になってからのことで、土質が朝顔造りに適していたのか、十数件の植木屋が、一軒500~600坪の土地を有し、軒を連ねて朝顔造りをはじめました。

-

9社寺巡拝で1年の平穏を祈願年始に七福神(恵比寿、大黒、毘沙門、弁財、布袋、福禄寿、寿老人)を祀る神社仏閣を参詣し、一年の平穏を祈る正月行事。江戸時代末期に始まり戦後は中断していましたが、1977年に復活し今日に受け継がれ親しまれています。

浅草名所七福神の特徴は福禄寿、寿老人が2社ずつあり、巡る社寺が9ヶ所あるところ。九は数の究み、鳩と言う字にも使われていて、鳩は「集まる」という縁起の良い意味を持つ故事に由来しているそうです。福笹に各社寺の福絵馬をつけ、色紙・福絵に御朱印をいただきながら巡拝しましょう。

江戸文化発祥の地といわれる浅草には、観音様の境内を中心として広く各所に名所・旧跡があります。七福神をめぐる途中、これらの名跡も訪ねながら江戸文化の面影を偲んでみてはいかがでしょうか。

御利益にあやかりながらの散策は、福徳と心の安らぎを与えてくれることでしょう。 -

9社寺巡拝で1年の平穏を祈願年始に七福神(恵比寿、大黒、毘沙門、弁財、布袋、福禄寿、寿老人)を祀る神社仏閣を参詣し、一年の平穏を祈る正月行事。江戸時代末期に始まり戦後は中断していましたが、1977年に復活し今日に受け継がれ親しまれています。

浅草名所七福神の特徴は福禄寿、寿老人が2社ずつあり、巡る社寺が9ヶ所あるところ。九は数の究み、鳩と言う字にも使われていて、鳩は「集まる」という縁起の良い意味を持つ故事に由来しているそうです。福笹に各社寺の福絵馬をつけ、色紙・福絵に御朱印をいただきながら巡拝しましょう。

江戸文化発祥の地といわれる浅草には、観音様の境内を中心として広く各所に名所・旧跡があります。七福神をめぐる途中、これらの名跡も訪ねながら江戸文化の面影を偲んでみてはいかがでしょうか。

御利益にあやかりながらの散策は、福徳と心の安らぎを与えてくれることでしょう。 -

永久寺は江戸五色不動(えどごしきふどう)の一つ、目黄不動として知られています。開創は14世紀の南北朝騒乱の頃とされます。その後の歴史の流れの中でいくたびか戦乱などによって焼失し、 再建を繰り返してきました。 一歩山門を入りますと樹齢一千年を越える松の木が、 御仏と共に訪れる人を静かに迎えています。

-

永久寺は江戸五色不動(えどごしきふどう)の一つ、目黄不動として知られています。開創は14世紀の南北朝騒乱の頃とされます。その後の歴史の流れの中でいくたびか戦乱などによって焼失し、 再建を繰り返してきました。 一歩山門を入りますと樹齢一千年を越える松の木が、 御仏と共に訪れる人を静かに迎えています。

.jpg)