スポット・体験検索

スポット・体験検索

台東区への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

-

東京文化会館内にある音楽資料室です。数少ない音楽専門の図書館として昭和36年(1961)に開設されました。クラシック音楽を中心に、民族音楽、邦楽、舞踊などの資料を無料で閲覧・視聴することができます。また、都内で活動するアマチュアの演奏団体にオーケストラ・吹奏楽用のパート譜の館外貸出も行っています。

-

東京文化会館内にある音楽資料室です。数少ない音楽専門の図書館として昭和36年(1961)に開設されました。クラシック音楽を中心に、民族音楽、邦楽、舞踊などの資料を無料で閲覧・視聴することができます。また、都内で活動するアマチュアの演奏団体にオーケストラ・吹奏楽用のパート譜の館外貸出も行っています。

-

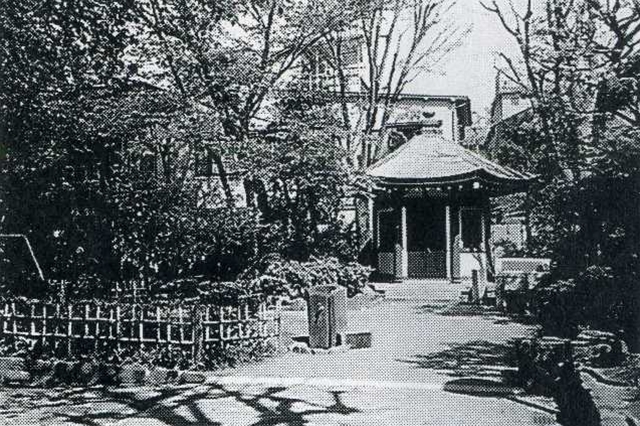

天明2年(1782)に本物の溶岩を運んで築かれた、都内でも珍しい富士塚「下谷坂本富士」。

富士山に誰もが行けるわけではなかった時代、その姿を伝えるべく作られた、直径約15m、高さ約6mのミニチュアの富士山が小野照崎神社の境内にあります。

一合目から順に十合目まで記されており、南無妙法と書かれた石碑や修験道の開祖である役小角の像も残る等、神仏習合の名残が見て取れます。

先人の山守りの知恵によって今も当時の荘厳な姿を残していて、国の重要有形民俗文化財に指定されています。

富士山に合わせて、お山開きが行われ、6月30日と1日には富士塚に登ることができます。

【Twitter】https://twitter.com/onoterupr -

天明2年(1782)に本物の溶岩を運んで築かれた、都内でも珍しい富士塚「下谷坂本富士」。

富士山に誰もが行けるわけではなかった時代、その姿を伝えるべく作られた、直径約15m、高さ約6mのミニチュアの富士山が小野照崎神社の境内にあります。

一合目から順に十合目まで記されており、南無妙法と書かれた石碑や修験道の開祖である役小角の像も残る等、神仏習合の名残が見て取れます。

先人の山守りの知恵によって今も当時の荘厳な姿を残していて、国の重要有形民俗文化財に指定されています。

富士山に合わせて、お山開きが行われ、6月30日と1日には富士塚に登ることができます。

【Twitter】https://twitter.com/onoterupr -

笠森お仙・鈴木春信の碑は、お仙に関係の深い笠森稲荷を合祀している大円寺(だいえんじ)に大正8年(1919)に「笠森阿仙の碑」と「錦絵開祖鈴木春信」碑の二つの碑が建立されました。お仙は笠森神社前の茶屋「鍵屋」の看板娘で、江戸の三大美人の一人です。絵師鈴木春信はその姿を、当時新しい絵画様式である多色刷り版画「錦絵」に描きました。

-

笠森お仙・鈴木春信の碑は、お仙に関係の深い笠森稲荷を合祀している大円寺(だいえんじ)に大正8年(1919)に「笠森阿仙の碑」と「錦絵開祖鈴木春信」碑の二つの碑が建立されました。お仙は笠森神社前の茶屋「鍵屋」の看板娘で、江戸の三大美人の一人です。絵師鈴木春信はその姿を、当時新しい絵画様式である多色刷り版画「錦絵」に描きました。

-

自性院(じしょういん)は、慶長16年(1611)に神田に創建、慶安元年(1648)現在地に移った古寺です。愛染堂に安置した愛染明王像(非公開)で知られます。愛染明王は縁結び、家庭円満の対象として信仰されています。文豪川口松太郎の昭和初期の名作「愛染かつら」は、愛染明王像と本堂前にあった桂の古木にヒントを得た作品だといわれます。

-

自性院(じしょういん)は、慶長16年(1611)に神田に創建、慶安元年(1648)現在地に移った古寺です。愛染堂に安置した愛染明王像(非公開)で知られます。愛染明王は縁結び、家庭円満の対象として信仰されています。文豪川口松太郎の昭和初期の名作「愛染かつら」は、愛染明王像と本堂前にあった桂の古木にヒントを得た作品だといわれます。

-

旧東京音楽学校奏楽堂は、東京芸術大学にあった音楽ホールを昭和62年(1987)に移築・復原したものです。明治23年(1890)に創建された日本最古の洋式音楽ホールで、国の重要文化財に指定されています。2階にある音楽ホールは、かつて滝廉太郎、山田耕作、三浦環が公演した由緒ある舞台です。

-

旧東京音楽学校奏楽堂は、東京芸術大学にあった音楽ホールを昭和62年(1987)に移築・復原したものです。明治23年(1890)に創建された日本最古の洋式音楽ホールで、国の重要文化財に指定されています。2階にある音楽ホールは、かつて滝廉太郎、山田耕作、三浦環が公演した由緒ある舞台です。

-

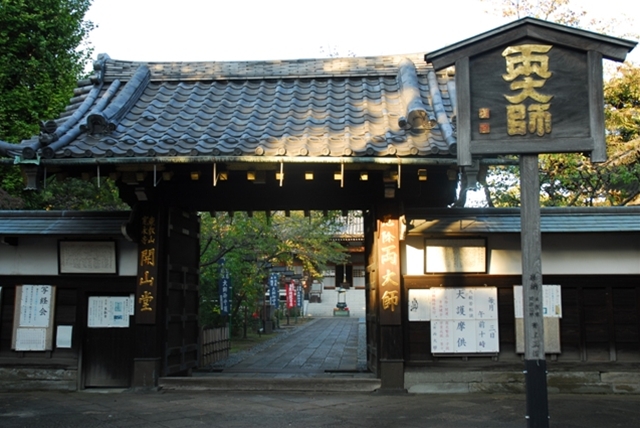

目黄不動は寛永年間(1624~1643)の中頃、三代将軍家光が天海大僧正の具申をうけ、江戸の鎮護と天下泰平を祈願して、5つの方角の不動尊を選んで割り当てた江戸五色不動(目白・目赤・目黒・目青・目黄)の一つです。

-

目黄不動は寛永年間(1624~1643)の中頃、三代将軍家光が天海大僧正の具申をうけ、江戸の鎮護と天下泰平を祈願して、5つの方角の不動尊を選んで割り当てた江戸五色不動(目白・目赤・目黒・目青・目黄)の一つです。

-

KIWAYAウクレレミュージアムは、ウクレレ文化の保存と継承を目的に平成16年(2004)にKIWAYA社屋に創設されたミュージアムです。正式名称はウクレレミュージアム「樂」です。古今東西の歴史的なウクレレから珍しいウクレレまでを所蔵・展示しています。

-

KIWAYAウクレレミュージアムは、ウクレレ文化の保存と継承を目的に平成16年(2004)にKIWAYA社屋に創設されたミュージアムです。正式名称はウクレレミュージアム「樂」です。古今東西の歴史的なウクレレから珍しいウクレレまでを所蔵・展示しています。

-

笠森稲荷の本尊は、現在の天王寺の境内にあった養寿院末寺福泉院に祀られていました。明治3年(1870)にこの寺が廃寺になり、現在は江戸百観音の札所として信仰を集めていた養寿院に遷つされています。

-

笠森稲荷の本尊は、現在の天王寺の境内にあった養寿院末寺福泉院に祀られていました。明治3年(1870)にこの寺が廃寺になり、現在は江戸百観音の札所として信仰を集めていた養寿院に遷つされています。

.jpg)