スポット・体験検索

スポット・体験検索

台東区への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

-

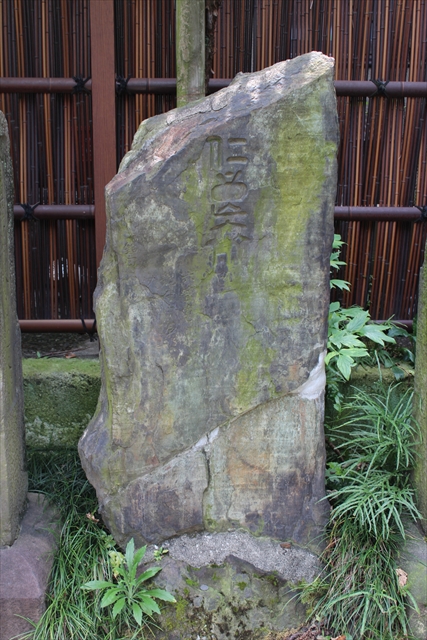

明治の文豪で陸軍軍人であった森鴎外の旧居跡には水月ホテル鴎外荘が建っており、ホテルの前に「森鴎外居住之跡」と刻まれた石があります。ホテル敷地内の内庭には旧居の―部と樹齢三百年のカヤの木が残り、「舞姫」の題字・署名・本文ともすべて鴎外直筆の毛筆原稿からとられた「舞姫の碑」の文学碑も建っています。

-

明治の文豪で陸軍軍人であった森鴎外の旧居跡には水月ホテル鴎外荘が建っており、ホテルの前に「森鴎外居住之跡」と刻まれた石があります。ホテル敷地内の内庭には旧居の―部と樹齢三百年のカヤの木が残り、「舞姫」の題字・署名・本文ともすべて鴎外直筆の毛筆原稿からとられた「舞姫の碑」の文学碑も建っています。

-

KIWAYAウクレレミュージアムは、ウクレレ文化の保存と継承を目的に平成16年(2004)にKIWAYA社屋に創設されたミュージアムです。正式名称はウクレレミュージアム「樂」です。古今東西の歴史的なウクレレから珍しいウクレレまでを所蔵・展示しています。

-

KIWAYAウクレレミュージアムは、ウクレレ文化の保存と継承を目的に平成16年(2004)にKIWAYA社屋に創設されたミュージアムです。正式名称はウクレレミュージアム「樂」です。古今東西の歴史的なウクレレから珍しいウクレレまでを所蔵・展示しています。

-

寿永寺は寛永7年(1630)建立で、寿永法尼が徳川二代将軍秀忠公の菩提を葬うため、この地に庵室を営んだことに起源しています。また、放生会という動物慰霊の文を発願し、布袋尊を勧請して祀っています。幸福を授けるという布袋尊は、地域の人々に長く愛されています。

-

寿永寺は寛永7年(1630)建立で、寿永法尼が徳川二代将軍秀忠公の菩提を葬うため、この地に庵室を営んだことに起源しています。また、放生会という動物慰霊の文を発願し、布袋尊を勧請して祀っています。幸福を授けるという布袋尊は、地域の人々に長く愛されています。

-

かわとはきものギャラリーには、世界各国の歴史的なはきものや各種参考靴、工具などが展示されています。足形測定機により自身の足の甲回りを採寸することができたり、シマウマや象など変わった皮に触れることもできます。

-

かわとはきものギャラリーには、世界各国の歴史的なはきものや各種参考靴、工具などが展示されています。足形測定機により自身の足の甲回りを採寸することができたり、シマウマや象など変わった皮に触れることもできます。

-

阿部友之進は、江戸中期、徳川吉宗治世期に活躍した本草学者です。本草学を曽占春、岩崎灌園に学び、漢学を登場琴台に学びました。元年(1861)幕府が派遣した咸臨丸に乗船し小笠原の実地調査にあたりました。明治3年没。そのお墓は梅林寺(ばいりんじ)にあり、都の旧跡に指定されている(昭和3年指定)。

-

阿部友之進は、江戸中期、徳川吉宗治世期に活躍した本草学者です。本草学を曽占春、岩崎灌園に学び、漢学を登場琴台に学びました。元年(1861)幕府が派遣した咸臨丸に乗船し小笠原の実地調査にあたりました。明治3年没。そのお墓は梅林寺(ばいりんじ)にあり、都の旧跡に指定されている(昭和3年指定)。

-

乾山窯元之碑は入谷鬼子母神(真源寺)側の交差点一郭にあります。隣には、「入谷朝顔発祥之碑」があります。琳派の創始者の画家・尾形光琳の弟で作陶が有名な尾形乾山が入谷に窯を開き、その作品は「入谷乾山」と呼ばれました。

-

乾山窯元之碑は入谷鬼子母神(真源寺)側の交差点一郭にあります。隣には、「入谷朝顔発祥之碑」があります。琳派の創始者の画家・尾形光琳の弟で作陶が有名な尾形乾山が入谷に窯を開き、その作品は「入谷乾山」と呼ばれました。

-

背面地蔵は正保4年(1647)の創立で一丈三尺余りです。 その昔奥州街道の傍、 道路仏として西向きに立てられましたが、 後に明和元年 (1764) 道筋が寺の東側に改り、 地蔵尊を前向きに建て直したところ、 不思議な事に一夜のうちに元の向きになったと人々に伝えられて、 この尊称が起こったといわれています。薬王寺(やくおうじ)にあります。

-

背面地蔵は正保4年(1647)の創立で一丈三尺余りです。 その昔奥州街道の傍、 道路仏として西向きに立てられましたが、 後に明和元年 (1764) 道筋が寺の東側に改り、 地蔵尊を前向きに建て直したところ、 不思議な事に一夜のうちに元の向きになったと人々に伝えられて、 この尊称が起こったといわれています。薬王寺(やくおうじ)にあります。

-

弁天院は、水谷(みずのや)伊勢守勝隆が寛永元年(1624)不忍池に弁財天を建立すると同時にその下屋敷であったこの地の邸内の池にも弁財天を祀ったのが由来とされています。両者は姉妹弁財天と呼ばれています。

-

弁天院は、水谷(みずのや)伊勢守勝隆が寛永元年(1624)不忍池に弁財天を建立すると同時にその下屋敷であったこの地の邸内の池にも弁財天を祀ったのが由来とされています。両者は姉妹弁財天と呼ばれています。

-

河東碧梧桐は、明治時代の 俳人で正岡子規門の高弟です。高浜虚子と対立し定型・季語を離れた新傾向俳句を提唱。全国行脚して「三千里」「続三千里」をまとめた後、自由律、ルビつき句など句風は変遷しました。著書に「新傾向句集」「碧梧桐句集」「子規言行録」などがあり、昭和12年(1937)に没し、お墓は梅林寺(ばいりんじ)にあります。

-

河東碧梧桐は、明治時代の 俳人で正岡子規門の高弟です。高浜虚子と対立し定型・季語を離れた新傾向俳句を提唱。全国行脚して「三千里」「続三千里」をまとめた後、自由律、ルビつき句など句風は変遷しました。著書に「新傾向句集」「碧梧桐句集」「子規言行録」などがあり、昭和12年(1937)に没し、お墓は梅林寺(ばいりんじ)にあります。