スポット・体験検索

スポット・体験検索

台東区への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

-

元プロボクサーでコメディアンのたこ八郎さん(1940~1985)の地蔵があることで有名です。無病息災を祈願した「たこ地蔵」は「めいわくかけてありがとう たこ八郎」と自筆で刻まれており、発起人である由利徹さん、赤塚不二夫さん、山本晋也さんらの名前も刻まれています。日蓮聖人御開眼の毘沙門天を奉安しています。

-

元プロボクサーでコメディアンのたこ八郎さん(1940~1985)の地蔵があることで有名です。無病息災を祈願した「たこ地蔵」は「めいわくかけてありがとう たこ八郎」と自筆で刻まれており、発起人である由利徹さん、赤塚不二夫さん、山本晋也さんらの名前も刻まれています。日蓮聖人御開眼の毘沙門天を奉安しています。

-

神田川にかかる浅草橋から、春日通り交差点までの江戸通りの両端には数多くの卸問屋が並んでいます。ここは、主に、おもちゃや工具材料などの卸問屋街として、発展を遂げてきました。現在では、ビーズ、装飾品、手芸などのお店も加わって個性豊かな特色のある卸問屋街となっています。

-

神田川にかかる浅草橋から、春日通り交差点までの江戸通りの両端には数多くの卸問屋が並んでいます。ここは、主に、おもちゃや工具材料などの卸問屋街として、発展を遂げてきました。現在では、ビーズ、装飾品、手芸などのお店も加わって個性豊かな特色のある卸問屋街となっています。

-

延命長寿、諸病平癒の神様が祀られている石浜神社は、東に隅田の大川、西に霊峰富士、北に名山筑波といった名勝に恵まれ、「江戸名所図会」などにも大きく納められ、「神明さん」の通称のもと、市民の間にその名を馳せました。石浜神社に祀られている寿老人像は、浅草名所七福神の復活に際し、延命長寿の神として奉安されたものです。

-

延命長寿、諸病平癒の神様が祀られている石浜神社は、東に隅田の大川、西に霊峰富士、北に名山筑波といった名勝に恵まれ、「江戸名所図会」などにも大きく納められ、「神明さん」の通称のもと、市民の間にその名を馳せました。石浜神社に祀られている寿老人像は、浅草名所七福神の復活に際し、延命長寿の神として奉安されたものです。

-

笠森お仙・鈴木春信の碑は、お仙に関係の深い笠森稲荷を合祀している大円寺(だいえんじ)に大正8年(1919)に「笠森阿仙の碑」と「錦絵開祖鈴木春信」碑の二つの碑が建立されました。お仙は笠森神社前の茶屋「鍵屋」の看板娘で、江戸の三大美人の一人です。絵師鈴木春信はその姿を、当時新しい絵画様式である多色刷り版画「錦絵」に描きました。

-

笠森お仙・鈴木春信の碑は、お仙に関係の深い笠森稲荷を合祀している大円寺(だいえんじ)に大正8年(1919)に「笠森阿仙の碑」と「錦絵開祖鈴木春信」碑の二つの碑が建立されました。お仙は笠森神社前の茶屋「鍵屋」の看板娘で、江戸の三大美人の一人です。絵師鈴木春信はその姿を、当時新しい絵画様式である多色刷り版画「錦絵」に描きました。

-

目黄不動は寛永年間(1624~1643)の中頃、三代将軍家光が天海大僧正の具申をうけ、江戸の鎮護と天下泰平を祈願して、5つの方角の不動尊を選んで割り当てた江戸五色不動(目白・目赤・目黒・目青・目黄)の一つです。

-

目黄不動は寛永年間(1624~1643)の中頃、三代将軍家光が天海大僧正の具申をうけ、江戸の鎮護と天下泰平を祈願して、5つの方角の不動尊を選んで割り当てた江戸五色不動(目白・目赤・目黒・目青・目黄)の一つです。

-

金杉通りは昭和初年に開通しました。旧道は上野山下から入谷口通りを経由、昭和通りと並行して東北に延び三ノ輪で昭和通りと合流します。この道を俗に「金杉通り」と呼びますが、昔はこの街道を奥州街道裏道と呼びました。金杉の地名は、鎌倉時代に金曽木彦三郎という人物の姓から、初めは金曽木、それが金杉に変わったものとされています。

-

金杉通りは昭和初年に開通しました。旧道は上野山下から入谷口通りを経由、昭和通りと並行して東北に延び三ノ輪で昭和通りと合流します。この道を俗に「金杉通り」と呼びますが、昔はこの街道を奥州街道裏道と呼びました。金杉の地名は、鎌倉時代に金曽木彦三郎という人物の姓から、初めは金曽木、それが金杉に変わったものとされています。

-

東京文化会館内にある音楽資料室です。数少ない音楽専門の図書館として昭和36年(1961)に開設されました。クラシック音楽を中心に、民族音楽、邦楽、舞踊などの資料を無料で閲覧・視聴することができます。また、都内で活動するアマチュアの演奏団体にオーケストラ・吹奏楽用のパート譜の館外貸出も行っています。

-

東京文化会館内にある音楽資料室です。数少ない音楽専門の図書館として昭和36年(1961)に開設されました。クラシック音楽を中心に、民族音楽、邦楽、舞踊などの資料を無料で閲覧・視聴することができます。また、都内で活動するアマチュアの演奏団体にオーケストラ・吹奏楽用のパート譜の館外貸出も行っています。

-

明治13年(1880)に竣工された都内に現存する最古のレンガ建築です。この建物は、教育博物館の書籍庫として建てられたもので、耐火を重視し、すべての開口部に鉄扉を付設するなどの不燃性を重視した造りとなっています。築124年を迎えた平成22年(2010年)に耐震改修事業の一環により全面改修が施されました。

-

明治13年(1880)に竣工された都内に現存する最古のレンガ建築です。この建物は、教育博物館の書籍庫として建てられたもので、耐火を重視し、すべての開口部に鉄扉を付設するなどの不燃性を重視した造りとなっています。築124年を迎えた平成22年(2010年)に耐震改修事業の一環により全面改修が施されました。

-

御隠殿は輪王寺宮の別邸で、寛永時本坊で公務を執られていた宮が、時折り息抜きにこられた屋敷です。敷地は三千数百坪で、老松の林に囲まれた池を持つ優雅な庭園で、ここから眺める月が美しかったといわれます。慶応4年(1868)上野戦争によって焼失し、現在は全くその跡を留めていません。根岸薬師堂(ねぎしやくしどう)にあります。

-

御隠殿は輪王寺宮の別邸で、寛永時本坊で公務を執られていた宮が、時折り息抜きにこられた屋敷です。敷地は三千数百坪で、老松の林に囲まれた池を持つ優雅な庭園で、ここから眺める月が美しかったといわれます。慶応4年(1868)上野戦争によって焼失し、現在は全くその跡を留めていません。根岸薬師堂(ねぎしやくしどう)にあります。

-

玉林寺のシイは、天正 19年(1591)に創建された玉林寺本堂の裏庭にある都指定天然記念物の巨大なシイの木です。シイの種類はスダジイで、幹回り5.63m、樹高9.5m、枝張りは東に3.5m、西に2m、南に7.5m、北に4mあります。見学する際は玉林寺の寺務所にて記帳し、寺の方と見学します。

-

玉林寺のシイは、天正 19年(1591)に創建された玉林寺本堂の裏庭にある都指定天然記念物の巨大なシイの木です。シイの種類はスダジイで、幹回り5.63m、樹高9.5m、枝張りは東に3.5m、西に2m、南に7.5m、北に4mあります。見学する際は玉林寺の寺務所にて記帳し、寺の方と見学します。

-

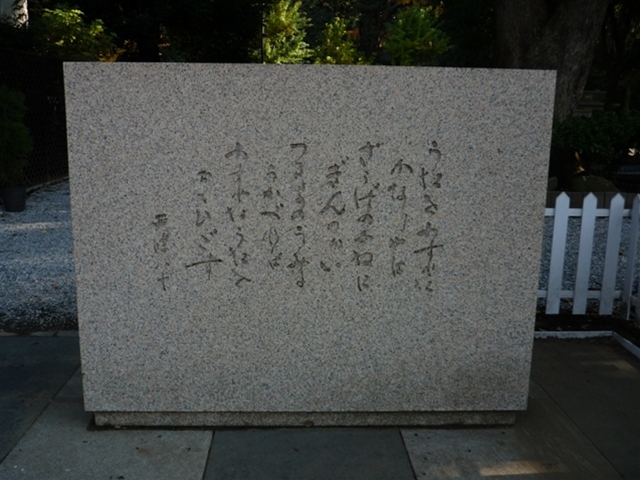

明治の文豪で陸軍軍人であった森鴎外の旧居跡には水月ホテル鴎外荘が建っており、ホテルの前に「森鴎外居住之跡」と刻まれた石があります。ホテル敷地内の内庭には旧居の―部と樹齢三百年のカヤの木が残り、「舞姫」の題字・署名・本文ともすべて鴎外直筆の毛筆原稿からとられた「舞姫の碑」の文学碑も建っています。

-

明治の文豪で陸軍軍人であった森鴎外の旧居跡には水月ホテル鴎外荘が建っており、ホテルの前に「森鴎外居住之跡」と刻まれた石があります。ホテル敷地内の内庭には旧居の―部と樹齢三百年のカヤの木が残り、「舞姫」の題字・署名・本文ともすべて鴎外直筆の毛筆原稿からとられた「舞姫の碑」の文学碑も建っています。

.jpg)