スポット・体験検索

スポット・体験検索

台東区への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

-

旧東京音楽学校奏楽堂は、東京芸術大学にあった音楽ホールを昭和62年(1987)に移築・復原したものです。明治23年(1890)に創建された日本最古の洋式音楽ホールで、国の重要文化財に指定されています。2階にある音楽ホールは、かつて滝廉太郎、山田耕作、三浦環が公演した由緒ある舞台です。

-

旧東京音楽学校奏楽堂は、東京芸術大学にあった音楽ホールを昭和62年(1987)に移築・復原したものです。明治23年(1890)に創建された日本最古の洋式音楽ホールで、国の重要文化財に指定されています。2階にある音楽ホールは、かつて滝廉太郎、山田耕作、三浦環が公演した由緒ある舞台です。

-

江戸開城の功労者で宮内省御用掛を務めた山岡鉄舟と初代三遊亭圓朝の墓は、鉄舟が明治16年(1883)に建立した全生庵にあります。鉄舟は晩年、禅を修め道場としてこの寺を建てました。居噺で人気を博した円朝は禅を通じて鉄舟に師事し親交を深めました。円朝の墓石には、鉄舟の筆により「三遊亭円朝無舌居士」とあります。

-

江戸開城の功労者で宮内省御用掛を務めた山岡鉄舟と初代三遊亭圓朝の墓は、鉄舟が明治16年(1883)に建立した全生庵にあります。鉄舟は晩年、禅を修め道場としてこの寺を建てました。居噺で人気を博した円朝は禅を通じて鉄舟に師事し親交を深めました。円朝の墓石には、鉄舟の筆により「三遊亭円朝無舌居士」とあります。

-

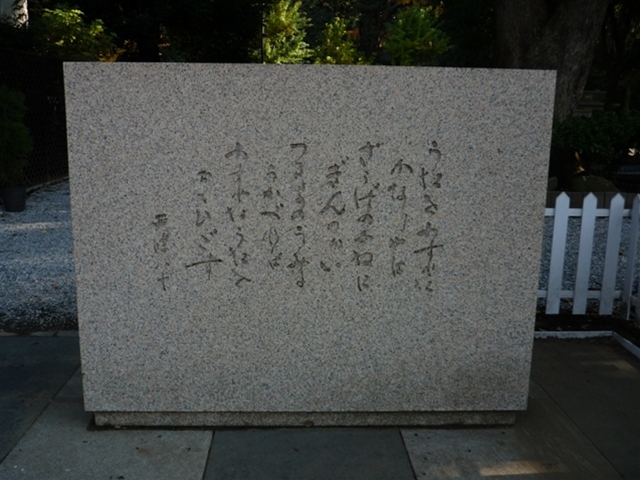

書道博物館は、洋画家であり書家でもあった中村不折により、昭和11年(1936)に開館されました。博物館には、亀甲獣骨文、青銅器、石碑、鏡鑑、拓本、経巻文書など不折が書道研究のために収集した、中国、日本の書道に関する古美術品、考古出土品など重要文化財12点、重要美術品5点を含む約16000点が収蔵されています。

-

書道博物館は、洋画家であり書家でもあった中村不折により、昭和11年(1936)に開館されました。博物館には、亀甲獣骨文、青銅器、石碑、鏡鑑、拓本、経巻文書など不折が書道研究のために収集した、中国、日本の書道に関する古美術品、考古出土品など重要文化財12点、重要美術品5点を含む約16000点が収蔵されています。

-

弁天院は、水谷(みずのや)伊勢守勝隆が寛永元年(1624)不忍池に弁財天を建立すると同時にその下屋敷であったこの地の邸内の池にも弁財天を祀ったのが由来とされています。両者は姉妹弁財天と呼ばれています。

-

弁天院は、水谷(みずのや)伊勢守勝隆が寛永元年(1624)不忍池に弁財天を建立すると同時にその下屋敷であったこの地の邸内の池にも弁財天を祀ったのが由来とされています。両者は姉妹弁財天と呼ばれています。

-

永久寺は江戸五色不動(えどごしきふどう)の一つ、目黄不動として知られています。開創は14世紀の南北朝騒乱の頃とされます。その後の歴史の流れの中でいくたびか戦乱などによって焼失し、 再建を繰り返してきました。 一歩山門を入りますと樹齢一千年を越える松の木が、 御仏と共に訪れる人を静かに迎えています。

-

永久寺は江戸五色不動(えどごしきふどう)の一つ、目黄不動として知られています。開創は14世紀の南北朝騒乱の頃とされます。その後の歴史の流れの中でいくたびか戦乱などによって焼失し、 再建を繰り返してきました。 一歩山門を入りますと樹齢一千年を越える松の木が、 御仏と共に訪れる人を静かに迎えています。

-

目黄不動は寛永年間(1624~1643)の中頃、三代将軍家光が天海大僧正の具申をうけ、江戸の鎮護と天下泰平を祈願して、5つの方角の不動尊を選んで割り当てた江戸五色不動(目白・目赤・目黒・目青・目黄)の一つです。

-

目黄不動は寛永年間(1624~1643)の中頃、三代将軍家光が天海大僧正の具申をうけ、江戸の鎮護と天下泰平を祈願して、5つの方角の不動尊を選んで割り当てた江戸五色不動(目白・目赤・目黒・目青・目黄)の一つです。

-

芸道富有、子孫繁栄の神様が祀られている天海僧正は、比叡山延暦寺にならって上野の山に寛永寺を創建しました。不忍池は、琵琶湖に見立てられ、竹生島にならって、水谷伊勢守勝隆が池に中ノ島(弁天島)を築き、寛永中期(1630年代)に弁天堂を建立しました。当初、小舟を渡して参拝していましたが、後に橋が架けられました。

-

芸道富有、子孫繁栄の神様が祀られている天海僧正は、比叡山延暦寺にならって上野の山に寛永寺を創建しました。不忍池は、琵琶湖に見立てられ、竹生島にならって、水谷伊勢守勝隆が池に中ノ島(弁天島)を築き、寛永中期(1630年代)に弁天堂を建立しました。当初、小舟を渡して参拝していましたが、後に橋が架けられました。

-

硯の資料室は、中国硯の研究に力を注ぐ楠文夫氏が蒐集した硯・石印・水滴等を展示した資料室です。中国では「硯は文人の魂」といわれ愛用されてきました。この中国四大名硯といわれる硯等300点以上が展示され、手にとって観賞することができます。

-

硯の資料室は、中国硯の研究に力を注ぐ楠文夫氏が蒐集した硯・石印・水滴等を展示した資料室です。中国では「硯は文人の魂」といわれ愛用されてきました。この中国四大名硯といわれる硯等300点以上が展示され、手にとって観賞することができます。

-

寿永寺は寛永7年(1630)建立で、寿永法尼が徳川二代将軍秀忠公の菩提を葬うため、この地に庵室を営んだことに起源しています。また、放生会という動物慰霊の文を発願し、布袋尊を勧請して祀っています。幸福を授けるという布袋尊は、地域の人々に長く愛されています。

-

寿永寺は寛永7年(1630)建立で、寿永法尼が徳川二代将軍秀忠公の菩提を葬うため、この地に庵室を営んだことに起源しています。また、放生会という動物慰霊の文を発願し、布袋尊を勧請して祀っています。幸福を授けるという布袋尊は、地域の人々に長く愛されています。

.jpg)