スポット・体験検索

スポット・体験検索

台東区への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

もっと見る

-

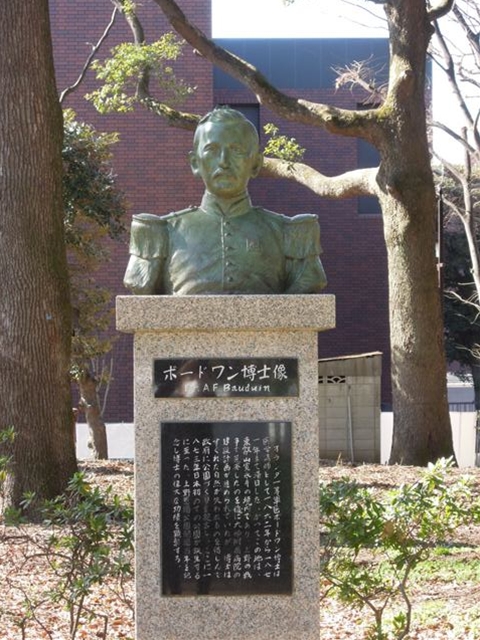

慶応4年(1868)の上野戦争によって荒れ果て、明治新政府が病院建設を決めていた上野の山を、近代的な公園にすべきと提言した長崎医学校教官でオランダ人医師ボードウィンの胸像です。昭和48(1973)年に建立されましたが、オランダ政府の資料の錯誤で平成18年(2006)に像を交換するまでは博士の弟の像でした。

-

慶応4年(1868)の上野戦争によって荒れ果て、明治新政府が病院建設を決めていた上野の山を、近代的な公園にすべきと提言した長崎医学校教官でオランダ人医師ボードウィンの胸像です。昭和48(1973)年に建立されましたが、オランダ政府の資料の錯誤で平成18年(2006)に像を交換するまでは博士の弟の像でした。

-

昭和8年(1933)に京成本線開通にあわせ、開業した駅です。ホームが短く4両編成の電車しか停車できないことによる乗降客の減少や、建物の老朽化のため、平成9年(1997)に営業休止となりました。駅事務室、ホームは地下にあり、ホームは電車の通過中に見ることができ、外観では入口にあたる建物を見ることができます。

-

昭和8年(1933)に京成本線開通にあわせ、開業した駅です。ホームが短く4両編成の電車しか停車できないことによる乗降客の減少や、建物の老朽化のため、平成9年(1997)に営業休止となりました。駅事務室、ホームは地下にあり、ホームは電車の通過中に見ることができ、外観では入口にあたる建物を見ることができます。

-

芸道富有、子孫繁栄の神様が祀られている天海僧正は、比叡山延暦寺にならって上野の山に寛永寺を創建しました。不忍池は、琵琶湖に見立てられ、竹生島にならって、水谷伊勢守勝隆が池に中ノ島(弁天島)を築き、寛永中期(1630年代)に弁天堂を建立しました。当初、小舟を渡して参拝していましたが、後に橋が架けられました。

-

芸道富有、子孫繁栄の神様が祀られている天海僧正は、比叡山延暦寺にならって上野の山に寛永寺を創建しました。不忍池は、琵琶湖に見立てられ、竹生島にならって、水谷伊勢守勝隆が池に中ノ島(弁天島)を築き、寛永中期(1630年代)に弁天堂を建立しました。当初、小舟を渡して参拝していましたが、後に橋が架けられました。

-

東京下町八社福参りは、 台東区内の鷲神社・今戸神社・第六天榊神社・下谷神社・小野照崎神社、中央区内の水天宮・小網神社・住吉神社の8つのお社をお参りして8つのお恵みを受けることです。正月七草までの年の始めに家族の開運・無事息災を祈り、お守を受けることで「八方除け、八方開き」にも通じます。

-

東京下町八社福参りは、 台東区内の鷲神社・今戸神社・第六天榊神社・下谷神社・小野照崎神社、中央区内の水天宮・小網神社・住吉神社の8つのお社をお参りして8つのお恵みを受けることです。正月七草までの年の始めに家族の開運・無事息災を祈り、お守を受けることで「八方除け、八方開き」にも通じます。

-

東京文化会館内にある音楽資料室です。数少ない音楽専門の図書館として昭和36年(1961)に開設されました。クラシック音楽を中心に、民族音楽、邦楽、舞踊などの資料を無料で閲覧・視聴することができます。また、都内で活動するアマチュアの演奏団体にオーケストラ・吹奏楽用のパート譜の館外貸出も行っています。

-

東京文化会館内にある音楽資料室です。数少ない音楽専門の図書館として昭和36年(1961)に開設されました。クラシック音楽を中心に、民族音楽、邦楽、舞踊などの資料を無料で閲覧・視聴することができます。また、都内で活動するアマチュアの演奏団体にオーケストラ・吹奏楽用のパート譜の館外貸出も行っています。

-

来て、見て、触れて、確かめよう!!台東区を中心とした下町地域の文化や暮らしの様子を後世に伝える博物館です。1階では、古い町並みや建物の面影が多く残されていた台東区坂本(現・根岸三丁目)を舞台に、昭和30年代の下町の風情や暮らしを再現しています。2階は生活道具を紹介する導入展示と大型映像をはじめ、下町地域の歴史や出来事をたどることのできる資料を展示しています。また3階には企画展示室と、道具や玩具を体験し、調べることができるしたまち情報コーナーがあります。

-

来て、見て、触れて、確かめよう!!台東区を中心とした下町地域の文化や暮らしの様子を後世に伝える博物館です。1階では、古い町並みや建物の面影が多く残されていた台東区坂本(現・根岸三丁目)を舞台に、昭和30年代の下町の風情や暮らしを再現しています。2階は生活道具を紹介する導入展示と大型映像をはじめ、下町地域の歴史や出来事をたどることのできる資料を展示しています。また3階には企画展示室と、道具や玩具を体験し、調べることができるしたまち情報コーナーがあります。

-

東上野神仏具問屋街は、上野から浅草へ続く浅草通りにあります。別名「仏壇通り」といわれるほど、神仏具の専門店約60店舗が軒を連ねています。明暦3年(1657)の「明暦の大火」の後、徳川幕府により多くの寺院がこの周辺に集められたことで、仏壇・仏具などの職人が多く集まるようになりました。

-

東上野神仏具問屋街は、上野から浅草へ続く浅草通りにあります。別名「仏壇通り」といわれるほど、神仏具の専門店約60店舗が軒を連ねています。明暦3年(1657)の「明暦の大火」の後、徳川幕府により多くの寺院がこの周辺に集められたことで、仏壇・仏具などの職人が多く集まるようになりました。

-

明治13年(1880)に竣工された都内に現存する最古のレンガ建築です。この建物は、教育博物館の書籍庫として建てられたもので、耐火を重視し、すべての開口部に鉄扉を付設するなどの不燃性を重視した造りとなっています。築124年を迎えた平成22年(2010年)に耐震改修事業の一環により全面改修が施されました。

-

明治13年(1880)に竣工された都内に現存する最古のレンガ建築です。この建物は、教育博物館の書籍庫として建てられたもので、耐火を重視し、すべての開口部に鉄扉を付設するなどの不燃性を重視した造りとなっています。築124年を迎えた平成22年(2010年)に耐震改修事業の一環により全面改修が施されました。

-

漫画・アニメ作品「ブルーピリオド」は、主人公の高校生・矢口八虎が1枚の絵画との出会いをきっかけに美大受験を目指す青春物語を描いた作品であり、台東区の東京藝術大学をはじめ、上野恩賜公園や公園内の文化施設が舞台として登場します。

区にゆかりのある本作品を通して、新たな観光スポット創出による誘客促進と区内観光客の回遊性向上を図るため、こちらのマンホール蓋を設置しました。

設置年月日:令和4年3月1日 -

漫画・アニメ作品「ブルーピリオド」は、主人公の高校生・矢口八虎が1枚の絵画との出会いをきっかけに美大受験を目指す青春物語を描いた作品であり、台東区の東京藝術大学をはじめ、上野恩賜公園や公園内の文化施設が舞台として登場します。

区にゆかりのある本作品を通して、新たな観光スポット創出による誘客促進と区内観光客の回遊性向上を図るため、こちらのマンホール蓋を設置しました。

設置年月日:令和4年3月1日 -

旧東京音楽学校奏楽堂は、東京芸術大学にあった音楽ホールを昭和62年(1987)に移築・復原したものです。明治23年(1890)に創建された日本最古の洋式音楽ホールで、国の重要文化財に指定されています。2階にある音楽ホールは、かつて滝廉太郎、山田耕作、三浦環が公演した由緒ある舞台です。

-

旧東京音楽学校奏楽堂は、東京芸術大学にあった音楽ホールを昭和62年(1987)に移築・復原したものです。明治23年(1890)に創建された日本最古の洋式音楽ホールで、国の重要文化財に指定されています。2階にある音楽ホールは、かつて滝廉太郎、山田耕作、三浦環が公演した由緒ある舞台です。

-

昭和46年(1971)、日本ゴム工業会 三田土会によって建立された石碑です。明治19年(1886)に松前藩士の四人の兄弟が日本で初めてゴムの熱加硫法に成功し、土屋護謨(ゴム)製造所をこの地に創設しました。後に「三田土ゴム工業」となり大規模な工場を建設、軟式のゴムボールや消しゴムなど新しいゴム製品を次々に開発しました。

-

昭和46年(1971)、日本ゴム工業会 三田土会によって建立された石碑です。明治19年(1886)に松前藩士の四人の兄弟が日本で初めてゴムの熱加硫法に成功し、土屋護謨(ゴム)製造所をこの地に創設しました。後に「三田土ゴム工業」となり大規模な工場を建設、軟式のゴムボールや消しゴムなど新しいゴム製品を次々に開発しました。

-

東京自動車三十年会記念碑は、上野不忍池の弁天堂境内にあります。わが国自動車業界の黎明期を支えた先達を顕彰する記念碑です。昭和28年(1953)に結成された「三十年会」は、その当時業界歴が30年以上の方々で構成され、会の名の由来となっています。この記念碑は昭和50年(1975)に同会が建立しました。

-

東京自動車三十年会記念碑は、上野不忍池の弁天堂境内にあります。わが国自動車業界の黎明期を支えた先達を顕彰する記念碑です。昭和28年(1953)に結成された「三十年会」は、その当時業界歴が30年以上の方々で構成され、会の名の由来となっています。この記念碑は昭和50年(1975)に同会が建立しました。

.jpg)