スポット・体験検索

スポット・体験検索

台東区への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

-

下町のラグジュアリー銭湯落ち着いた色合いの浴室で、まるで高級リゾートのような雰囲気の改栄湯。そんな改栄湯の魅力の一つは、別名「美人の湯」ともよばれる「軟水」。地下120mから汲み上げたまろやかな井戸水を軟水化装置に通し、化粧水のようにトロトロな肌触りの軟水を作り出しています。改栄湯では浴槽のお湯からカランのお湯まですべてが軟水。お風呂上がりにはお肌しっとり、髪の毛さらさらになれることまちがいなしです。お風呂の種類も多く、高濃度浸透炭酸泉、シルキーバス、ジェットバス、サウナなど気分によって様々なお風呂を楽しめます。

そしてお風呂上がりには、キンキンに冷えた生ビールやレモンサワーで乾杯するもよし、改栄湯名物こだわりの生乳ソフトクリームを食べるのもよし、どの年代の方々も、身も心も温まる幸せな空間となっています。オリジナルグッズの販売もありますのでお立ち寄りの際にはぜひ覗いてみてくださいね。 -

下町のラグジュアリー銭湯落ち着いた色合いの浴室で、まるで高級リゾートのような雰囲気の改栄湯。そんな改栄湯の魅力の一つは、別名「美人の湯」ともよばれる「軟水」。地下120mから汲み上げたまろやかな井戸水を軟水化装置に通し、化粧水のようにトロトロな肌触りの軟水を作り出しています。改栄湯では浴槽のお湯からカランのお湯まですべてが軟水。お風呂上がりにはお肌しっとり、髪の毛さらさらになれることまちがいなしです。お風呂の種類も多く、高濃度浸透炭酸泉、シルキーバス、ジェットバス、サウナなど気分によって様々なお風呂を楽しめます。

そしてお風呂上がりには、キンキンに冷えた生ビールやレモンサワーで乾杯するもよし、改栄湯名物こだわりの生乳ソフトクリームを食べるのもよし、どの年代の方々も、身も心も温まる幸せな空間となっています。オリジナルグッズの販売もありますのでお立ち寄りの際にはぜひ覗いてみてくださいね。 -

ジュエリータウンおかちまち(貴金属・宝飾店街)は、JR御徒町駅東側一帯にある400軒もの貴金属・宝石の卸問屋が集まっている日本有数のジュエリータウンです。全国の店に卸しているほか、個人が入れる店舗も多く、品揃えも豊富で市価より安く手に入れることができます。

-

ジュエリータウンおかちまち(貴金属・宝飾店街)は、JR御徒町駅東側一帯にある400軒もの貴金属・宝石の卸問屋が集まっている日本有数のジュエリータウンです。全国の店に卸しているほか、個人が入れる店舗も多く、品揃えも豊富で市価より安く手に入れることができます。

-

2019年に放送されたテレビアニメ「さらざんまい」において、かっぱ橋周辺や浅草地域を中心に台東区内の風景が細かく描かれ、放送終了後も聖地として多くのアニメファンが来訪しています。このマンホール蓋は、東京都下水道局や製作委員会、地元商店街等の協力のもと、観光振興を目的に設置されました。

描かれているのは、主人公である矢逆一稀、久慈悠、陣内燕太の3人が、かっぱ橋に封印されていた謎のカッパ型生命体“ケッピ”によって河童の姿に変身させられた姿です。

設置年月日:令和3年4月13日 -

2019年に放送されたテレビアニメ「さらざんまい」において、かっぱ橋周辺や浅草地域を中心に台東区内の風景が細かく描かれ、放送終了後も聖地として多くのアニメファンが来訪しています。このマンホール蓋は、東京都下水道局や製作委員会、地元商店街等の協力のもと、観光振興を目的に設置されました。

描かれているのは、主人公である矢逆一稀、久慈悠、陣内燕太の3人が、かっぱ橋に封印されていた謎のカッパ型生命体“ケッピ”によって河童の姿に変身させられた姿です。

設置年月日:令和3年4月13日 -

江戸たいとう伝統工芸館には、江戸庶民の町、江戸文化発祥の町として栄えてきた台東区で、受け継がれてきた伝統工芸への関心を深めることができる工芸品が展示されています。

-

江戸たいとう伝統工芸館には、江戸庶民の町、江戸文化発祥の町として栄えてきた台東区で、受け継がれてきた伝統工芸への関心を深めることができる工芸品が展示されています。

-

祈る者に十種福を授ける仏様が祀られている天王寺は鎌倉時代の創建といわれ、都内有数の古寺です。江戸時代には「富くじ」興行があり、目黒の滝泉寺、湯島天神と共に江戸三富と呼ばれて賑わいました。幸田露伴の「五重塔」のモデルとなった天王寺五重塔は昭和32年(1957)に焼失しましたが、その跡地は今も谷中霊園に残っています。

-

祈る者に十種福を授ける仏様が祀られている天王寺は鎌倉時代の創建といわれ、都内有数の古寺です。江戸時代には「富くじ」興行があり、目黒の滝泉寺、湯島天神と共に江戸三富と呼ばれて賑わいました。幸田露伴の「五重塔」のモデルとなった天王寺五重塔は昭和32年(1957)に焼失しましたが、その跡地は今も谷中霊園に残っています。

-

三代将軍家光公が寛永19年(1642)に浅草に建立した三十三間堂の守護神として稲荷大明神を勧請し、その場所がちょうど的の先に当たっていたので「矢先稲荷」と名付けられたといわれています。拝殿の格天井には、神武天皇の御世からの「日本馬乗史」を描いた100枚の絵が奉納されて、馬にまつわる歴史が一目瞭然に理解できます。

-

三代将軍家光公が寛永19年(1642)に浅草に建立した三十三間堂の守護神として稲荷大明神を勧請し、その場所がちょうど的の先に当たっていたので「矢先稲荷」と名付けられたといわれています。拝殿の格天井には、神武天皇の御世からの「日本馬乗史」を描いた100枚の絵が奉納されて、馬にまつわる歴史が一目瞭然に理解できます。

-

根岸界隈のうち、旧日光街道沿い(金杉通り)は戦災で焼け残り、土蔵造りの商家が残っており、柳通りの裏路地には旧花街時代の建造物が所々に残っています。根岸の柳通りから来る道はかつて音無川が流れていた道です。柳通りには歩道の両側に柳が街路樹として植えられており、柳が密になるこの通りがかつて花街のあった界隈です。

-

根岸界隈のうち、旧日光街道沿い(金杉通り)は戦災で焼け残り、土蔵造りの商家が残っており、柳通りの裏路地には旧花街時代の建造物が所々に残っています。根岸の柳通りから来る道はかつて音無川が流れていた道です。柳通りには歩道の両側に柳が街路樹として植えられており、柳が密になるこの通りがかつて花街のあった界隈です。

-

来て、見て、触れて、確かめよう!!台東区を中心とした下町地域の文化や暮らしの様子を後世に伝える博物館です。1階では、古い町並みや建物の面影が多く残されていた台東区坂本(現・根岸三丁目)を舞台に、昭和30年代の下町の風情や暮らしを再現しています。2階は生活道具を紹介する導入展示と大型映像をはじめ、下町地域の歴史や出来事をたどることのできる資料を展示しています。また3階には企画展示室と、道具や玩具を体験し、調べることができるしたまち情報コーナーがあります。

-

来て、見て、触れて、確かめよう!!台東区を中心とした下町地域の文化や暮らしの様子を後世に伝える博物館です。1階では、古い町並みや建物の面影が多く残されていた台東区坂本(現・根岸三丁目)を舞台に、昭和30年代の下町の風情や暮らしを再現しています。2階は生活道具を紹介する導入展示と大型映像をはじめ、下町地域の歴史や出来事をたどることのできる資料を展示しています。また3階には企画展示室と、道具や玩具を体験し、調べることができるしたまち情報コーナーがあります。

-

-

明治の女流作家 樋口一葉を顕彰する文学館台東区立一葉記念館は、昭和36年(1961)に我が国初の女流作家の単独文学館として開館しました。一葉直筆の「たけくらべ」未定稿、下谷龍泉寺町で荒物駄菓子屋を営んでいた当時の仕入帳などの貴重な資料をはじめ、一葉が住んでいた頃の家並みや一葉旧宅の模型も所蔵・展示しています。

-

明治の女流作家 樋口一葉を顕彰する文学館台東区立一葉記念館は、昭和36年(1961)に我が国初の女流作家の単独文学館として開館しました。一葉直筆の「たけくらべ」未定稿、下谷龍泉寺町で荒物駄菓子屋を営んでいた当時の仕入帳などの貴重な資料をはじめ、一葉が住んでいた頃の家並みや一葉旧宅の模型も所蔵・展示しています。

-

江戸開城の功労者で宮内省御用掛を務めた山岡鉄舟と初代三遊亭圓朝の墓は、鉄舟が明治16年(1883)に建立した全生庵にあります。鉄舟は晩年、禅を修め道場としてこの寺を建てました。居噺で人気を博した円朝は禅を通じて鉄舟に師事し親交を深めました。円朝の墓石には、鉄舟の筆により「三遊亭円朝無舌居士」とあります。

-

江戸開城の功労者で宮内省御用掛を務めた山岡鉄舟と初代三遊亭圓朝の墓は、鉄舟が明治16年(1883)に建立した全生庵にあります。鉄舟は晩年、禅を修め道場としてこの寺を建てました。居噺で人気を博した円朝は禅を通じて鉄舟に師事し親交を深めました。円朝の墓石には、鉄舟の筆により「三遊亭円朝無舌居士」とあります。

-

神田川にかかる浅草橋から、春日通り交差点までの江戸通りの両端には数多くの卸問屋が並んでいます。ここは、主に、おもちゃや工具材料などの卸問屋街として、発展を遂げてきました。現在では、ビーズ、装飾品、手芸などのお店も加わって個性豊かな特色のある卸問屋街となっています。

-

神田川にかかる浅草橋から、春日通り交差点までの江戸通りの両端には数多くの卸問屋が並んでいます。ここは、主に、おもちゃや工具材料などの卸問屋街として、発展を遂げてきました。現在では、ビーズ、装飾品、手芸などのお店も加わって個性豊かな特色のある卸問屋街となっています。

-

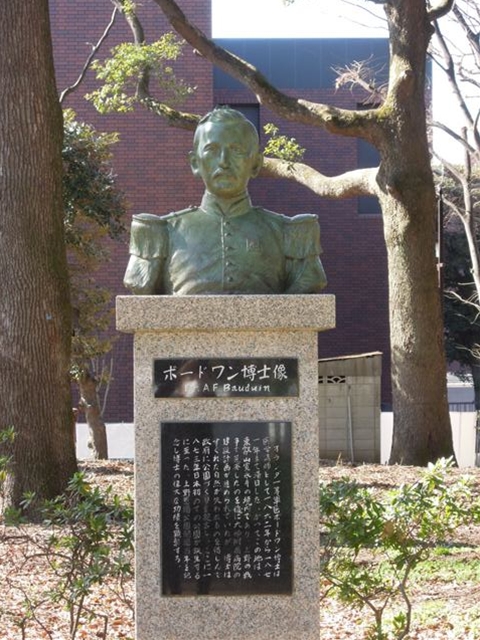

慶応4年(1868)の上野戦争によって荒れ果て、明治新政府が病院建設を決めていた上野の山を、近代的な公園にすべきと提言した長崎医学校教官でオランダ人医師ボードウィンの胸像です。昭和48(1973)年に建立されましたが、オランダ政府の資料の錯誤で平成18年(2006)に像を交換するまでは博士の弟の像でした。

-

慶応4年(1868)の上野戦争によって荒れ果て、明治新政府が病院建設を決めていた上野の山を、近代的な公園にすべきと提言した長崎医学校教官でオランダ人医師ボードウィンの胸像です。昭和48(1973)年に建立されましたが、オランダ政府の資料の錯誤で平成18年(2006)に像を交換するまでは博士の弟の像でした。

-

御隠殿は輪王寺宮の別邸で、寛永時本坊で公務を執られていた宮が、時折り息抜きにこられた屋敷です。敷地は三千数百坪で、老松の林に囲まれた池を持つ優雅な庭園で、ここから眺める月が美しかったといわれます。慶応4年(1868)上野戦争によって焼失し、現在は全くその跡を留めていません。根岸薬師堂(ねぎしやくしどう)にあります。

-

御隠殿は輪王寺宮の別邸で、寛永時本坊で公務を執られていた宮が、時折り息抜きにこられた屋敷です。敷地は三千数百坪で、老松の林に囲まれた池を持つ優雅な庭園で、ここから眺める月が美しかったといわれます。慶応4年(1868)上野戦争によって焼失し、現在は全くその跡を留めていません。根岸薬師堂(ねぎしやくしどう)にあります。

-

笠森お仙・鈴木春信の碑は、お仙に関係の深い笠森稲荷を合祀している大円寺(だいえんじ)に大正8年(1919)に「笠森阿仙の碑」と「錦絵開祖鈴木春信」碑の二つの碑が建立されました。お仙は笠森神社前の茶屋「鍵屋」の看板娘で、江戸の三大美人の一人です。絵師鈴木春信はその姿を、当時新しい絵画様式である多色刷り版画「錦絵」に描きました。

-

笠森お仙・鈴木春信の碑は、お仙に関係の深い笠森稲荷を合祀している大円寺(だいえんじ)に大正8年(1919)に「笠森阿仙の碑」と「錦絵開祖鈴木春信」碑の二つの碑が建立されました。お仙は笠森神社前の茶屋「鍵屋」の看板娘で、江戸の三大美人の一人です。絵師鈴木春信はその姿を、当時新しい絵画様式である多色刷り版画「錦絵」に描きました。

-

金杉通りは昭和初年に開通しました。旧道は上野山下から入谷口通りを経由、昭和通りと並行して東北に延び三ノ輪で昭和通りと合流します。この道を俗に「金杉通り」と呼びますが、昔はこの街道を奥州街道裏道と呼びました。金杉の地名は、鎌倉時代に金曽木彦三郎という人物の姓から、初めは金曽木、それが金杉に変わったものとされています。

-

金杉通りは昭和初年に開通しました。旧道は上野山下から入谷口通りを経由、昭和通りと並行して東北に延び三ノ輪で昭和通りと合流します。この道を俗に「金杉通り」と呼びますが、昔はこの街道を奥州街道裏道と呼びました。金杉の地名は、鎌倉時代に金曽木彦三郎という人物の姓から、初めは金曽木、それが金杉に変わったものとされています。

.jpg)