スポット・体験検索

スポット・体験検索

台東区への旅行・おでかけに役立つ観光スポットや遊び場情報を探せます。

-

金杉通りは昭和初年に開通しました。旧道は上野山下から入谷口通りを経由、昭和通りと並行して東北に延び三ノ輪で昭和通りと合流します。この道を俗に「金杉通り」と呼びますが、昔はこの街道を奥州街道裏道と呼びました。金杉の地名は、鎌倉時代に金曽木彦三郎という人物の姓から、初めは金曽木、それが金杉に変わったものとされています。

-

金杉通りは昭和初年に開通しました。旧道は上野山下から入谷口通りを経由、昭和通りと並行して東北に延び三ノ輪で昭和通りと合流します。この道を俗に「金杉通り」と呼びますが、昔はこの街道を奥州街道裏道と呼びました。金杉の地名は、鎌倉時代に金曽木彦三郎という人物の姓から、初めは金曽木、それが金杉に変わったものとされています。

-

お役立ち情報の宝庫、台東区の旅のコンシェルジュ浅草雷門前に位置し、観光案内をメインとする複合文化施設です。4か国語(日本語、英語、中国語、韓国語)に対応した案内を行い、外貨両替所も併設。情報コーナーは、観光情報雑誌や検索用パソコンが無料で利用できます。また、クチコミ情報が書かれたコミュニケーションボードも閲覧できるので、とっておきの旅のヒントを得られるかも。多目的スペースでは、映像を活用し台東区のみどころやイベント、歴史、文化を紹介。通常、イスが配備されているので休憩場所としても利用できます。

ここを訪れたなら、8階の展望テラスも必見です。雷門から浅草寺へと続く仲見世や、隅田川や東京スカイツリーも一望できるビュースポットとなっています。

浅草の街並みに溶け込む平屋を重ねたようなおしゃれな外観は、日本を代表する建築家・隈研吾氏によるデザイン。木の温もりあふれる空間は、初めて日本を訪れる海外ツーリストにも優しい印象を与えています。 -

お役立ち情報の宝庫、台東区の旅のコンシェルジュ浅草雷門前に位置し、観光案内をメインとする複合文化施設です。4か国語(日本語、英語、中国語、韓国語)に対応した案内を行い、外貨両替所も併設。情報コーナーは、観光情報雑誌や検索用パソコンが無料で利用できます。また、クチコミ情報が書かれたコミュニケーションボードも閲覧できるので、とっておきの旅のヒントを得られるかも。多目的スペースでは、映像を活用し台東区のみどころやイベント、歴史、文化を紹介。通常、イスが配備されているので休憩場所としても利用できます。

ここを訪れたなら、8階の展望テラスも必見です。雷門から浅草寺へと続く仲見世や、隅田川や東京スカイツリーも一望できるビュースポットとなっています。

浅草の街並みに溶け込む平屋を重ねたようなおしゃれな外観は、日本を代表する建築家・隈研吾氏によるデザイン。木の温もりあふれる空間は、初めて日本を訪れる海外ツーリストにも優しい印象を与えています。 -

日本を代表する時代小説作家の軌跡をたどる江戸の下町を舞台にした「鬼平犯科帳」など、時代小説の傑作を多数発表した池波正太郎。日本を代表する時代小説作家の文学作品を後世に伝え、彼の功績を称えるために設立されたのが「池波正太郎記念文庫」です。

館内には著作本や小説に関するさまざまな資料をはじめ、生前彼が愛用していた万年筆やパイプ、帽子などが展示されています。書斎も復元されており、池波正太郎をより身近に感じられるスポットです。また「池波グッズ」とよばれる、作品の舞台を紹介した古地図やポストカード、扇子など様々なグッズも必見。池波ファンにはたまらない空間となっています。 -

日本を代表する時代小説作家の軌跡をたどる江戸の下町を舞台にした「鬼平犯科帳」など、時代小説の傑作を多数発表した池波正太郎。日本を代表する時代小説作家の文学作品を後世に伝え、彼の功績を称えるために設立されたのが「池波正太郎記念文庫」です。

館内には著作本や小説に関するさまざまな資料をはじめ、生前彼が愛用していた万年筆やパイプ、帽子などが展示されています。書斎も復元されており、池波正太郎をより身近に感じられるスポットです。また「池波グッズ」とよばれる、作品の舞台を紹介した古地図やポストカード、扇子など様々なグッズも必見。池波ファンにはたまらない空間となっています。 -

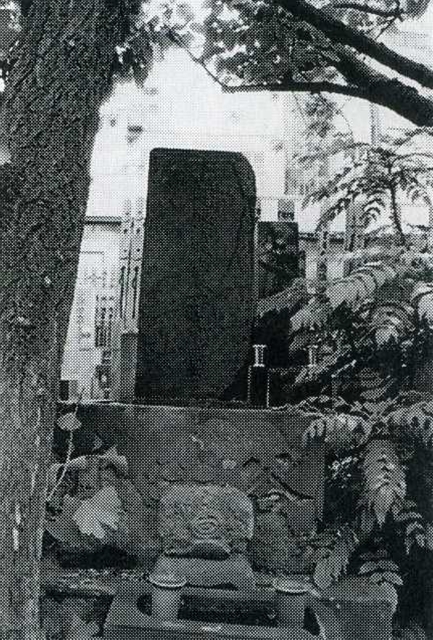

延命長寿、諸病平癒、人々の安全と健康を守る神様が祀られている長安寺の歴史は古く、建立は寛文9年(1669)とされていますが、これよりさらに400年も前にさかのぼった板碑(塔婆の一種)が残されています。また、長安寺には明治初期の画家狩野芳崖(かのうほうがい1828-1888)の墓所があります。

-

延命長寿、諸病平癒、人々の安全と健康を守る神様が祀られている長安寺の歴史は古く、建立は寛文9年(1669)とされていますが、これよりさらに400年も前にさかのぼった板碑(塔婆の一種)が残されています。また、長安寺には明治初期の画家狩野芳崖(かのうほうがい1828-1888)の墓所があります。

-

根岸界隈のうち、旧日光街道沿い(金杉通り)は戦災で焼け残り、土蔵造りの商家が残っており、柳通りの裏路地には旧花街時代の建造物が所々に残っています。根岸の柳通りから来る道はかつて音無川が流れていた道です。柳通りには歩道の両側に柳が街路樹として植えられており、柳が密になるこの通りがかつて花街のあった界隈です。

-

根岸界隈のうち、旧日光街道沿い(金杉通り)は戦災で焼け残り、土蔵造りの商家が残っており、柳通りの裏路地には旧花街時代の建造物が所々に残っています。根岸の柳通りから来る道はかつて音無川が流れていた道です。柳通りには歩道の両側に柳が街路樹として植えられており、柳が密になるこの通りがかつて花街のあった界隈です。

-

下町のラグジュアリー銭湯落ち着いた色合いの浴室で、まるで高級リゾートのような雰囲気の改栄湯。そんな改栄湯の魅力の一つは、別名「美人の湯」ともよばれる「軟水」。地下120mから汲み上げたまろやかな井戸水を軟水化装置に通し、化粧水のようにトロトロな肌触りの軟水を作り出しています。改栄湯では浴槽のお湯からカランのお湯まですべてが軟水。お風呂上がりにはお肌しっとり、髪の毛さらさらになれることまちがいなしです。お風呂の種類も多く、高濃度浸透炭酸泉、シルキーバス、ジェットバス、サウナなど気分によって様々なお風呂を楽しめます。

そしてお風呂上がりには、キンキンに冷えた生ビールやレモンサワーで乾杯するもよし、改栄湯名物こだわりの生乳ソフトクリームを食べるのもよし、どの年代の方々も、身も心も温まる幸せな空間となっています。オリジナルグッズの販売もありますのでお立ち寄りの際にはぜひ覗いてみてくださいね。 -

下町のラグジュアリー銭湯落ち着いた色合いの浴室で、まるで高級リゾートのような雰囲気の改栄湯。そんな改栄湯の魅力の一つは、別名「美人の湯」ともよばれる「軟水」。地下120mから汲み上げたまろやかな井戸水を軟水化装置に通し、化粧水のようにトロトロな肌触りの軟水を作り出しています。改栄湯では浴槽のお湯からカランのお湯まですべてが軟水。お風呂上がりにはお肌しっとり、髪の毛さらさらになれることまちがいなしです。お風呂の種類も多く、高濃度浸透炭酸泉、シルキーバス、ジェットバス、サウナなど気分によって様々なお風呂を楽しめます。

そしてお風呂上がりには、キンキンに冷えた生ビールやレモンサワーで乾杯するもよし、改栄湯名物こだわりの生乳ソフトクリームを食べるのもよし、どの年代の方々も、身も心も温まる幸せな空間となっています。オリジナルグッズの販売もありますのでお立ち寄りの際にはぜひ覗いてみてくださいね。 -

明治13年(1880)に竣工された都内に現存する最古のレンガ建築です。この建物は、教育博物館の書籍庫として建てられたもので、耐火を重視し、すべての開口部に鉄扉を付設するなどの不燃性を重視した造りとなっています。築124年を迎えた平成22年(2010年)に耐震改修事業の一環により全面改修が施されました。

-

明治13年(1880)に竣工された都内に現存する最古のレンガ建築です。この建物は、教育博物館の書籍庫として建てられたもので、耐火を重視し、すべての開口部に鉄扉を付設するなどの不燃性を重視した造りとなっています。築124年を迎えた平成22年(2010年)に耐震改修事業の一環により全面改修が施されました。

-

東上野神仏具問屋街は、上野から浅草へ続く浅草通りにあります。別名「仏壇通り」といわれるほど、神仏具の専門店約60店舗が軒を連ねています。明暦3年(1657)の「明暦の大火」の後、徳川幕府により多くの寺院がこの周辺に集められたことで、仏壇・仏具などの職人が多く集まるようになりました。

-

東上野神仏具問屋街は、上野から浅草へ続く浅草通りにあります。別名「仏壇通り」といわれるほど、神仏具の専門店約60店舗が軒を連ねています。明暦3年(1657)の「明暦の大火」の後、徳川幕府により多くの寺院がこの周辺に集められたことで、仏壇・仏具などの職人が多く集まるようになりました。

-

昭和8年(1933)に京成本線開通にあわせ、開業した駅です。ホームが短く4両編成の電車しか停車できないことによる乗降客の減少や、建物の老朽化のため、平成9年(1997)に営業休止となりました。駅事務室、ホームは地下にあり、ホームは電車の通過中に見ることができ、外観では入口にあたる建物を見ることができます。

-

昭和8年(1933)に京成本線開通にあわせ、開業した駅です。ホームが短く4両編成の電車しか停車できないことによる乗降客の減少や、建物の老朽化のため、平成9年(1997)に営業休止となりました。駅事務室、ホームは地下にあり、ホームは電車の通過中に見ることができ、外観では入口にあたる建物を見ることができます。

-

芸道富有、子孫繁栄の神様が祀られている天海僧正は、比叡山延暦寺にならって上野の山に寛永寺を創建しました。不忍池は、琵琶湖に見立てられ、竹生島にならって、水谷伊勢守勝隆が池に中ノ島(弁天島)を築き、寛永中期(1630年代)に弁天堂を建立しました。当初、小舟を渡して参拝していましたが、後に橋が架けられました。

-

芸道富有、子孫繁栄の神様が祀られている天海僧正は、比叡山延暦寺にならって上野の山に寛永寺を創建しました。不忍池は、琵琶湖に見立てられ、竹生島にならって、水谷伊勢守勝隆が池に中ノ島(弁天島)を築き、寛永中期(1630年代)に弁天堂を建立しました。当初、小舟を渡して参拝していましたが、後に橋が架けられました。

-

浅草にひっそりと佇む天台宗の寺院清廉度量、家庭円満の神様(布袋尊)が祀られている橋場不動尊。正式名を砂尾山橋場寺不動院といい、現在は比叡山延暦寺の末寺となっています。

760年、寂昇(じゃくしょう)上人によって開創されました。1845年に建立された本堂は、小堂ながら美しく簡素なたたずまいを残す江戸時代の建築様式です。明治の大火、関東大震災、第二次大戦の戦災でも周辺を災禍から守ったことから「火伏せの不動尊」とも呼ばれています。

本堂の右前には、樹齢約700年の大銀杏が見事な枝葉を伸ばしています。その昔、すぐ近くを流れる隅田川を往来して参拝する人の目印となったのがこの銀杏で、今なおそのパワーを授かりに来る人も多いそうです。

また、江戸時代から伝わる布袋尊像が祀られています。その姿は肩に袋がなくお腹が袋代わりの形をしている珍しいもので、古くから庶民に尊信されています。(御開帳期間 1月1日~7日) -

浅草にひっそりと佇む天台宗の寺院清廉度量、家庭円満の神様(布袋尊)が祀られている橋場不動尊。正式名を砂尾山橋場寺不動院といい、現在は比叡山延暦寺の末寺となっています。

760年、寂昇(じゃくしょう)上人によって開創されました。1845年に建立された本堂は、小堂ながら美しく簡素なたたずまいを残す江戸時代の建築様式です。明治の大火、関東大震災、第二次大戦の戦災でも周辺を災禍から守ったことから「火伏せの不動尊」とも呼ばれています。

本堂の右前には、樹齢約700年の大銀杏が見事な枝葉を伸ばしています。その昔、すぐ近くを流れる隅田川を往来して参拝する人の目印となったのがこの銀杏で、今なおそのパワーを授かりに来る人も多いそうです。

また、江戸時代から伝わる布袋尊像が祀られています。その姿は肩に袋がなくお腹が袋代わりの形をしている珍しいもので、古くから庶民に尊信されています。(御開帳期間 1月1日~7日) -

したまちミュージアム付設展示場は、明治43年に建てられ、昭和61年(1986)まで谷中6丁目で営業していた「吉田屋酒店」を移築した展示場です。前土間、揚戸の出入口など江戸商家の建築様式を伝える貴重な建物です。館内には、酒を量売りしていた時に使用した大きな棹秤、枡、樽や徳利、宣伝用ポスターなどの資料を展示しています。

-

したまちミュージアム付設展示場は、明治43年に建てられ、昭和61年(1986)まで谷中6丁目で営業していた「吉田屋酒店」を移築した展示場です。前土間、揚戸の出入口など江戸商家の建築様式を伝える貴重な建物です。館内には、酒を量売りしていた時に使用した大きな棹秤、枡、樽や徳利、宣伝用ポスターなどの資料を展示しています。

-

漫画・アニメ作品「ブルーピリオド」は、主人公の高校生・矢口八虎が1枚の絵画との出会いをきっかけに美大受験を目指す青春物語を描いた作品であり、台東区の東京藝術大学をはじめ、上野恩賜公園や公園内の文化施設が舞台として登場します。

区にゆかりのある本作品を通して、新たな観光スポット創出による誘客促進と区内観光客の回遊性向上を図るため、こちらのマンホール蓋を設置しました。

設置年月日:令和4年3月1日 -

漫画・アニメ作品「ブルーピリオド」は、主人公の高校生・矢口八虎が1枚の絵画との出会いをきっかけに美大受験を目指す青春物語を描いた作品であり、台東区の東京藝術大学をはじめ、上野恩賜公園や公園内の文化施設が舞台として登場します。

区にゆかりのある本作品を通して、新たな観光スポット創出による誘客促進と区内観光客の回遊性向上を図るため、こちらのマンホール蓋を設置しました。

設置年月日:令和4年3月1日 -

玉林寺のシイは、天正 19年(1591)に創建された玉林寺本堂の裏庭にある都指定天然記念物の巨大なシイの木です。シイの種類はスダジイで、幹回り5.63m、樹高9.5m、枝張りは東に3.5m、西に2m、南に7.5m、北に4mあります。見学する際は玉林寺の寺務所にて記帳し、寺の方と見学します。

-

玉林寺のシイは、天正 19年(1591)に創建された玉林寺本堂の裏庭にある都指定天然記念物の巨大なシイの木です。シイの種類はスダジイで、幹回り5.63m、樹高9.5m、枝張りは東に3.5m、西に2m、南に7.5m、北に4mあります。見学する際は玉林寺の寺務所にて記帳し、寺の方と見学します。

.jpg)